2024年5月~8月

[5月の雑記/6月の雑記/7月の雑記]

[一覧に戻る]

[今まで日々雑記で採り上げた読了本の一覧(その1/その2/その3)]

| 2024年8月31日(土) 水遊びの猛暑日 |

今回が8月の最終更新になるので、いつものように Top写真を更新しました。今年は7月、8月と夏の日差しを感じられる画像を選んできて、では9月はどうしようか、ということになったのですけれど、8月の画像を決めた時に目にとまって「これもいいな」となっていた、同日に撮影した画像があって、それを使うならばこのタイミングしかないかなとも思えたので、今回は、それを使うことにしました。これが9月に相応しい画像かどうかは、分かりません。それは今年の9月がどれくらい残暑が厳しいものになるかにもよるような気がしますし、例え馬鹿みたいに暑い9月になるのだとしても、こういう画像をその月の Top写真 に使用することを皆さんがどう思うかは、それとは別問題ですよね。まぁでも、これまでにも季節感を無視した画像を使ったことは何回もありますし、そもそも、この「ぱんたれい」における Top画像 は、その時に私が「これがいいな」と思ったものを好き勝手に選ぶというのがコンセプト(一部、画像の傾向に縛りとしてのマイルールを課している月もありますが)なので、季節感ガン無視は、今更だったりもしますけど。

で、今回の画像です。公園での水遊びですね。変に性的になったり盗撮感がてんこ盛りになったりするような画像は使えない(……と書くと、そういう写真を私が撮影しているように思えるかもしれませんけれど、もちろんそんなことはありませんよ)わけですけれど、これくらいならば個人の特定なんて限りなく無理でしょうし、一応、画像加工をして顔の判別もできないようにしています。こういう、水遊びができるちょっとした公園が近くにある住環境って、いいですよね。子育てをするのであれば、かなりのプラス要素だと思います。まぁ、私は結婚もしていなければ子供もいない、何なら彼女もいないので、こういうことを書いていてちょっと虚しくなったりもするのですけれども。そういえば、東京都の昨年の出生率が「1」を切ったということがちょっと前に報じられていましたっけ。人口減少に結果的に大いに加担してしまっている私が言うことでもないかもしれませんけれども、せっかくこういう良い設備があっても、それを利用してくれる子供がいなくなってしまったら宝の持ち腐れです。とはいえ、今から少子化対策といっても既に時遅し、ということは以前にもこの「雑記」に書いた通り。やらないよりは、やった方がいいとも一応思いますが、それにしたって、もっとちゃんと実効性のある対策でないと、税金の無駄遣いで終わってしまいますよね。

今年7月7日の東京都知事選挙に立候補し、最終的な獲得票数も154,638と第4位になったことが話題になった安野貴博の単著としては2冊目になる長編『松岡まどか、起業します AIスタートアップ戦記』(早川書房)を購入。今回の粗筋は「日本有数の大企業・リクディード社のインターン生だった女子大生の松岡まどかはある日突然、内定の取り消しを言い渡される。さらに邪悪な企業スカウトに騙されて、1年以内に時価総額10億円の会社をスタートアップで作れなければ、自身が多額の借金を背負うことに。万策尽きたかに思われたが、リクディード社で彼女の教育役だった三戸部歩が松岡へ協力を申し出る。実は松岡にはAI技術の稀有な才能があり、三戸部はその才能が業界を変革することに賭けたのだった――たったふたりから幕を開ける、AIスタートアップお仕事小説!」というもので、自動運転車を扱ったデビュー作の『サーキット・スイッチャー』(早川書房 ハヤカワ文庫JA)に続いてAIを題材にした作品になります。これは本人がAIエンジニアであることから、自分の強み、専門分野を絡めて作品を書いてきているというわけで、デビュー間もない作家の採る戦略としては、妥当なところだと思います。前作は自動運転車のAI、今作はAI事業のスタートアップ企業と、目先もしっかりと変えてきていますし(そういえば安野貴博自身も、スタートアップ企業を2社起業した経験があるんでしたっけ)。

本作はインターン学生の起業を巡る物語ですので、その辺りの良くある横文字用語が頻出することになります。ですので、もともと「こういうのをわざわざ英語にすることの意味が分からない」と感じていた私のような人間には、最初の内は読んでいてイラッとすることが無いわけではないのですが……。しかしそれも読み進めていくうちに、実のところこの作品は「スタートアップ業界でどういうことが行われているのかを、これまでその世界に接点が無かった読者にもわかりやすく伝える」ということも目的の1つとしているのではないかと思えてきて、であれば、実際にそういった場面で使われるであろう用語、話し方を作中で描くことは重要にして欠かすべからざる要素だなと感じるようになってきました。つまり、いわゆる「お仕事小説」的な意味合いもある作品だということですね。作中で描かれているAIに関する情報、身近な事業でのAIの活用方法等も、私のような素人にも分かりやすく、また、将来的にはこういう世界も来たりするのだろうかと考えさせられて、そういう意味でも面白い作品でした。ここで描かれたことが真実、未来の予言になっているかどうかは、これから生きていく中ではっきりしてくるでしょうが、少子化による人口減、労働人口の不足ということを踏まえれば色々な仕事がAIに置き換わられていくということは当然の流れかもしれず、そんな中で、採用・転職市場にこういう形でAIが入り込んでくるというのは、実際、ありそうな話ですしね。

先月に紹介した『月まで三キロ』(新潮社 新潮文庫)に続く、伊与原新の一般寄り短編集『八月の銀の雪』(新潮社 新潮文庫)を読了。「憂鬱な不採用通知、幼い娘を抱える母子家庭、契約社員の葛藤……。うまく喋れなくても否定されても、僕は耳を澄ませていたい——地球の中心に静かに降り積もる銀色の雪に。深海に響くザトウクジラの歌に。磁場を見ているハトの目に。珪藻の精緻で完璧な美しさに。高度一万メートルに吹き続ける偏西風の永遠に。表題作の他、『海へ還る日』『アルノーと檸檬』『玻璃を拾う』『十万年の西風』の五編。」というのが裏表紙の紹介文。科学ネタをフックにして、登場人物の人生がそれによって変化するところを描くというのが、収録作品に共通するところでしょう。鉄板の恋愛関係モノから、そうではないものまで、ある程度ジャンルの広さはあるけれど、主人公が世間からの疎外感を感じていたり、満たされなさを覚えていたりしていて、負の感情に囚われていることが多いのは共通項でしょうか。その主人公が、科学的な知識に触れることで何らかの救いを得る。そう書いてしまうとベタな構成ですけれど、単純に物語としては上手くできていて文章も読みやすいので、これは、評価が高くなるのも納得できます。共感を覚える読者も多そうですし。後は、私の好みに合うかどうかですが、『月まで~』の時にも書いたように、この路線は、嫌いとは言わないまでも、そこまで好きではない、という感じ。上手い短編だとは思いますし、ちょっと面白かった収録作もありましたが……。

2学期末の定期試験から正月休みまでを描く、今野緒雪の『お釈迦様もみてる 超難解問題集』(集英社 コバルト文庫)。「期末試験が迫ったある日、生徒会の仕事を手伝っていた祐麒たちは、アンドレ先輩に『勉強しろ』と言われてしまう。人並みに試験勉強はしているものの、それでは足りないらしい。その上、『危機感を持て』とも言うのだ。先輩の真意がわからず戸惑うなか、祐麒は柏木先輩が一年生の成績上位者である田口と接触しているのを見かけて…。勉強、成績、危機感。このキーワードが導き出す答えとは?」というのがその裏表紙の粗筋となっています。成り行きというかなし崩し的にというか、柏木の興味と関心を惹いたことで生徒会室に雑務担当で通うことになった祐麒とその友人たちですが、その立場は決して盤石の者というわけでは無いよ、ということが終盤のテーマになっていくということが、ここで提示されているのだなと、今回再読をしていて気が付きました。はなはだ失礼ではありますが、なる程、実は何気にしっかりと全体の構成が考えられているシリーズだったのだなと、改まって認識することになった次第です。これで次巻は生徒会選挙。さあ、盛り上がってまいりました。

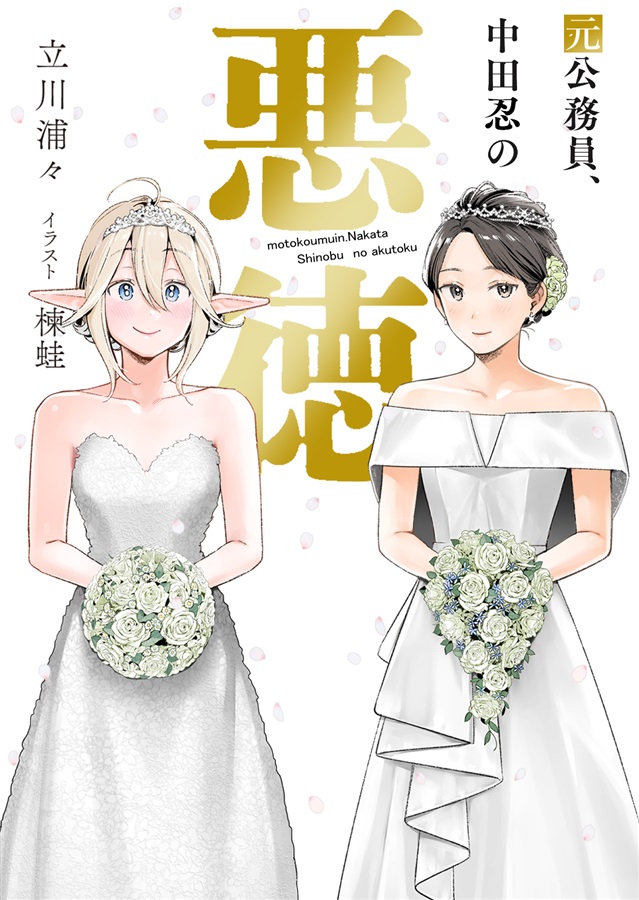

立川浦々の『元公務員、中田忍の悪徳』(けろ菌文庫)は、小学館から全8巻で発売されている『公務員、中田忍の悪徳』(小学館 ガガガ文庫)のスピンオフとして作者自らが書いた、本編では描かれなかったエピソードや、主人公たちの「その後」を描いた、同人作品。もちろん、これを書いて発売するに際しては、ファンサービスの意味も込められているのでしょう。「昔々どこかの異世界に、たったひとりの異世界エルフがおりました。異世界エルフは心を通じられる誰かを求め、己の使命を投げ捨てて、見知らぬ星にやってきました。そしてひとりの異世界エルフは、仏頂面の地方公務員に心を救われ、幸せな日々を過ごしましたとさ。めでたし、めでたし……では終わらない!運転免許餅調理師免許無し、誇り魔法使いの重婚板前!かわいいアリエルが挑むのは、女3人ツーリング旅!?非日常のその先へ。『公務員、中田忍の悪徳』、始まりの終わりがここにある!」という粗筋の、超公式的非公式同人誌第二弾です。なにが「超公式的非公式」なのかというと、つまりこれは、ガガガ文庫の承認下で、本編と同じ文庫サイズで、本編同様に楝蛙が表紙と本編中のイラストを担当し、装丁も同じデザインラインにしているという、限りなく公式の形で出されている同人誌なのです。もちろん、これを読まないと本編を楽しめないということは全くありません。超公式非公式同人誌第1弾の『非正規公務員、丸山千尋の悪徳』(エル画文庫)は、本作に対する理解を深める為に絶対に読むべき1冊でしたが、今回の第2弾はそこまでとは言えないでしょう。しかし、もしあなたが『公務員、中田忍の悪徳』を最終巻まで読破した人であれば、これを読まないというのはあまりにももったいない、ということは言えます。何しろ同人誌ですので、紙版は限られた数しか発行されていなくて、メロンブックスが扱ってはいますがタイミングによっては入手に難しさもあるかもしれませんが……。

今年の春クールで放送されたアニメ版がわりと良かったので、ならば原作も読んでみようかなと、二月公の『声優ラジオのウラオモテ』(KADOKAWA 電撃文庫)を第1巻の「夕陽とやすみは隠しきれない?」から第2巻「夕陽とやすみは諦めきれない?」、第3巻の「夕陽とやすみは突き抜けたい?」まで読了。ちょうど、アニメになったのがここまでですよね。なのでストーリー自体は既に知っているものを改めて文章で読んだ、という形になるのですが、ふむ、なる程、これは人気が出たというのも、分かりますね。ラノベ的、フィクション的な綺麗事小説かもしれませんけれども、「お仕事小説」を書こうと意図ではないでしょうし、ドロドロしたり鬱気味になったりするようなものは、こういう作品には誰も求めてはいないわけで、これはこれで問題は全くないでしょう。トラブル、コンプレックス、そして成長という王道の物語としてわりと楽しませてもらいました。これならば、続きもこのまま読んでいってみることにしても、いいかな。

アニメ『ぼっちざろっく』の作中バンドである結束バンドのミニアルバム『Re:結束バンド』は、総集編的な2本の劇場版の作中で使われた曲などを収録したもの、なのかな……?全6曲の内容は、結束バンドだったらこうだよね、というような曲ばかりで、完成度はかなり高かったのですけれど、以前のフルアルバムの時のような新鮮さには欠けていた、かもしれません。奇をてらってユーザーの予想を裏切ることばかりが採るべき道なわけではないですし、むしろこれこそファンが求めている正解なのだろうなと思うのですが、個人的にはちょっとつまらなかったかも。身勝手な言いざまですけれど。

Official髭男dism の新譜『REJOICE』は、ポップスであることを徹底的に追及して煮詰めたような、全16曲入りアルバム。もっと毒っ気があってもいいのになぁという感触は、彼等の音源を初めて聴いた時からずっと感じ続けていて、それは今回も変わっていないのですけれども、毒っ気が無いなら無いで、ここまで「陽」の気を感じさせる上質なポップスを徹底的に追及しているのは、これは凄く天晴れなことだと思います。これを入手して初めてプレイヤーで再生した時の私が、(その時の体調がそこまで良くなかったというのもあるいは影響したかもしれませんが)ポップ過ぎてめまいがしたというか、すっかりポップ酔いのような状態になって疲労感を覚えてしまったくらいです。間違いなく、これまでの彼等の最高傑作と言えるでしょう。

今年のフジロックで素晴らしいパフォーマンスをしていたと報告する、Xにポストされた動画を見て気になった、曇ヶ原。自らのことを PROGRESSIVE HARD FOLK と称する4人組のプログレバンドで、ポストされていた短い動画がプログレ魂溢れる熱い演奏で、かなりグッと来たのです。それで早速ネットで検索をしてみたところ、曇ヶ原は最初は2010年にフロントマンの石垣翔大によるアコギ弾き語りで活動を始めたそうで、今の名義になったのは2011年。そこからメンバーチェンジや一旦の活動休止等もはさみつつ、2021年には全国販売のアルバム『曇ヶ原』を発売し、今に至るということのようでした。で、こうなったらそのアルバムを買ってみなければ、話は始まりません。そこで早速ネットで注文して、手元に届いたところですぐに聴いてみたのですけれど……こ、これは最高ですね。このアルバム、彼等の音楽を評して、森田童子がピンク・フロイドに会った、というようなことを書いているレビューを見ましたけれども、まさしくそんな感じのする、全8曲、60分越えのアルバムでした。「プログレ」と一言でいっても、その中では音楽の傾向が色々と細分化されるわけですけれども、この曇ヶ原のサウンドは、実に私好みです。このアルバム以前の過去にリリースした音源を今から入手するのはなかなか難しそうで、もっと早くに存在を知っていればと後悔する気持ちも出てきてしまいますが、こういうのは出会った時が出会うべき時だったということもあるので、「たられば」のことを考えるのは、やめにしておきましょう。仕事も忙しくて時間に余裕が無いのですが、これは、是非ライブにも行ってみたいな。

| 2024年8月24日(土) 治水工事の予算は潤沢か |

いつからか、夏場に降る夕立や通り雨が、さっと降って地面を湿らせてひと時の涼しさを生むような可愛らしいものではなく、激甚災害をもたらす、かなりタチの悪いものになってしまいましたよね。2024年もここまで、大雨、道路等の冠水、床下・床上浸水、落雷、竜巻、エトセトラ、エトセトラ。都心でも郊外でも、道路交通が麻痺したり、電車が止まったり、停電が起きたりと、人命に係るような重大インシデントの乱れ打ちとなっています。もはや夕立ではなくてスコールである、嵐であるという声には、まさしくそんな感じになってしまっているなと首肯せざるを得ません。「スコール」という言葉をそのまま適用させてしまうことが、気象用語の使い方として正しいか否かはともかくとして、感情的には。スコールなんて熱帯気候で起きるものであって、温帯気候に属する日本には縁が無いから東南アジア辺りに旅行でもしなければ経験できるものではないというのが、私が小学生だった頃の認識だったのですけれど、今やそれは古い時代の常識となってしまいました。概念のアップデートが必要なのかもしれませんけれど、それにしても、嫌なアップデートですね、これは。

ところで、日本ではスコールなんて降らないという古き時代、バブルの気分がまだ残っていた頃に、湾岸だったり隅田川沿いだったりといった東京のウォーターフロントに高層マンションの部屋を買って住むというのが、1つのステイタスとなった時代があったと私は記憶しています。大手町その他の都心のオフィスエリアにも短時間かつ電車一本で出勤できるし、墨田川やお台場の花火大会を部屋に居ながらにして堪能できるし、部屋の向きによっては晴れた日には富士山が見えたりもするし、ということで、それがハイクオリティーなアーバンライフ、憧れの東京生活なのだ、というトレンドです。個人的には、こうして書いていて何だか恥ずかしくなってきたりもするキャッチーさですが、これがわりと広い層にウケたというのは、よく理解できます。私のように「うーん、そういう生活は自分は嫌だな」と思う方が、圧倒的な少数派でした。多分、今では死語かもしれない「トレンディードラマ」にも、そういう生活スタイルのキャラが登場していたりしたのではなかったでしたっけ。私自身はトレンディードラマをほぼほぼ見ていないので、ざっくりとした記憶で書いていますから、実際にはそんなことは無い大間違いの認識かもしれませんけど。

そんな風に、かつては素晴らしい洗練された生活様式であったウォーターフロントの高層マンション暮らしですけれど、スコールが日常化された現在の気象環境においては、冒頭に書いた冠水その他のリスクが非常に高いエリアになってしまって、その魅力は著しく減退しているのではないかと思います。それでもウォーターフロントでの暮らしにあるリッチ感に重きを置こうという人も、もちろんいらっしゃるのでしょうけれど、暴論を承知で敢えて言わせていただくと、個人的には、今やウォーターフロントは住むには向かない地域になってしまったのではないかとすら感じています(あちこちの恨みを買って夜道を歩いている時に包丁で刺されそうな言いざまで冷や汗ものではありますが……)。身内にそういう地域の高層マンションに住んでいる親戚がいるので、あまり公言できることではないけれど。

ならば高いところの土地がいいのかというと、山の斜面のそばは土砂災害も怖いから、それも避けたい。であれば、河岸段丘の上の段で、水はけがよく、かつ、なるべく駅に近いうえに地盤がしっかりしているようなところが住むにはベストだということになるのか、というところですが、理想的な条件を書き連ねるのは楽でも、実際にそういうところに物件が見つかって、それが自分の経済力で手の届く範囲の値段であることが、どれだけ実現可能な話なのか。夢物語に拘ってそれを追及していても、それは夢で終わってしまうではないか。そんな風に言われてしまうと、そこに反論するには難しさもあるんですよね。戸建てを買う、マンションを買う、というのは普通の人であれば一生に一回、多くても二回くらいしか無いことでしょうから、物件の選定には慎重であらねばならないし、拘りは大事にしなければならないとしても。こう考えていくと、どんどん思考回路は袋小路に入って行ってしまうので、良いことは無いのですが。

5月にシリーズ第3巻が発売されていた、浅葉なつの『神と王 主なき天鳥船』(文藝春秋 文春文庫)。古事記にアイディアを求めた和風異世界ファンタジーという様相で始まったこのシリーズ、大きな転換点を迎えたのではないかなと思える今回の粗筋は、「命を生む正神『スメラ』の手がかりを求めて泛旦国を訪れた琉劔たちは、若干15歳の王・ダギと出会う。旧知の瑞雲との再会を喜ぶダギは、尾が生えているため国民から『狗王』と蔑まれ、母親である王太后からも疎まれていた。しかも彼が即位した経緯には不可解な点があって——。物語が大きく動き出す、神話ファンタジー第3巻。」というもの。どういう転換点だったのか、ということは、これから実際にシリーズを第1巻から読んで味わってほしいところなのですけれども、少しここに書かせていただくならば、「スメラ」という神の名が1つ大きなポイントとなること、そして神が「夜空で満ち欠けする星のひとつから来た」とされていることがここからの展開に大きく影響してくるであろうこと、でしょうか。しかし、なる程、こちらの方向に物語を持ってきますか。核心に触れることはネタバレ防止を考えればここに書けないので、どうしても曖昧な言い回しにならざるを得ないのですが、最近、出だしは純ファンタジー作品と思われた作品がこういう方向に進むのは珍しくないですよね。ジャンルのクロスオーバーというか、ボーダーレス化というか、ともあれ、こういうのは嫌いではないですし、なかなか面白い1冊でした。ただ残念だったのは、今回のエピソードにおいて主要メンバーの構成で存在感が薄いと感じられたキャラがいた点でしょうか。存在を活かしきれていない、と言い換えてもいいかもしれません。ならば最初から泛旦国への同行メンバーに入れなければいいのではないか、とも思ったのですが、それはそれで、何で今回は一緒に行かなかったんだろうか、というところに不自然さが出ただろうから……難しいですね。ここは、次回第4巻で彼の活躍が見られることを期待しておくことにします。

シリーズ14冊目になる鴨志田一の『青春ブタ野郎はガールフレンドの夢を見ない』(KADOKAWA 電撃文庫)は、10月に発売予定の最終巻『青春ブタ野郎はディアフレンドの夢を見ない』に向けて、色々なものを盛り上げるだけ盛り上げていく1冊。その粗筋も「『実は、私が霧島透子なんです』 ステージで歌を披露した麻衣が、観客を前に言い放つ。ついに夢見たその日がやってくる。シリーズ第14弾。」という非常にシンプルで短いものとなっていました。これはつまり、粗筋においても情報の開示を最低限に留めておきたい、という意図があってのことなのでしょう。物語は、これまでの展開の中で仕込んでいたものを回収しつつ、一気に盛り上がっていきます。総ページ数が220ページ弱と短めで、最近の電撃文庫にしてはかなり薄いのですが、内容的には、最終エピソードに相応しく全シリーズを通じて謎となっていた霧島透子の正体に迫っていくものとなっていました。これは私の勝手な想像なのですが、最終エピソードを執筆していたら文庫1冊では収まりきらないくらいの量になってきてしまったので、2分冊にして発売することにした、のかもしれませんね。で、区切りの良いところで1冊を終わらせようとしたら、結果的にこれくらいの厚さになった、と。当然ですが、それが正しいかどうかは、10月の最終巻発売を待てば分かることでしょう。長きにわたって続いてきたシリーズの幕引きに相応しく、ドラマティックで面白いものになってくれることを期待します。

そういえば、生徒会の面々の家庭環境までは掘り下げをしていなかったですね、ということに気が付かされた、今野緒雪の『お釈迦様もみてる S-キンシップ』(集英社 コバルト文庫)。粗筋は「花寺学院高校の生徒会役員には、一卵性双生児の薬師寺兄弟がいる。日光・月光と呼ばれ、常に行動をともにする彼らは、一緒にないと違和感を覚えるほどだ。そんなある日、いつものように生徒会役員の烏帽子子(えぼしご)・福沢祐麒が生徒会の手伝いをしていると、月光先輩がおもむろに腹痛を訴えはじめた。どうやら虫垂炎の疑いがあるらしく、祐麒は日光・月光先輩に付き添って病院に行くことになるが?」となっていますが、シリーズ後半戦の開始エピソードとして、こういうのを持ってくるというのは、いいですね。今巻発売時点で、今野緒雪がどこまでシリーズを続けるのか、具体的に何冊を書こうというのかを想定しいたかというと、それはさっぱり分かりませんが、どこまで書ければいいかな、書きたいな、ということはおそらく考えていたことでしょう。やはり、キャラクターを作る時にはその背景まで設定したくなるし、設定した以上は作中のどこかでそれを使いたくなるものですよね。読んでいるこちら側としても、そうやって深堀りされていくと、キャラへの親近感などが強くなっていって、より一層物語を楽しめるようになりますし。

作者自らが2番煎じな同種作品を書くのもどうなんだろうなと思って、発売日に買いつつ後回しにしてしまっていた、蝉川夏哉の『異世界居酒屋げん』第1巻(宝島社 宝島社文庫)。来月には第2巻が出てしまうので、そろそろ読んでおかなければと読了いたしました。ほとんど関連性は無いものの、『異世界居酒屋「のぶ」』シリーズ(同社 同文庫 現在第7巻まで発売中)と同じ世界を舞台にしたスピンオフ……と言えなくもない本作の裏表紙の粗筋は「東京某所にある居酒屋『げん』は、葦村草平が切り盛りしてきた。草平が閉店を考えていた矢先、突然店の出入り口が異世界の王都ラ・パリシィアに繋がってしまう。不思議なお客を受け入れながら、心変わりした草平は店を続けていくことを決める。娘のひなたや、その恋人の正太郎も加わり、居酒屋『げん』の営業が始まる。様々な事情を抱えた人々が居酒屋料理に癒されていく、新たなグルメファンタジー開幕!」というもの。そろそろ読むかと重い腰を上げた際に調べてみたら、実はこれ、もともとは『異世界居酒屋「のぶ」』の人気を受けて、作者が原作を担当したスピンオフ書き下ろしコミック原作として展開されていたものだったのですね。で、その原作も改めて単行本化され、更に文庫化もされたというところから、そのコミックも好評だったのだろうということが察せられます。内容的に両者の違いがどこまであるかというと、舞台となる街と登場キャラは異なるものの、基本的なラインがほとんど同じなので、別の作品を読んだという感覚はほとんどありません。良くも悪くも、同一作品を読んだというような読後感です。それが必ずしも悪いと言い切れないのは、本作も一定の面白さはあったからなのですが……。

2024年春シーズンTVアニメをノベライズした作品の最終巻、屋久ユウキの『小説 夜のクラゲは泳げない』第3巻(小学館 ガガガ文庫)を読了。アニメの第9話~第12話までの部分ということになる今回の裏表紙の粗筋は、「ついに目標のフォロワー10万人を達成した『JELEE』。有名になったことはともかく、今まで通りファンの期待に応えたいという花音にまひるは違和感を覚えていた。そんな中、まひるにサンフラワードールズのイベント用イラストの仕事が舞い込んでくる。キウイの後押しもあり、絵が上手くなるきっかけになればと雪音から話を聞くことを決めたまひるだが、花音はそれに複雑な気持ちを抱いており……。TVアニメ『夜のクラゲは泳げない』のノベライズ、完結巻!」というもの。こういうノベライズは、①アニメのストーリーをひたすらなぞるだけで終わるか、②映像作品であるアニメでは描き切れていなかった心理描写を細かく行うか、③さもなくばそこに何らかのオリジナル展開を付け加えるか、どれかになるというイメージがあるのですが、本作の場合は①と②の間という感じかなぁ。そういう形に落ち着いたのは、ノベライズをしたのがアニメのシリーズ構成も脚本をも担当した本人であるからということもありそう。内容や完成度を批判するつもりは毛頭ありませんし、青春小説として見ればこれはこれでなかなかの良作、というところなのですが、どうせそういう立場の人がノベライズをするのであれば、アニメで感じた「終盤のややぬるい展開」のところを、ガッツリとした心情描写を入れることでもっと深掘り・補填して欲しかった気もしないでもありません。

神保町の古書店を祖父から引き継いだ3姉妹の物語、冬目景の『百木田家の古書暮らし』第5巻(集英社 ヤングジャンプコミックス GJ)を購入。第3巻を読んだ辺りでは、この感じだと全5巻くらいかなと思っていた作品ですが、隣人である梓沢が何者かが分かってからも物語は続き、というか、ここからむしろ3姉妹それぞれの面倒くさく拗れた恋愛が本格的に動き出すのかな、という感じになっています。派手な見せ場は無く、どこか客観的というか、一歩引いたところから登場人物たちを眺めているような視点は冬目景らしいなと思います。巻末に次の第6巻は2025年の冬頃だということが告知されていて、一瞬、1年以上待つことになるのかと思いましたが、これは来年の1月か2月くらいに出る予定ということですよね。だとしたら、いつも通りの刊行ペースです。

駿河国今川家の家督争いに決着がつく、ゆうきまさみ の『新九郎、奔る!』第17巻(小学館 BIG SPIRITS COMICS SPECIAL)。ひとまずこれで自分の身内に関わることは一区切りというわけですが、世の中のこと、足利将軍家のことを巡る問題は何も解決されていません。歴史の通りであればここから本作はその辺りに突入するはずで、つまり、まずは堀越公方絡みの伊豆討ち入り、東国戦国時代の始まりとなるわけですね。いよいよ物語はその面白さを増してくるはずで、これは、次の第18巻もかなり楽しみです。本作を原作として大河ドラマを作って欲しいという声も大きいというのも納得の、歴史好きであれば是非読むべき、見逃せない大注目作品です。

| 2024年8月17日(土) Library |

職場で、夏休みの宿題の読書感想文が話題になったのですが、普段からあまり本を読んでいない子供には、この宿題はかなり厳しいようですね、やはり。さて、この「雑記」をご覧いただいている皆さんにはご承知の通り、私はかなりの活字中毒であり、年間にかなりの数の本を読んでいます。その中には仕事がらみで読む専門書もありますが、主には小説やマンガで、前者だとSFやファンタジー、ラノベ等が中心になっているでしょうか。好きな作家が引退せずに活動が続けられるように、社会人になってからは極力身銭で新刊を町の書店で購入することを基本としていますが、そんなに多くない小遣いをやりくりしていた高校時代までは(大学入学後はバイトをしていました)、公共図書館や学校図書館を最大限に活用して、読書欲を満たすことをしていました。後者の学校図書館は、当然ですけれども自分が通っている小学校、中学校、高校にあったわけですから、休み時間や放課後に行ってその蔵書を借りるわけですが、前者の公共図書館は、わざわざそこに行こうとしなければ、本を借りることができません。

さて、では、私の生活環境の中で、公共図書館が気軽に行けるような近隣に存在していたか。今現在はちょっと散歩気分で歩けば市の図書館の分館があって、土日等にふらりと行くこともできる場所に住んでいますけれども、小学校の頃は、区の外れの山林や田畑等であったところを開発した新興住宅地に住んでいたこともあって、そんな近くに公共図書館は存在していませんでした。市で考えても端っこでバス路線も最寄りの電車駅も隣の市であり、むしろそちらの住民じゃないかというくらいの立地だったのです。移動図書館的なことを当時の市や区がやっていたかどうかは分からないのですが、仮にそれが存在していたとしても、私の住んでいる町にはおそらくわざわざ来ようとは思わなかっただろうし、実際、当時の私は移動図書館というもののことは概念としても知りませんでした。

では、そのような状態で、どうやって公共図書館から本を借りていたのか。これは簡単な話で、隣の区の公共図書館に行っていたのです。ただ、前述のような立地でしたので、バスに乗ったら図書館に行ける、というような環境ではありませんでした。公共交通機関で行くとなると、バス停まで歩いて、そこから隣の市の駅に出て、電車で数駅を移動し、そこからさらに図書館まで歩く、というプロセスを踏むことになります。正直、結構な出費ですので、当時決して裕福とは言えなかったのもあって、そんな費用は親は負担してくれません。だから、単純な話ですけれど、自宅からその図書館まで、公共交通機関を使わずに自力で移動したのです。具体的には、小学校低学年くらいまでは徒歩で、それ以降は自転車で。ここの記憶は曖昧なのですが、多分、徒歩だと1時間、自転車だと30~40分くらいだったかと思います。それが大変か大変じゃないかで言えば、もちろん楽ではありませんでしたけれど、本を読むことの楽しさ、新しい本に出合うことのワクワク感がそれを上回っていたので、全然苦ではありませんでした。その後、私が大学に通っている時に人口増により区が分割され、自宅も区内の別の場所に引っ越しをしたこと等があって、家から比較的近いところに新しい公共図書館ができたのですが……それまでは、そんな感じです。

また、小学校時代の夏休みに、親戚が持っている田舎の家を1ヶ月くらい使わせてもらっていた時には、そこの町立図書館に1時間半くらいかけて歩いて行ったりもしていました。私が今小学生だったならば、図書館が近くに無かったら電子書籍を読みまくったりしていたのかもしれませんけれども、当時はそんなものは存在していませんでしたしね。そうやって結構な努力のもとに色々な物語に触れてきたこと、そしてもともと親が編集者だから家に紙の本で溢れていたこともあって、私の本好きは醸成されていったわけです。「紙の本」に強くこだわってしまうのも、その辺りの幼少からの経験が大きく影響しているのでしょう。三つ子の魂百まで、というやつですね。

書店で面出しされているのを見て興味を惹かれ購入していた、緒乃ワサビの『天才少女は重力場で踊る』(新潮社 新潮文庫nex)を読了。「卒業単位欲しさに訪れた研究室で俺を迎えたのは、異様に不機嫌な少女だった。彼女は17歳にして教授だという。もう一人の郎教授に宥められ、案内された先にあったのは、ミライト交信するリングレーザー通信機。うっかり未来を観測した俺は、自分と世界の存在を不安定してしまう。助かる方法はただ一つ!天才×美少女×タイムパラドックス×爆走する量子=世界を揺るがす青春小説!」という粗筋の、時間ネタ青春SFです。つまり私の好物ジャンルということになるわけですが、実際に読んでみると、これがなかなかに良い。細かい不満点が全く無いと言ってしまうと、さすがにそれは嘘になるのですが……。特に、悪役ポジションが非常に弱いので全体的にふわっとしているのは、作者としては執筆段階からそういう狙いもあってやっていることのようなのですけれど、物語のメリハリとして微妙なところも無くはありませんでした。とはいえ総じて面白い作品でしたし、例えばこういうのを入り口にして青春SF、タイムパラドックスものの楽しさを知っていただくにはいいかなと感じました。何より、ヒロインのキャラ造形がいい感じで、私はこういうのに弱いなぁと自嘲気味に思いつつ、仲間を増やすべく、「読む」に感想を掲載しました。大したことは書いていませんが、お時間、お暇のある時にでもご覧いただければ幸いです。

全10巻なので、ボリューム的にはこれで前半が終わることになるシリーズ5冊目、今野緒雪の『お釈迦様もみてる スクール フェスティバルズ』(集英社 コバルト文庫)を読了。「花寺学院高校の文化祭には、リリアン女学園から薔薇さまと呼ばれる生徒会役員が招待されている。男子校に女生徒が来ることもあって、生徒たちが浮足立つのは必至。そのため、文化祭に加えて薔薇さま方を迎え入れる準備に生徒会は大忙しだった。けれど、福沢祐麒の烏帽子親で生徒会長の柏木優はどこか上の空。誰もが憧れる存在で完璧だと思っていた柏木のそんな様子に祐麒は動揺して…?」というのが今回の粗筋で、前回が体育祭だから今回は文化祭という、非常にベタな流れとなっています。この「お釈迦様もみてる」シリーズでは初めてリリアン女学園のことが詳しめに語られているわけですが、まぁ、この辺り(例えばリリアン学園祭での劇「シンデレラ」はどのようなことになったのか、等)を本当の意味できちんと知りたければ「マリみて」の方を読んでください、ということですよね。あちらは全部で40冊近い量があるので、軽々に手を出す気にはなれないかもしれませんが、今年のこれまでにこの「雑記」でも紹介してきたように、非常に面白い作品なので、未読の人は今からでも、こちらの姉弟編と合わせて読み始めるのも悪くないと思います。

本好きの小学生である主人公の 茅野しおり が、従姉が司書として働く図書館で様々な日常の謎に接するという仕立てのシリーズ4冊目にして最終巻、緑川聖司の『晴れた日は図書館へいこう 物語は終わらない』(ポプラ社 ポプラ文庫ピュアフル)。その裏表紙の粗筋は「本と図書館をこよなく愛する 茅野しおり は、憧れのいとこ・美弥子さん が支所を務める雲峰市立図書館の常連だ。誕生記念に贈られた本がきっかけで自分の出自に疑問を抱く少女や母親が名唸る前日にすすめてくれた本をさがる少年、館内で本がわざと別の棚に置かれる事件……しおり と 美弥子さん たちが本にまつわる謎を追う。心温まるミステリー。累計15万部突破の人気シリーズ、感動の完結巻!」というものです。シリーズ第3巻の感想を掲載したのが2021年3月20日で、発売はその前年の12月、今回のこれは紹介しているのは2024年8月なものの発売自体は昨年の11月なので、およそ3年振りのシリーズ新刊という計算になるでしょうか。どういう感じの作品だったのかというちょっと朧げな記憶だけが残っている状態で読ませていただきましたが、いざ読み始めたら、そうそう、こういう感じの作品だったっけ、とわりとすんなりと作品世界に入り込むことができました。ポプラ文庫ピュアフルという児童書系のレーベルから出ている作品ですし、そんなに大きな事件……例えば殺人だったりというようなものは発生せず、人情話、ハートウォーミングと言われるような、心温まるタイプのエピソードが積み重ねられていくシリーズです。派手さはありませんけれども、心がじんわりとして穏やかに休まる効果がある、良いシリーズだと思います。今回は本編5編と番外編1つからなる構成なのですが、本編の終わり方は、シリーズの締めくくりとしてはこれがベストだろうというものでしたし、作中登場人物の過去を描く番外編も面白かったしで、シリーズが完結してしまう寂しさを除けば、大満足の1冊でした。

史実から、かなりキツい展開になっていくことが分かっているので、発売日に購入していながらすぐには読み始められなかった、幸村誠の『ヴィンランド・サガ』第28巻(講談社 アフタヌーンKC)。案の定、どうしようもない展開とはいえども、なかなかに厳しい流れになっている物語に、読んでいてメンタルがかなり打ちのめされます。しかし、マンガとしては間違いなく非常に面白く、刺激的な展開でもあり、一度読み始めてしまうと、息をするのを忘れる勢いで最後まで一気読みしてしまいました。これ、この続きがすぐにも読みたい、トルフィンたちがここからどうなっていくのかを知りたいという欲と、ここまでハードなのは少しずつ小出しに読んでいきたいから第29巻はすぐには出なくていいという気持ちとが、心の中でせめぎ合いますね。どのみち、月間連載作品なので、すぐには続巻は出ないのですが。

イタリアのプログレッシブロックバンド、BAROCK PROJECT の5年ぶりの新譜、『TIME BOYAGER』を購入。アルバムタイトルを日本語に訳せば、「時間旅行者」といったところになるでしょうか。ジャケットのアートワークもそれっぽいですし、それを見ただけでも期待感が高鳴るこの1枚。CDの収録限界近くまでのボリュームで、日本盤はボーナストラック1曲ありの、全13曲となっています。ロックであることは当然として、キーボードやストリングスを使ったメロディアスさのあるプログレで、いつもながら、良いものを聴かせてくれます。あちこちに、プロコフィエフの「キージェ中尉」から「ロマンス」のメロディー(STINGが「Russians」に使ったことで知られていますね)をモチーフにしたのかなと思われるフレーズが出てきているのですが、あるいはそれを今アルバム全体の統一テーマにしていたりするのかもしれません。ゴリゴリにテクニックを見せつけるというより、あくまでメロディーを主体にしつつ技術的な難しさや変拍子を盛り込んでいく。人によって様々な見解はあるでしょうけれど、個人的には、これでこそ私の好きなプログレ、という感じですね。ジャンルとしてのプログレが最近の流行ではないことは重々承知していますが、こういう音楽がもっと広く聴かれるようになると個人的には最高なのですが、一方で、これはあまり一般的にならずに趣味人がそれぞれに楽しんでいるという状態もそれはそれで楽しいんだよなという思いもあったりします。もちろん、やっている本人達にすれば前者が望ましいのは、分かっています。第一、ある程度のセールスがしっかりと見込める状況でなければ、ミュージシャン活動を続けていくことができませんしね。そういう点では、BAROCK PROJECT が活動しているヨーロッパのミュージックシーンだと、プログレ者にも普通に一定のポジションがあるようで、そこはちょっと羨ましいかも。市場の大きさとか、ここまでの音楽史だとか、いろいろな要因はあるのでしょうけれども。

所有している 南こうせつ のアルバムを聴き直していて、ちょっと未所有の他のアルバムを聴きたくなってしまったので、自分が好きなアルバムの前後くらいに発売されたものという観点から、『MY HEART』と『ひとりごと』、『青春の日々』、『心の虹』の4枚を入手。中島みゆき の、いわゆる「御乱心の時代」もそうなのですが、自分のやりたいことに一番ハマってくるアレンジャー、サウンド等を手探りしているタイミングの、良くも悪くも多種多様にチャレンジをしたりしている状態の時期に作成されたアルバムを、私は好きなことが多いようです。安定が悪いわけでは無いし、変化がないことが素晴らしいと思うミュージシャンもいますが、南こうせつ については、初期や、現在の安定している状態よりも、色々と試してみたんだろうなぁと感じられる時期の方が好きなのは、今回この4枚を買ってみて、さらにはっきりした気がします。これ以外のアルバムも入手を試みるかどうかはまだ決めていないのですけれど、その辺りは、また気が向いたらということになるのかな?

| 2024年8月10日(土) 社会人になるまでの道のりは、まだ長い…… |

今年の夏も馬鹿みたいに蒸し暑くて、ちょっともうどうにかしてほしいくらいなのですけれど、世界的な気候変動の動きの中、これは誰かが何かをやったところで変わるものでは無いですから、とりあえずこの状況の中で暮らすこちらとしては、熱中症などにならぬように最大限の注意を払いつつ、生きていくしかありません。子供の頃も夏は暑いものだと思っていましたが、今やその頃とは全く様相が異なることになってしまっていますからね……。といって、「昔はこうだったのに」と過去を懐かしんでいても仕方がない。私たちはタイムマシンで1980年代等に戻れたりするわけではないから、今この時をどうしのいでいくのか、この先どう対応していくのかを真剣に考えなければないわけです。難儀なことになってきてしまったなぁと嘆息しかできないのですけれども、まぁ、他の選択肢はこの場合、存在しないです、悲しいかな。

そんな灼熱&豪雨と落雷の夏に、ノスタルジックに自らの少年時代の夏を振り返るがごとき作品を完成させてしまったので、今回の更新で「書く」に公開いたしました。「祭りの日」シリーズの、本当に久しぶりの新作、小学6年生の夏休みを描く第4話「It's dog days」です。1年に最低でも1作品は「書く」に公開していこうというのも、私がこの「ぱんたれい」を運営していくにあたってのマイルールの1つだったのですが、2010年代後半からは、とにもかくにも大学の漫研時代からの課題であった「KAGURA」を完結に持っていくことに注力していたので、こちらのシリーズは放置状態になってしまっていました。シリーズ3作目の「Some Girls Will be Bigger Than Others」を公開したのが2011年ですから……13年振りということか……我ながらちょっとびっくりです。まぁ、実は今まで公言はしていなかったものの2013年の「美來先輩のこと」もこちらと関係が無いわけではないのですが、そこからカウントしても11年振りです。さすがに放っておき過ぎだったかもと、反省しきり。

この「祭りの日」は、フィクションとして1人の少年が大人になるまでをショートストーリーの積み重ねで、要所要所のシーンを切り取るようにして書けたらいいなという思いで始めた作品(だったはず)なのですけれども、そこに私自身の経験・体験をそれとなく散りばめてリアリティーを出していこうということも考えていたりします。「自伝」ではないし「自伝的作品」でもないのですが、「自伝的要素」を盛り込んではいる、という感じ。どこまでが本当にあったことで、どこが嘘かというのは、まぁ、言わぬが花でしょう。そういった要素については時系列も結構バラバラにしているし。

ともあれ、久々の「祭りの日」。一応、今後はこちらをメインにして「書く」は更新していくつもりです。他にも書きかけのものがあったり、まとめたい昔に書いた散文詩等もあったりするから、連続して「祭りの日」を公開していくことにはならない気もしますが、私の実力不足を痛感させられてかなり苦労した「KAGURA」に比べれば、こちらは比較的書きやすさもあるから、私が死ぬまでには何とかできるはずです。

6月29日に紹介した作品がシリーズ化され発売となった2冊目、東崎惟子の『少女星間漂流記』第2巻(KADOKAWA 電撃文庫)を読了。今回の粗筋は「ふたりぼっち。ワタリとリドリーの旅は続く。 馬車が銀河を駆けている。馬車を模した宇宙船に乗っているのは、科学者のリドリーと、相棒の内気な用心棒、ワタリ。環境汚染で住めなくなった地球に代わる安住の星を目指して馬車を走らせるも、二人が訪れるのはいつも風変わりな星ばかり。可愛いうさぎや、ねこや、あざらしのあかちゃんと戯れられる星、自分の望む見た目になれる星に、ほっかほかの温泉が湧く星……あれ、なんだか快適そう?でもそう上手くはいかないのが銀河の厳しいところです。『次こそ住める星だといいな』。二人は今日も、広い宇宙を旅している。」というもので、第1巻同様、1話につき1万字以下の制限で書かれた短編が、今回は全16編収録されています。主人公たちが訪れる星の名前になる漢字1文字を最初に決めて、そこから連想的にストーリーを組み立てていったのかなと思われる本作の特徴である、寓話的なテイストは今回も健在。それで説教臭くなってしまったら興醒めですが、ここまでのところは、そこで変に一線を越えることなく、程よいバランスで物語が作られて行っていると思います。今回習得されているエピソードの中で白眉は、「無の星」。これについて、私が感じたことが正しいとしたならば……素敵に虚無的であり、実に私の好みです。正直、このエピソードを以て『少女星間漂流記』という物語は完結を迎えた、と言ってしまってもいいくらいだとも思うのですが、まぁ、それはそれとして、今回も面白かったので、本作には続けられるだけシリーズを続けて欲しいなと感じています。

雨森たきび の『負けヒロインが多すぎる! SSS』と『負けヒロインが多すぎる!』第7巻(共に 小学館 ガガガ文庫)を読了。前者は主人公たちが高校一年生だった第1巻~第6巻の間に店舗特典等の形で発表されたSSを集めたもので、後者はいよいよ始まった高校二年生編になります。後者の裏表紙の粗筋は「『……部長さんって、大人なんですね』ツワブキ高校新1年、白玉リコ。小抜先生の紹介でやってきた、あざとく可愛い後輩女子。そう、俺たちはこの可憐な見た目に見事に騙されていたのである。廃部の危機を救ってくれる天使かと思いきや、まさかトラブルを起こして停学中の超問題児だったとは……。結婚式場への潜入ミッションこと『白玉リコ・リベンジ大作戦』に巻き込まれた文芸部の明日はどっちだ!?負けヒロイン特盛ラブコメ、後輩旋風jふきあれる第7弾!」となっていて、まぁ要するに、文芸部に新たなる負けヒロインが入部してくるという流れですね。正直なところを言えば、こういう作品でいわゆるハーレム要因がむやみに増えていくというような展開は完全に食傷状態であまり好きではないのですが、今回登場した新たなる負けヒロインがなかなかいい味を出しているキャラだったので、今回は、まぁいいか。同じようなエピソードを繰り返しても仕方がないわけですが、大8巻以降はどうしてくるのか、まずとりあえずは作者のお手並み拝見というところでしょうか。

長編は久し振りな気がする柞刈湯葉の『幽霊を信じない理系大学生、霊媒師のバイトをする』は、Webマガジン「yom yom」に連載された後に、文庫化に際して大幅に加筆修正したという1作です。ラノベ界隈ではもうすっかり定着した、タイトルから内容が分かりやすいというこのスタイルは(個人的な好みはさておいて)、読者への訴求力という側面から考えれば、一定の効果を見込めていいかもしれないのだけれども、逆に、あんまり中身が分かり過ぎるようだと、改まって「読もう」という魅力が感じられないのではないか。読み始める前には、そんな、いらない心配を若干してしまわないでもなかった本作の裏表紙の粗筋は次のようなもの。「霊媒師のアルバイト?・幽霊、見えないのに? 『他人の気持ちが分からない』ことが悩みの谷原豊(18)は、曾祖母の死(享年100)をきっかけに、謎の霊媒師・鵜沼ハルと出会った。自称大正生まれのハルは、幽霊が見えず存在を信じてない理屈っぽい理系大学生の豊かに、奇妙な “慰霊” のアルバイトを依頼する。彼女の正体と、この街の秘密とは――。モラトリアムの青春を爽やかに描く、すこし不思議なジェントル・ゴースト・ストーリー。」。

正直、本作のタイトルから受ける印象としては、幽霊のことを信じていないのに幽霊絡みのトラブルに巻き込まれてドタバタする系のライトコメディー作品かと思っていました。ですが、それは誤った認識だったと言えます。ある人物が確かにそこにいたことを記憶してる人が誰もいなくなった時に本当の意味でその人は「死ぬ」のだ、というような考え方がありますが、それを霊媒や街の歴史(=街の記憶)に絡めて、こういう風に出力してくるかと感嘆させていただきました。当初に想像していたようなドタバタはないですし、淡々と、理詰めで展開していくような物語は、しんみりとしたエンディングを迎えるのですが、読後感が非常に良くて、これは良作です。文学部の高野講師のポジションが若干中途半端な気がして、そこが微妙に瑕疵のようになっているよう思えたのがちょっとしたマイナス要素ではありましたが、大いに面白く読ませていただきました。それだけに、冒頭に書いたような、それを見ただけで中身について「分かったような気分」になってしまうようなタイトルの付け方は、この作品についてはやるべきではなかったのではないか、と感じてしまいました。あるいは、これはちょっと邪推が入っていますが、敢えて内容について誤認をさせて購入を誘うという戦略を採用しているのでしょうか。その場合、購入者の期待を裏切ることになるわけだから、いらない反発を買う可能性も大きいのではないかという懸念も出てくるのですが……。

今野緒雪の『お釈迦様もみてる 自分応援団』(集英社 コバルト文庫)は、体育祭を扱ったエピソード。「花寺学院高校の体育祭はクラス対抗戦だ。中学のときより盛り上がるだろう、と福沢祐麒は楽しみにしていた。けれど、なんだか様子がおかしい。クラスでは淡々と出場種目が決められ、祐麒が出る種目では合同練習もなく冷めた雰囲気だ。一方で熱く練習にいそしむ種目もあり、意気込みの温度差に祐麒は困惑する。その上、生徒会のアンドレ先輩は、祐麒の出る種目が『らしい』というのだが…?」というのが裏表紙の粗筋です。男子校の体育祭なんて、怪我人頻出なくらいの盛り上がりを見せて、傍から見ているとどうかしているとしか思えないレベルのお祭り騒ぎになるものですが、どうやら花寺学院高校の体育祭はそういうわけではなさそうだ。というわけで、どうしてそういうことになっているのかが、今巻のストーリーの軸になります。その過程で、1年生の4人の絆、「仲間」意識がいよいよ確固たるものになってくる。そういう非常に重要なエピソードであると言っていいでしょう。これで、花寺学院高校内のことについては、整理がついたというわけですね。

仏ょも の『極東救世主伝説 少年、異形の機体で無双する。 ー九州大規模攻勢編ー』(KADOKAWA カドカワBOOKS)は、『高機動幻想ガンパレード・マーチ』とか『マブラブ』とか、異世界だったり太陽系外だったりからやってきた謎の侵略者(それも、生体兵器系の)に圧倒されて滅亡の危機にある人類というシチュエーションで、圧倒的な才能を持つ異能の主人公が活躍するという、ある意味でかなりテンプレート通りの作品。それは「第二次世界大戦末期に行われた悪魔召喚の儀によって、世界の在り様は一変した。それから一〇〇年。世界の支配者となった悪魔に対し、人類は魔装機体を生み出し抗っていた。そんな中、『異なる現代』の記憶を持つ少年・川上啓太は入学した軍学校で、誰も起動すらさせられなかった試作機との適合に成功する。いきなり戦場に派遣された彼は、前世の知識を活かして、今までの常識を覆す戦果を示してしまう。――それは、人類が世界を取り戻す戦いの始まりだった。」という粗筋にも表れていますが、そういうお約束の物語構造の中に、異なる世界線で生きた前世の記憶を持つ、という「異世界転生」テイストを盛り込んで、フロム・ソフトウェア(というか、『アーマード・コア』シリーズというか)の色で染め上げたのが、本作だと言えるでしょう。アーマード・コアやガンダムの小ネタを挟み込むのは、まぁそのこと自体はいいのですが、どうせなら今の感じではなくて「それ等を知らない人」も読むであろうことを踏まえて少しやり方・見せ方を考えた方がいいかもしれないということと、「前世の記憶」があるということならば、その事実はもうちょっと上手く提示できなかったかということが個人的にはマイナス点ですが、そこを除けば、結構痛快で、面白い作品でした。その際には必ず買わせていただきますので、このまま引き続きこの続きも書籍化されることを願います。

いつもの大武節が今回もさく裂している、大武政夫の『J⇔M』第3巻(KADOKAWA HARTA COMIX)。彼の場合は悪く言えばワンパターンで、どの作品のどの巻を読んでも基本的なノリ、ネタ、展開はほぼ同じような感じ(もちろん細部はそれぞれ異なるのですが、全体的な印象は同じ)なものの、だからといって今のところはそれに飽きが来るということもなく、常に面白く読ませてもらっています。つまり、これが彼のスタンダード、持ち味、マンガ家としてのスタイルだということになるのかと思っていますが、この路線(だけ)でどこまで突っ走れるのか、やっていけるのかが心配でもあり、楽しみでもあり、というところ。

『サマータイムレンダ』の田中靖規が「少年ジャンプ+」でWeb連載している新作のコミックス、『ゴーストフィクサーズ』第1巻(集英社 ジャンプコミックス)を購入。オカルト的なSFコミックという感じになるのでしょうが、なかなかに魅力的な導入で、ここまではかなり面白かったです。ただ、『サマータイムレンダ』の終盤から見られたキャラの顔のパースがちょっとアレなのは、今回も同様。『サマータイム~』の序盤~中盤くらいの絵が一番好きなので、そこがどうしても気になりつつ読む感じになってしまったのが、少々残念です。基本、実力のあるマンガ家だと思いますし、作り出す物語も好きなのですが……。ともあれ、絵はともかく内容には不満は無く、満足できるものだったので、第2巻以降も発売されたら買っていこうと思っています。

| 2024年8月3日(土) 郊外暮らし |

先週がツール・ド・フランス2024年大会の感想回であったが為に「雑記」に書くことができなかった、現在掲載中の2024年8月の Top写真 に関し、簡単なコメント等を今回は書いていこうと思います。前回、7月分の画像もそうだったのですが、2024年の夏は、それらしい、夏の暑さや日差しが感じられるようなものを使いたいなという意識があって、だから今回のこれは「夏らしい写真第2弾」とでもいうものになりますね。2年前の夏に某美術館に行った際に撮影した、その美術館の近くの駅(最寄り駅ではありません)を撮ったものです。一応、念の為に書いておきますけれど、線路に侵入して撮影したのではなくて、踏切を横断中に車が来ていないのを確認したうえでササッと撮ったものであり、法令違反は一切しておりません。なお、鉄道ファンはこの画像だけで、どこの会社のどの路線の何駅なのかというのを特定可能かもしれませんが、当サイト内でその辺りを説明するのは、次回、9月の画像に更新後に「あーかいぶ」においてさせていただければと思っています

ぱっと見た感じで周囲はそれなりに開発もされていそうだしどこがローカルだ、と言われるであろうことは分かっていますが敢えて書くならば、これがまぁ、東京郊外のローカル線の風景的なものです。運行される 電車の本数も結構多い(さすがに山手線や銀座線辺りと比べるとアレですが)から、全然ローカル感が無いのは、確かにその通り。つまるところ、その都道府県の中心を離れた地域でもこのレベルの鉄道が運行されているというところに、この国の地域格差が表れていると言えなくもない、のかも。沿線住民の数とか、中心地への出勤だったり通学だったりに使うニーズが多いこととか、そういう要因があるからこその運行本数ですが、それって東京などへの人口集中ゆえのことですからね。

ところで、地方から進学や就職で東京に出てくる人、あるいは東京に観光旅行でやってくる人が思い描く「東京」というのは多分、メディアに出てくるような賑やかで華やかな繁華街、場所によって傾向は異なりますが、渋谷とか新宿とか六本木とか秋葉原とかそういうところか、浅草、上野公園というようなところだと思いますけれども、江戸を離れた郊外の東京というのは、奥多摩等の山間部や小笠原等の島嶼部はあれですが、武蔵野・多摩地区についてはこんな感じだと認識していただければいいかなと思います。個人的な見解を言わせていただけば、都心に住むよりもむしろこういうところに住んだ方が、生活は豊かになる気がします。都心に遊びに行きたければ、それこそ(本数の多い)鉄道でどうとでもなるのが、東京郊外ですし。首都圏の生活が地方に比べて物質的にも公共交通機関の多さ的にも恵まれているのは間違いないので、実際問題、こういう場所に住んでも利便性とか所謂QOLには全然問題はないでしょう。通勤・通学先によっては、かなり酷いラッシュに巻き込まれてしまうという点は、否定できませんけれども。

夏休み中に行われた合宿を描く、今野緒雪の『お釈迦様もみてる ウェットorドライ』(集英社 コバルト文庫)。「花寺学院高校の生徒会長・柏木優の烏帽子子(えぼしご)である福沢祐麒は、友人たちと生徒会を手伝っている。そんなある日、避暑地で生徒会の合宿があると知った彼らは期待に胸躍らせた。けれど、ある事情から一年生の参加は難しく、諦めることに。そんな彼らのもとに、柏木が合宿の許可を持ってきた。ただし、場所は避暑地ではなく生徒会室で、期間中は夏休みに活動する部の助っ人をするよう言われて…!?」というのが今回の粗筋ですが、主人公である祐麒を含む1年生4人の関係性がまだまだギクシャクしているところが、段々と解消されていく、本当の意味で「仲間」になっていく過程を描いている1冊です。とはいえ、今巻で完全に「仲間」になれたというわけではなくて、そこはまだまだ課題も多く残っていそう、という段階なのですが。

なお、余談ですが、中学時代の部活動では行われなかったから、合宿というと私は大学時代のゼミ合宿くらいしか経験はありません。ゼミ合宿というのは普通、どこかしらの観光地に行って日中は遊び、夜は宴会をする、いわば交流会とか懇親会的なものになるのが一般的で、それを「合宿」と呼ぶのは正しいのかどうか、疑問も多いところではありますが、私が経験したゼミ合宿は、本当に多忙な教授のゼミだったこともあり、合宿会場は大学のゼミ室、食事は学食、宿泊は駅前の素泊まり旅館、という看板に嘘偽りがないという、むしろ非常にレアなものでした。少人数精鋭主義のゼミだったこともあって、合宿で割り当てられた発表時間は3時間。そこで教授やゼミ仲間・後輩から散々揉まれたのも、今ではいい思い出です。

2020年4月に紹介した作品の続編、似鳥鶏の『育休刑事(諸事情により育休延長中)』(KADOKAWA 角川文庫)を購入。本当は昨年の4月に出ていたのですが、すっかりチェックから漏れてしまっていた本作の粗筋は、「任意聴取に同行?息子がやっと寝たところですが?育休延長中の秋月啓二が相談されたのは、ある医院で起きた窃盗事件。容疑者は以前そこで働いていた女性というが、彼女には『生後10ヶ月の子供を放置できない』という厳然たるアリバイがあった。ワンオペ育児の『不可能』が事件解決を拒む一方、秋月自身も密かに実績をあげて捜査一課に戻れるかが気にかかり……。私生活と仕事のバランスに悩むすべての人に贈る、本格ミステリ。」というもの。どうやら春に、NHKがドラマ化していたようですね。それで、続編が文庫書き下ろしで発売されることになった、と。本作、本文はおよそ200ページしかないので、書店等でぱっと手に取った瞬間に、「何だか随分薄いな」と感じてしまうのは否めません。「薄い」=「悪」というわけでは勿論ありませんけれども、最低でもこの1.5倍くらいは厚みのある文庫、場合によっては600ページくらいの厚さの文庫を読むことが多くなっているので、物足りなさをもの凄く感じてしまったというのが正直なところでした。小説としては普通に面白かったですし、最近の似鳥作品に顕著な説教臭さ、作者自身の(時に政治的色彩の強い)主義思想の主張が目立つことが無かったので、楽しく読ませてもらいました。いつも、これくらいの匙加減で書いてくれればいいのですが……。

シリーズ4冊目となる、早坂吝の『VR浮遊館の謎 探偵AIのリアル・ディープラーニング』(新潮社 新潮文庫nex)。「人工知能探偵・相以(あい)と助手の輔(たすく)は、世界初のフルダイブ型VRに挑戦!あらすゆものが浮遊する館で、相以は魔法使いに変身!早速、犯人当てゲームの最速クリア法を提案する。『一人ずつ殺していけばいいと思います!』ゲームとは思えない生々しい死体の出現、迫りくる殺人鬼の魔の手。はたして二人は浮遊館の謎を解き、無事に脱出できるのか。急転直下の推理バトル、新感覚ミステリ。」というのが今回の粗筋で、相変わらず、ちょっと捻った特殊設定の中で本格推理モノを展開させてきてくれています。それでいてキャラクター小説の魅力もふんだんに盛り込まれているのが本シリーズのいいところ(というか、早坂吝の作品は多かれ少なかれそういう傾向がある気がします)であり、かつ、本シリーズの場合は、探偵役の相以も助手役で語り手の輔も、そして犯人AIの以相も、それぞれに魅力あるキャラ造形になっているのが、素晴らしい。常識的に考えればちょっと無理のあるシチュエーションでの特殊ミステリーが早坂吝の持ち味ですが、このシリーズの場合は、そもそもAI技術その他の進歩した近未来が舞台なので、その「無理」な部分も、この時代、この世界ならばそういうものだ、と思わせられることになって、違和感といったようなものは全く感じません。シリーズ開始時に早坂吝がそこを狙っていたかは分かりませんが、生成AIによる著作権侵害や偽造、成りすまし的なことが問題視されている今、この時期に、こういうテーマでこういう作品が発売されるというのは、かなりタイムリーで時流に乗っていることかもしれません。そういうところも含め、個人的にはかなりお勧めのシリーズですので、少しでも興味を持たれた人は、是非、第1巻から読んでみてください。どれも、面白いですよ。

石ノ森章太郎の手掛けた名作の誕生60周年を記念して河出書房新社が出した、『サイボーグ009 トリビュート』(河出書房新社 河出文庫)を読了。「009」に相応しく9人の書き手が集結し、それぞれに9人のサイボーグたちに愛を込めた作品を書き上げています。おそらく、個々に示された条件に原稿の枚数は無かったか、さもなくばどんなに書いてもここ以内にしてほしいというような上限しか示されていなかったのではないでしょうか。というのも、9つの作品のボリュームが、本当にまちまちなのです。全くの無条件では無くて何らかの制限はあったはずだとは思いますが、パッと見は、そんなわけで、書きたい題材を、書きたいように、書きたいだけ書いた、そんなトリビュートに見えてきます。

冒頭を飾る辻真先の「平和の戦士は死なず」は、1968年に放送された『サイボーグ009』最初のTVアニメの最終回だったエピソードを、脚本を担当した辻真先が小説としてリライトしたもの。このシリーズはさすがに私は本放送時に生まれていないので観ていないのですが、おおまかなストーリー自体はケイブンシャの大百科か何かで読んでいて、名作と呼ばれているエピソードであることも知っていたので、なる程、細かいところはこんな感じだったのかな、と思いながら読みました(まぁ、実際は結構なところが現代に合わせてアップデートされていそうな気もしますが)。

斜線堂有紀の「アプローズ、アプローズ」は、「ジョー、きみはどこに落ちたい?」のセリフで有名な「地底帝国 “ヨミ” 編」ラストの、002と共に成層圏から地表に向けて落下していく009という名シーンの後を描くもの。つまり、普通に考えればそのまま助かるわけもないジェット・リンクと島村ジョーとが、どのようにして助かったのか、そしてそこからどのように復帰していったのかが題材です。作品の視点は主に009である島村ジョーにあるのですが、これは、同時に002の物語でもありますね。

高野史緒の「孤独な耳」は、003ことフランソワーズ・アルヌールの、彼女がバレリーナであるという設定に着目した作品。敢えてバレエ用語を多用したと高野史緒がX(旧Twitter)でコメントしているのを見ましたが、仮にそれ等が一切分からなかったとしても、雰囲気で読めてしまう内容ですし、高野史緒のバレエ愛が伝わってきて(何しろ彼女には『ヴァスラフ』という作品もあります)、かなり楽しませてもらいました。

ここまでの3編は、「平和の~」が001ことイワン・ウィスキーにフォーカスしたと言えなくもない内容、そして002、003と来たので、あるいはサイボーグ戦士たちを順番に採り上げていくという構成になっているのかと思ったら、そうでもなかった、酉島伝法の「八つの部屋」。こちらは、002にフォーカスしながら物語直前、サイボーグ戦士たちがブラック・ゴーストに反旗を翻す直前を描くエピソードになります。かなりシビアな話なのですが、これが、なかなか面白かった。

池澤春菜の「アルテミス・コーリング」は、再び、003にフォーカスした作品で、ちょっとしんみりした読後感の、よい短編でした。赤ん坊のまま年齢が固定されている001を除き、戦闘力という点ではどうしても他のメンバーに劣ってしまうことについて、003がどう感じているのか、というところに特に注目したものと言っていいでしょうか。

004ことアルベルト・ハインリヒが主役の、長谷敏司の「wash」。現代戦でドローンが活躍していることを009の世界にも取り込んだ一編で、今ならば彼等の戦いはこういう感じになったりもするかと、面白く読ませていただきました。そして、そのような時代設定なので、当然、サイボーグたちも相応に年齢を重ねています。そういうところも普通に書いていっている作品が、このトリビュートには幾つか掲載されていて、そこをどう捉えるかで、このトリビュートに対する印象は変わってきそう。私の勝手な思い込みかもしれませんけれど、昔からの熱心なファンの中には、そうやって歳をとっているサイボーグ達の姿は見たくない、という人もいそうな気もしますし。

斧田小夜の「食火炭」は、007こと張々湖の過去に迫る内容で、ボリューム的はこのトリビュートの中でも1,2を争うくらいにページ数が少ないのですけれど、内容の重さはかなりのものです。そうだよなぁ、サイボーグ達の負っている過去というのは、なかなかヘヴィーなものが多いのだけれども、張々湖のそれも相当です。話の落としどころを性善説的方向に持っていきすぎな気もしないでもありませんが、まぁ、でも、これはあくまで「サイボーグ009」ですから、そんなに救いのない流れにするのはどうかというのも、ありますよね。

今回の9作品の中で一番良かったのは、と問われたらこれかなぁと思う、藤井太洋の「海はどこにでも」は、008ことピュンマにフォーカスした作品。舞台となっているのは近未来……というか、火星開発計画が実際に始まっているそれなりに未来の世界となっています。火星往還船という閉鎖空間で起きる事件と、その解決が題材なのですが、緊迫感もあって、凄く面白かったです。こういう題材の作品というのはマンガでも小説でも過去に幾つか呼んできましたが、どれも結構気に入ったので、私の好みの設定ということなのでしょう。これ単体で長編にしてくれないかな、というレベル。

そして、そんな「海はどこにでも」と最後までしのぎ合ったのが、最後に収録された円城塔の「クーブラ・カーン」。サイボーグ達は身体が改造強化されているから通常の人間よりも長生きをするが、そんな彼等の身体のメンテナンスやアップグレードをするギルモア博士はもともとそれなりの年齢だったし、当然、サイボーグ達よりも早く歳を取って亡くなってしまう。一方で、サイボーグ達のメンテができるのは、ギルモア博士しかいないわけで、それをどう解決するのかというのは、結構大きな問題です。本作に登場するギルモアは、その解決策の1つを適用された存在なわけですけれども、そのことが新たなトラブルを生み……という内容です。これも、熱心なファンには賛否がある作品かもしれませんが、面白さは抜群です。

舞台をNYに移して、おそらくはいよいよ最終章なのであろうと考えられる石塚真一の『BLUE GIANT MOMENTUM』第2巻(小学館 ビッグ コミックス スペシャル)。展開的には、ややワンパターンでマンネリながら、いつもの「新しい街に来てそこで受け入れられる為に苦労をする」シークエンスを描いている辺りと言えます。当然ですけれどもNYにはNYの(これまでの街とは異なる)ジャズシーンがあるわけで、そこに合わせていくというよりはあくまでも自分を、自分の音楽を貫くのが本作の主人公である宮本大ですから、それは軋轢も出ようというもの。つまり第3巻以降で、ここをどうやって突破していくかがこの先の読みどころになるわけですけれど、まぁ、ここまでのシリーズを読んでいたら、それはかなり想像がついてしまうんですよね。そんな私の予想を、「それは陳腐な思い込みに過ぎないな」とぶっ飛ばしてくれるくらいの展開が見られたら凄いのですが、さて、どうなっていくでしょう。予想通りになったらなったで、それはそれで面白く読めるとは思いますが、ここらで意外な流れも見てみたい気もします。

1年1冊のペースで刊行されている、石塚千尋の『ふらいんぐうぃっち』第13巻(講談社 講談社コミックス 週刊少年マガジン)を購入。作品自体がのんびり、まったり、というテイストを持っているので、このペースがむしろ相応しい、合っていると言えるかもしれません。今回は地球中の魔女たちの集まる20年に1度の大祭、大サバトの開催地が青森になるか否かを巡るエピソードが開幕。それ以外の題材のエピソードもあったから、というわけでもないのでしょうが、これは今回1冊では終わらなかったので、次の第14巻も引き続き、大サバト関係ということになるのでしょう。発売予定は2025年初夏なので、また1年、待たなければいけませんが。

無印が35冊を迎えたところで題名を変えての第2部開始となったシリーズも、気が付けば8冊目のコミックス発売となった、夢路行の『あの山越えて 日・日・天のたより』第8巻(秋田書店 A.L.C.DX)。つまり、通算では43冊目ですね。正直、本作が始まった段階ではここまでの長寿作品になるとまでは思っていなかったのですけれども、しかしこうなってくると、アレですね、夢路行のライフワークとしてご本人が描きたいと思う限りはめいっぱい続いていってほしいものだと思います。もちろん、読者の支持があって連載の評判があってコミックスが売れなければ、それは難しいのですけれど、現状はひとまずこのまま作品が続けられるくらいの人気はしっかりと確保できていそうなので、そこは安心しても、いいのかな?

| 2024年7月27日(土) ポガチャル、ギルマイ、カラパス、エヴェネプール |

今回の「雑記」更新を行う日付は7月27日。つまり、1週間に1回のペースで更新しているこの「ぱんたれい」においては7月の最終更新になるわけですから、いつもであれば、ここで2024年8月用に選んだ Top写真 用の画像について簡単にコメントを書いていくのですけれども、あいにく今回は、そこに2024年ツール・ド・フランスの感想を書くタイミングが被ってしまいました。こういう時には自転車ロードレースの話を優先するというのが私の決めている「ぱんたれい」の運用ルールですから、8月用画像については次回、来週の更新でコメントさせていただきます。

さて、2024年のツール・ド・フランスは、色々と歴史に刻み込まれるようなことがあった大会となりました。まず個人的に一番印象的だったのは、累計ステージ優勝数を単独トップの35勝にすべく引退最終年と決めた昨年のツールに出場しつつも、失意の落車リタイアで去ることになってしまったアスタナカザクスタンのマーク・カヴェンディッシュが、引退を1年延長して再挑戦してきた今大会の第5ステージでゴール前のスプリント勝負を制し、ついに単独歴代最多勝の名誉を手にしたことでしょう。カヴェンディッシュは今大会開始早々のステージで軽い熱中症なのか集団からかなり遅れてしまい、チームメイトの懸命なアシストを受けて何とかタイムアウトにならない範囲でゴールをするなど、結果を残せずに終わってしまうのではないか、完走できずにまたしてもレースを途中で去ることになるのではないか、と危惧させられたのですが……。第5ステージという序盤でしっかりと成果を残し、その後もタイムアウトの恐れのある山岳ステージを何度も乗り切って最終日までレースを走り切ってみせたのは、まさしく「有終の美」という感じで素晴らしかったです。あと、アンテルマルシエ・ワンティ所属のビニヤム・ギルマイの活躍についても書かねばならないのですが、これはポイント賞の話と被るので、そちらの方で書かせていただきます。

そんなツール。総合優勝争いは、ディフェンディングチャンピオンであるヴィスマ・リースアバイクのヨナス・ヴィンゲゴー、ジロ・デ・イタイアを圧倒的な走りで制してダブル・ツールを狙うUAEチームエミレーツのタデイ・ポガチャル、悲願のマイヨ・ジョーヌ獲得を目指すレッドブル・ボーラ・ハンスグローエのプリモシュ・ログリッチ、自身初のツール出場ながら実力からいえば総合優勝も普通に狙えるスーダル・クイックステップのレムコ・エヴェネプールという、いわゆる「ビッグ4」が主役となりました。ポガチャル以外の3人は他のレースで発生した大規模落車等の影響で故障明け状態でのツール参戦となったものの、それを言えばポガチャルもジロで3週間を走り切った疲労からどこまで回復できているかという問題があります。要は、ある意味、対等とはいえないけれども、完全にフレッシュでツールに専念という万全の状態で出走した者は、ビッグ4の中にはいなかった、ということなのかもしれないですね。

しかし、この4人は誰をとっても超1流のトップ選手。当然、ツールに出る以上はそれぞれできる限りの調整をしてきていますから、基本的に、きっちりと実力を発揮してみせてくれました。ただ残念だったのは、この中でログリッチだけが、今一つ振るわない感じだったこと。その所為だとは言えないと思いますけれども、ログリッチは第12ステージで落車に巻き込まれ、その日はゴールしたものの翌第13ステージで未出走となってしまいました。エヴェネプールは段階を踏んで成長しつつ今年が初のツールで、今大会は経験を積むこと・ステージ優勝をすること・最終日の表彰台に上がること、の3つを目的として出走していて、第7ステージの個人TTで勝利するなどそれを忠実に遂行、3週間のハードなツールを安定的に走り切れることを示しましたが、ポガチャルやヴィンゲゴーにはまだ一歩届かず総合3位でレースを終えています。ヴィンゲゴーはコンディションさえ万全だったならば昨年、一昨年とそうであったようにポガチャルを圧倒する走りもできたところ、やはり4月のイツリア・バスクカントリーでの落車負傷(鎖骨・肋骨の骨折、肺挫傷、気胸)から回復したばかりで調整レースにも出ていないことが影響してか、キレのある攻撃ができず。それでも(ポガチャルの補給ミスではないかという側面はあれど)第11ステージではポガチャルとのスプリントを制してステージ優勝もしたし、総合でもタイム差は大きく開いたけれど2位には入ったので、本人とチーム的には満足の行く大会だったのではないでしょうか。そして総合優勝をしたポガチャルです。ここまでの流れでお判りでしょうが、今年の総合優勝者、マイヨ・ヴェールの獲得者は彼です。第11ステージでヴィンゲゴーに敗れたシーンを除けば、3週間の全日程で終始強さを見せつけたと言っていいでしょう。ピレネーとアルプスの山頂ゴール4ステージ全制覇や最終日の個人TTを含むステージ6勝という成績は、圧巻の一言です。欲を言えば、ビッグ4が全員万全の状態で最終日まで総合を争うツールが見たかったのですが、勝負事はこういうものですし、何より、ポガチャルの走りは素晴らしかったです。ポガチャル、ジロとツールでの(1998年のマルコ・パンターニ以来という)ダブル・ツール、おめでとう!

ポイント賞を獲得したのは、冒頭で名前を挙げたギルマイ。彼はエリトリアの選手で、アフリカ系黒人スプリンターとして毎年実力を付けてきていた選手です。スプリンターとグラン・ツールというのは、個人的には本人やアシストのフィジカルやメンタルのコンディションに加えて運もあってその年の大会にフィットした選手が平坦ステージで複数勝利を挙げて獲っていくか、あるいは山岳もこなせるようなスプリンターが山岳ステージなどでも中間ポイントを確実に1位通過していって獲得するというイメージがありますが、ギルマイは前者。第3ステージのゴールスプリントを制して後も、勝利を2つ挙げて合計でステージ3勝、今大会最大のライバルとなったアルペシン・ドゥクーニンクのヤスペル・フィリプセンは彼の悪いところでもあるゴール前の斜行でペナルティーを受けていたりもしたので、ギルマイと同じステージ3勝を挙げながらもポイント数で及びませんでした。黒人選手のマイヨ・ヴェール獲得は今大会が史上初。ちょっと大仰な言い方かもしれませんけれど、今大会で新たな歴史が作られた、と評していいでしょう。

山岳賞は、総合順位狙いのエースとしてツールに出走し、途中からは目標に切り替えた、EFエデュケーション・イージーポストのリチャル・カラパスが獲得。2021年の東京オリンピックの男子ロードレースで金メダルを獲得した選手だといえば、ロードレースをあまりご存じない人でも分かっていただけるかもしれませんね。2019年のジロで総合優勝していますし、山岳賞は2022年のブエルタ・ア・エスパーニャでも獲っています。つまり、非常に実力の高い選手で、今大会では第2ステージ終了時にはマイヨ・ジョーヌを着用し、第17ステージではステージ優勝もしています(この勝利で彼は、ジロ、ツール、ブエルタの3大ツールの全てでステージ勝利することとなりました)。そういう選手が山岳賞をターゲットにして本気で狙ったら、そりゃあ、阻止できる選手はいないですよね。

1999年1月1日以降に生まれた選手が対象になるヤングライダー賞は、2000年1月生まれでまだ資格を有しているエヴェネプールの手に。まぁ、総合で3位に入っているのですから、この結果は当然でしょう。総合優勝を今後狙っていくとし場合にエヴェネプールに求められる課題も浮き彫りになってきた2024年ツールだったかもしれませんが、そこを改善していったとしても、ライバルが(ログリッチは年齢的に現役生活の残りがそこまで長くないとして)ポガチャルとヴィンゲゴーという怪物級の選手たちなので、これに勝つのは、なかなか困難かもしれません。同時代に傑出した選手が集中的に表れてしまったことで生じる「あいつがいなければ俺はもっと多くの勝利を手にできたのに」というヤツですでキツいでしょうが、そんな選手たちの熱い戦いを観戦している側からすると、刺激的で面白くてたまらないんですよね。来年以降、エヴェネプールがどういう成長を遂げてどんな走りを見せてくれるか、楽しみにしています。

以上、長くなりましたが、2024年のツール・ド・フランスの結果でした。

これまで読んできた著作が結構好みだったので、作品が文庫化されればほぼ必ず購入して読んでいたところが、最近そこまで目が配れていなくてすっかり見落としてしまっていた、伊与原新の『月まで三キロ』(新潮社 新潮文庫)。裏表紙の作品紹介には「『この先にね、月に一番近い場所があるんですよ』。死に場所を探す男とタクシー運転手の、一夜のドラマを描く表題作。食事会の別れ際、『クリスマスまで持っていて』と渡された黒い傘。不意の出来事に、閉じた心が揺れる『星六花』。真面目な主婦が、一眼レフを手に家出した理由とは(『山を刻む』)等、ままならない人生を、月や雪が温かく照らしだす感涙の傑作六編。新田次郎文学賞他受賞。」とあるのですが、これは著者が初めて書いた、ミステリーやサスペンスではない普通の「一般小説」を6編(と、文庫化に当たって掌編を1つ追加)からなる短編集になります。私がここまで読んできた伊与原作品は、それこそミステリーやサスペンスの色合いの強いものであり、彼の作品のそういうテイストが好きだったので、そうではない短編集には、果たしてこれはどうなのだろうか、一応、賞なども獲っているようだけれどと、ちょっとビクビクしながら読ませていただきました。結論、悪くはないのですけれども、伊与原新作品ということで私が期待していたものとはちょっと違うものを提示されて、若干困惑した、というのが正確なところかもしれません。先にも書いたように、悪くはない、面白いと言えば面白いのですが、結局は私の好みの問題で、エンタメ小説、ミステリーやSFやファンタジーは好きだけれど、こういう、いわゆる「文学」により寄ったタイプの作品は率直なところ、少し微妙だったりするのだなぁと実感を覚えた次第。それでも、「エイリアンの食堂」と「山を刻む」の2編は結構良かったですし、楽しめました。だから、全く拒否感を覚えてしまうから無理というわけではなくて、好みのラインからはちょっとズレているといった感じでしょうか。伊与原新では、同じ路線の短編集がもう1冊文庫化されているので、ひとまずは、そちらも読んでみるつもりです。

姉弟編第2巻、今野緒雪の『お釈迦様もみてる 学院のおもちゃ』(集英社 コバルト文庫)の粗筋は、「花寺学院高校に入学早々、『光の君』こと生徒会長の柏木優の烏帽子子(えぼしご)となってしまった福沢祐麒。ユキチという呼び名をつけられたうえ、柏木に『安来節』セットを渡され、生徒総会の余興で踊るよう命じられる!振り付けを調べるため図書館へ向かうと、二年生四人組に因縁をつけられるが、危ないところをランポー先輩に助けられ…!?波乱万丈の学院生活が待ち受ける!お釈迦様もみてる第二弾!」というもの。第1巻の後半エピソードを改めて祐麒の視点で描きなおすとともに、「マリみて」にも繋がる「安来節」ネタがもともとどこから出たものだったのかを明らかにしていくエピソードと言えるでしょう。個人的には「洋モノ」ネタがツボでした。とりあえず、これで祐麒は花寺学院高校内で自らのポジションを獲得できたことになるわけです。この姉弟編については「マリみて」とは異なり、具体的なエピソードの流れ等はあまり覚えていないので、このままちょっと新鮮さも覚えつつ、楽しんでいけそう。

第18回小学館ライトノベル賞の優秀賞受賞作である、篠谷巧の『夏を待つぼくらと、宇宙飛行士の白骨死体』(小学館 ガガガ文庫)を読了。夏に読むべき青春小説な匂いのする本作の裏表紙にある粗筋は「『僕らの青春は奪われたんだ!』二〇二三年七月、緊急事態宣言も明け日常を取り戻しつつあった僕らは、受験勉強が本格化する前の想いでづくりとして深夜の旧校舎に忍び込んだ。好奇心と背徳感に胸を高鳴らせ、物置部屋の古びた扉を開ける。するとそこには、宇宙服を着た白骨死体が鎮座していた!果たしてその死体は本物なのか?なぜ宇宙服を着ているのか?僕ら幼馴染四人は、その死体を“チャーリー”と名付け、高校最後の夏をかけて奇妙な謎の真相に挑む。第18回小学館ライトノベル対象・優秀賞受賞作。」というもの。明らかにジェイムズ・P・ホーガンの『星を継ぐもの』(東京創元社 創元SF文庫)の影響をうかがわせる粗筋と、(日常に紛れ込んでくる宇宙服という)入間入間の『電波女と青春男』(KADOKAWA 電撃文庫 全9巻)を連想させられる要素に惹かれ、それで青春小説をやってくれるのであれば、これは読まずにはおれまいと、ガガガ文庫の公式サイトで概要が出てから期待感大きく発売を待っていた一作です。で、実際に読んでみた感想なのですが、これはかなり良い作品ですね。思っていたほどSFにもファンタジーにも寄っていなくて現実味のある、どちらかといえばライトミステリーという感じだったのはちょっと予想外でしたけれど。とはいえ中身は普通に面白く、展開にやや強引さが無かったわけではないけれど、ラストまで綺麗にまとめて、青春モノとしていい感じに終わった、読後感の爽やかな佳作です。基本的に「悪人」が出てこないのが私としては少々物足りなかったものの、この夏にお勧めの新刊だと思います。それにしても、ホーガンの「星を継ぐもの」シリーズはきちんと読んだことがないんですよね……せっかくだからこの機会に、購入してみようかな。

森見登美彦の、1月に発売された『シャーロック・ホームズの凱旋』(中央公論新社)の粗筋……というか、煽り文句は、「『天から与えられた才能はどこへ消えた?』舞台はヴィクトリア朝京都。洛中洛外に名を轟かせた名探偵ホームズが……まさかの大スランプ!? 謎が謎を呼ぶ痛快無比な森見劇場、ついに開幕!」となっていて、そもそも「ヴィクトリア朝京都」とは何ぞや、ということが気になるわけですが、その実際のところは本作を読んでみて味わってほしいところ。とりあえず言えるのは、ベーカー街221Bが寺町通221Bに、スコットランド・ヤードが京都警視庁に置き変わるといったようなことが作品の全編に渡って行われているということで、つまり、ロンドンの街並み、シャーロック・ホームズ譚で登場しているロンドンの各要素が、そのまま京都の街に強引に当てはめられているということです。つまりそれは、「これは、そういうものなのだな」として読者に受け入れてもらったうえでロンドンを京都に差し替えてコナン・ドイルから本歌取りをした、という趣向なのかな、と思われるかもしれません。が、それは早計というもので、実はここには仕掛けが……という辺りは、本作のキモでもあり、これから読む人の最大の楽しみ要素にもなるかと思われますので、ここではこれくらいに留めておきます。

ところで、森見登美彦が本作のシャーロック・ホームズよろしく長いスランプに陥っていたのは周知のところ、本作がこうして刊行されたことで、彼の手元で保留状態になっていた作品はこれにて一通り形になったことになります。いよいよ『有頂天家族』の完結第3部に着手してくれると嬉しいのですが、そこはどうなのかまだ分かりません。そもそも、モリミーがホームズのようにスランプを脱しているかどうか、そこはまだはっきりしていませんしね。とはいえ、本作に見られる、彼お得意の「腐れ大学生モノ」のノリとか、いつも通りの(そして森見作品の大きな魅力である)軽妙でウィットに富んだ文章もしっかりと堪能できますし、キャラも生き生きとしていて、明朗快活という感じですから、それは明るい要素だと思っていいのではないでしょうか。例えば、この「雑記」の感想には敢えて書かなかった、『熱帯』(文藝春秋 文春文庫)を読んだ時に「森見登美彦、もしかしたら若干、鬱の気が出ているのではないか」とちょっと心配になった、あの感覚は本作にはありませんでしたし。今後ますますの活躍、面白く楽しい作品を世に送り出してくれるであろうことを、期待したいと思います。とりあえず、アイリーン・アドラーやメアリ・モースタンという名前だったり「ヴィクトリア朝京都」というフレーズが気になる人、あるいは本歌取りのオマージュ作品を許容できるシャーロッキアン、ユーモア小説好きの方、そして何よりも森見登美彦のファンであれば、絶対に読むべき作品だと言えるでしょう。

昨年11月に亡くなった大橋純子さんについて、代表曲の「シルエット・ロマンス」はそういえば 来生たかお のバージョンでしか持っていないし、そもそも音源としてきちんと所有しているものが無いなとふと気が付いたので、ベスト盤『ザ・プレミアム・ベスト』を購入しました。数年前からのシティ・ポップのブームの中でも大橋純子の名前はあまり聞きませんでしたが、こうして改めてベスト盤で代表曲たちを聴いてみると、かなり良い音楽をやっていたんだなということに改めて気が付きます。「シルエット・ロマンス」だとバラードの印象が強いですが、何気にファンク、ブラックミュージックの色味が強いのは、彼女の趣味なのかそれともプロデューサーやアレンジャーの趣味なのか分かりませんが、そんなトラックに乗る歌声が伸びやかかつパワフルで、これは凄い格好良いなと実感させられました。最近、こういうタイプの実力派シンガーをあまり聴かない気がしますが、それは大橋純子的なものは流行りのスタイルではない、ということなのでしょうか。かなり良いと思うのですけれど。

「限界LOVERS」が流行っている時にTV等で耳にしていたものを、久し振りにふと聴きたくなったことから、SHOW-YA の『THE BEST』を購入。タイトルから一目瞭然のベスト盤です。女性ハードロックバンドの草分けというような言われ方もするバンドですけれども、こうしてベスト盤という形で聴くと、やはりかなり良いなぁと実感させられます。オーソドックスなサウンドとメロディーで私が好むような捻ったところはないのですけれど、シンプルさが格好良さを生み出す好例ではないでしょうか。

で、SHOW-YA のベスト盤を買ったのであれば、こちらも買わなければいけないだろうという謎の義務感に駆られて、アースシェイカーのベスト盤『GOLDEN☆BEST』を購入。なお、幾つかあるベスト盤の中から何故これを選んだかというと、これだけが、アニメ『超音戦士ボーグマン』のOPだった「DON'T LOOK BACK」を収録していたから。これが入っていないベストが主流ということは、同曲はもしかしたらファンにはそこまで支持されていないのかもしれませんけれども、そもそも私がアースシェイカーのことを知ったのはこの曲がきっかけでもあったから、彼等のCDを手に入れようとするのであれば、やはりこれは外せません。アルバム1曲目の「RADIO MAGIC」は個人的にはちょっと微妙だったんですけれども、中盤から後半になるにつれて、どんどんと私の好みの感じになってきて、最後には、これはなかなかに良いベスト盤だなと思うように。「DON'T LOOK BACK」も聴けましたしね。

| 2024年7月20日(土) いつまでも、あると思うな |

先週に続いて連続でネットで見たネタで恐縮なのですが、2ヶ月ほど前に一部で話題になっていた記事で、高学歴となる有名大学(某KO大学)を卒業して敢えて非正規雇用を選んだという20代の女性の話がありました。世代的なところでの思想・人生観の違いというのはもちろんあるでしょうけれど、就職氷河期の時代に仕事を探した私なんかとしては、非正規雇用はどうしたって社会的にも経済的にも不安定だから、絶対に正規雇用の方を選ぶべきだ、と考えてしまいます。記事には、なぜその女性がそのような選択をしたのかも書かれていたのですが、どうやら、非正規雇用で得られる年収200万円でも特に困らずにゆうゆうと生活していけると考えていて、それに加え、近所の店のインスタを手伝って喜ばれたということを成功体験と捉え、今後の生活設計として、企業等のSNS更新を請け負うことを事業として暮らしていけるのではないか、ということを、思い描いているということらしかったのですが……。

私はその女性が手伝いでやったというインスタを拝見したわけではないですし、記事にもそこまで詳細が書かれてもいなかったので、ここで「絶対に〇〇だ」と断定してしまうこともできないのですけれども、仮にここで言っている実績というのが近所の店の手伝いを1件ないし数件しただけなのだとしたら、これはさすがに見込みが甘すぎるとしか思えません。「ご近所割引」ではないですが、常連などの知人に頼んで手伝ってもらう時に要求されるレベルと、プロしてその業務を行う事業者に依頼する際に要求されるレベルとでは、おのずと大きな差異があるだろうと考えるからです。この女性がオーバークオリティーなものを納品していた可能性も、無いとまでは言いませんけれど。

あと、年収200万円でもゆうゆうと暮らせるというのは、自分で家賃や水道光熱費、食費などを支払っていないからこその発言であると推測できます。これが、卒業こそKO大学だけれど地元は東京ではなくて地方であり、そこに戻って生活をしているのだとして、その場合には年収200万円でも普通に暮らせるようなケースもある、のかな?そういうところだと今度はマイカーが必須になってきて、駐車場代は仮にほぼかからないとしても、税金やガソリン代が、かなり馬鹿にならないから、年収200万では厳しいのでは。年収200万、ということは、そこから税金その他を差し引かれた手取りは、社保に加入していないとしてもかなり下がるはずだし。結局、これは親元で生活し、基本的な部分は親が負担しているということが前提になっているのではないでしょうか。ライフラインのところに出費がなくて、全部趣味その他に使えるから、年収200万でOKだというのであれば、それは20を超えたオトナの生き方としてさすがにみっともないし、格好悪いとしか、私には見えません。もし、こういう「親の脛をかじる」生き方に何も感じないのが今の10代、20代の価値観であり考え方であるならば、それは相いれなさ過ぎて、拒否感しか覚えないとしか言えないかなぁ。

別の記事では、今や中国でもこういう「脛かじり」な子供が増えているということも目にしました。これが東アジアに顕著なメンタル傾向なのか、それとも西欧やアフリカ等でも普通に見られる汎人類的なものなのか、そういうのを調査して統計的にまとめた論文とか、どこかにないかな。あったら読んでみたいのですけれど。「いつまでも、あると思うな親と金」というのと同じような意味の慣用句、他の国にもあったりするかというのも、興味がありますし。

「マリみて」シリーズ全巻読了から1ヶ月半、そろそろ姉妹編(作者曰く、姉弟編)も読み始めようかということで、今野緒雪の『お釈迦様もみてる 紅か白か』(集英社 コバルト文庫)を読了しました。「マリみて」で主人公たちが通っていたリリアン女学園の隣にあるという設定の仏教系男子校、花寺学院に通う福沢祐麒(「マリみて」主人公の弟)の物語ですね。「源氏か平氏か。仏教系の花寺学院高校入学の朝、福沢祐麒は選択を迫られる。祐麒にはわけがわからなかったが、他の新入生は校門を入って程なく現れた源平関所を迷いもなく右へ左へと進んでいく。けれど祐麒は、その意味を誰かに訊くことも適当に道を選ぶこともできずにいた。挙句、意思とは関係なく関所破りをしてしまい!?祐巳の弟の祐麒が主人公の『マリア様がみてる』姉弟編、遂に登場!」というのが粗筋で、以前より思っていた、三鷹駅からバスで行けるようなところに、そんな小山は存在しないということが(実際の武蔵野市・三鷹市辺りを舞台にしているわけではないと分かってはいますが)どうしても気になってしまいますが、そこは些細なことではあるのでスルーさせていただいて……おそらく「マリみて」との対比を構造的に作ろうという狙いがあるのでしょうが、基本設定にちょっと無理がある(そもそも「マリみて」だってかなり無理のある設定ではありますが)のは否めないものの、やはり、これはこれで面白い作品です。もしかしたら「マリみて」を読んでいることが前提でなければ楽しめない箇所があるかもしれませんが、あちらを読んでいる人であれば、こちらも必読でしょう。

sasakure.UK のボカロ楽曲をノベライズしたという、人間六度の『トンデモワンダーズ』上下巻(KADOKAWA メディアワークス文庫)。その上巻の粗筋は「『――人生は、ゲームとは違いますよ』進路相談でそう担任に告げられて散々な気分のあの日、私は出会ってしまったんだ。不思議なイキモノ『ワンダー』を倒すクエストに夢中なあなたと。一瞬で運命を感じ、無理やりクエストに参戦!こうしてついに、私の代わり映えしない日常に、胸を躍らせるトンデモない冒険の幕が上がる!陽キャと陰キャ。正反対な2人がぶつかり合い、手を取り合う時に見つかる、『本当の自分』とは――。ショウタイムの始まり始まり!」となっています。あとがきによれば、もともと sasakure.UK の楽曲のファンであったらしい人間六度は、以前からその楽曲のノベライズをしたいと宣言していたらしく、つまりこれは、その大願が成就した物語だ、ということになりますね。興が乗ってボリュームが増えた結果、上下分冊になったとも書かれていましたが、これくらいならば分冊にせずとも1冊で出してもよかったのではないかな……?まぁ、編集部がその方がレーベルの読者、あるいは想定される(sasakure.UK のファン等の)新規読者に遡及できると考えた結果なのだろうから、それに私が外から何か言っても意味がないし的外れになっている可能性も大きいでしょうけれど。

で、肝心の作品ですが、ここに書かれているストーリーだけだと現代日本と少しだけ異なった日本を舞台にRPG的な世界観でボーイミーツガールな冒険譚が繰り広げられるというような小説なのかなと思われるところ、実際に読んでみると、下巻に入ったあたりから、様相がかなり大きく変わってきます。若干大げさな表現を使えば、物語中でパラダイムシフトが起きる、そこまでの前提がひっくり返る、というように評することもできなくもないかもしれません。とはいえ正直、その展開に新鮮さは感じませんでしたし、こういうのは他にも幾つか見たし読んだなと思いもしました。ただ、作品としては、結構ベタな流れながらも、そこからのドライブ感が心地よくて、一気に最終ページまで読み切ってしまうこととなりました。上巻では少しダレた感もあったのですが、終わってみると、これは悪くない作品だったなと感じています。アイディアを練り上げるのに時間を要するでしょうし、そもそもご本人がそういうものを書こうと思っているかということからして分からないのですが、人間六度には、また『スター・シェイカー』(早川書房)のようなワイドスクリーンバロックでガチなSFを書いてみてほしいかも。いくつかの作品を刊行してスキルも上がってきた今、あのタイプの物語を書くとどうなるのか、個人的に凄く興味があります。

トランスジェンダー問題を扱った作品がいよいよ完結となる、八目迷の『ミモザの告白』第5巻(小学館 ガガガ文庫)。色々な意味でセンシティブな題材を、さてどのように着地させるのか。前巻では、物語を「綺麗に」終わらせていくにはその流れで行こうとなるのかもしれないけれど、とはいえそれはちょっと安易なのではと思える展開を見せただけに、その安易さが覆い隠している本質的な問題にどこまで向き合うのかに大いに注目していました。そのような、個人的な大注目作だったこの第5巻の裏表紙の作品紹介は「咲馬の衝撃的な告白から、日々は流れる。咲馬と汐は以前よりも二人で過ごす時間が増え、その関係をより深いものにしていった。だがそこに、咲馬が最も苦手で忌避する人間が介入してくる。巧みな話術で周囲を翻弄する詐欺師のような男、世良。彼は咲馬の価値観を揺るがすような事態に巻き込んでいく。世良の思惑に振り回されながら、椿岡高校二年生の生徒たちは、修学旅行を迎えた。初の北海道で盛り上がる咲馬たちだったが、彼等の旅路はまったく予想外の方向へと進んでいく。汐と咲馬、二人の青春に一つのピリオドが打たれる。」というものなのですけれども、うーん、こういう粗筋だと、世良の言動が二年生の生徒全体を巻き込み翻弄しているように受け止められてしまうのではないでしょうか。咲馬と汐の関係が公になることには確かに彼が関与したかもしれませんけれども、とはいえ、全校生徒を困惑の渦に追いやるようなところまでの影響力・発信力は、世良には無いですよね。ガガガ文庫の裏表紙にある粗筋は、割と的確で宣伝的にも効果的かと感じられるものが多いという印象がありますが、本作に関しては、前巻も含め、ちょっと微妙というか、的を外しているような気がしてなりません。

で、肝心の内容はどうだったのか、です。あくまで私個人の感想ではありますが、残念ながら、色々なところが中途半端で微妙だと言わざるを得ないかなという感じです。このテーマでこういう物語を描き切るのだという作者の意欲と熱意は反映されていましたし、挑戦的な作品だったとは思うのですが、そういう、「これを今書くことで、扱ったテーマの是非を時代に問うた」ことそれ自体への評価と、物語として作品として優れたものになり得ていたかどうかの評価は、当然ですが別物ですよね。読者に現実の厳しさや社会の壁を見せ、結局のところはそれを打ち破り突破しようとしても打ちのめされてしまうものだと示すシビアさはなく、ではそれに果敢に挑み戦い続けるのだという決意を示すのかというとそうでもない。敢えて悪意のある解釈をすれば、何となく周囲が「臭いものには蓋をする」「見て見ないフリをする」「自分に関わってこないのであれば深入りはせずにスルーしておく」と考えているのだけなのではとも思えるような締めくくり方をするというのは、どうなんだろうか。世の中は、社会的な因習は、そんなに優しいものではないのでは、と私などは(経験的にも)思ってしまうわけです。端的に行ってしまえば、「綺麗ごとだなぁ」ということ。無論、綺麗ごとを描くことには、それはそれで意味があることは否定しませんし、そういう作品のニーズもあるでしょうし、私自身もそれが嫌いというわけではないのですが……。八目迷が技術も才能もある優れた書き手であることは過去作からも明らかなところ、本作については、私の方がもっとリアルでシビアなものを期待してしまっていたので、作者が描こうとしたものとの間にミスマッチが生じてしまったのでしょう。

確かに仕事の最繁忙期で大変だったとはいえ、3月に発売になっていたのに気が付かずスルーしてしまっていたことに先日気づいて慌てて購入した、大槻一翔の『ピッコリーナ』第2巻(KADOKAWA 青騎士コミックス)。第1巻が非常に良い作品だっただけに、その続巻の発売を見落としていたのは痛恨の極みですが、まぁ、遅まきながらこうしてコミックスをしっかりと購入できたので、それでよしとしましょう。内容は、ひとまず基本設定を描くことがメインであった第1巻とは違い、不器用なところのある2人の関係が、互いにちょっと気になる存在だというレベルから、恋心を自覚していくところを描いています。前巻よりもさらに面白くなっていましたし、これ、やはりかなり良いマンガですね。お勧め。

シングルファーザーとパンキッシュで個性的な男性小児科医の交流を描く、佐原ミズの『ハネチンとブッキーのお子様診療録』第2巻(コアミックス ゼノンコミックス)。私は経験が無いので分からないのですが、前巻とこの第2巻と、いわゆる「子育てあるある」が描かれていたりする、のでしょう。そこが分からないと内容にシンパシーを感じきれないところはあるのでしょうが、それでもまあ、普通に面白くは読ませてもらえる作品であることは間違いありません。私が佐原ミズの絵柄が好きだから、というのもあるかもしれませんけれど……。

市東亮子の新作、『やじきた異世界道中記』第1巻(秋田書店 BONITA COMICS)を購入。また「やじきた」か、ということを思わないでもなかったのですが、最近のコミックスでは巻末の「やじきた小劇場」が無かったことで、色々とやりたいことも溜まったりしていたのでしょうか。満を持して(?)の異世界モノです。この第1巻では物語はまだ序盤中の序盤、異世界に召喚されてしまった 矢島(やじさん)、篠北(きたさん)、雪也、小鉄、貴子姫の5人がどうなっていくのか、結構面白かったので、この先が楽しみです。

今回もノリノリの、龍幸伸の『ダンダダン』15巻(集英社 ジャンプコミックス)。外宇宙との全面的な戦闘が終わり、主人公であるオカルンこと高倉健の奪われた金の玉が1つ戻って、もう1つをどうやって探し出すか、というところで、まずは学校に情報収集の為の部活、歴史文化研究部を作るという展開となります。当然、そこに怪しげな人物が絡み、そしていつものオカルティック怪奇バトルの幕が上がるわけですが、良くも悪くもノリがいつも変わらず、それをマンネリと捉えることも可能かもしれません。ただ、圧倒的な画力で描かれるそのお約束さが、本作の魅力なのは間違いのないところであり、だから今回ももの凄く楽しんで読ませていただきました。……ところで、それはそれとして、今回の表紙と口絵、これは……?

前巻から続くエピソードで完結となるのかと思ったら、そこからさらに新展開が始まった、宮下裕樹の『宇宙人ムームー』第7巻(少年画報社 YKコミックス)。中身は基本的に今まで通りの家電薀蓄が繰り広げられているのですけれども、この第7巻はムームー達の母船のマザーコンピューターによる人類抹殺計画の顛末を描いていて、普段のドタバタ家電コメディー色は若干薄め。「地球の停止」は荒唐無稽ですけれども、いかにもマンガ的なファンタジーさに満ちていて、私は結構好きです。いずれにしても、そこで終わってしまわなかったことで、この作品をまだまだ読めるというのは、ちょっと嬉しいかも、

| 2024年7月13日(土) What's your name |

ネットであちらこちらと適当に泳いでちょっと気になった記事などを読んでいると、アメリカの有名タレントがプライベートで訪日して旅行を楽しんでいるのに対し、その周囲の日本人が全く騒がないことについて、アメリカ人が驚いているコメントを目にすることがありますよね。大体の場合、誰もセレブの存在に気づかないのが信じられないとか、日本人は有名人であってもそれがプライベートな時間であるならばそれを尊重して干渉しないというマナーがあるのだと解説するとか、そういう感じに流れていくのですが、まぁ、後者なことも存在しないとは言いませんけれども、本当のところは、そんなセレブのことなんて日本人は誰も知らないし関心も無い、ということなのではないかなと思うわけです。つまり、「アメリカの有名人」は必ずしも「世界的な有名人」ではないし、「世界的な有名人」であっても「日本でも有名人」だとは限らないという、全くもって当たり前のつまらない結論ですよね。

実際、正直なことを書けば、そういった記事に出てくるセレブの名前のほとんどを私は聞いたことがありませんでした。無論、私の知識だったり記憶だったりというものが日本人の一般常識そのものであり、私が知らないと言うことは世の中に知られていないということと同義だとは思っていません。むしろ、私は一般常識からズレていることが多い方だということを、学生時代からずっと自己認識しています。だからそれらの記事のセレブが、日本でも広く知られている有名人である可能性は、否定できないでしょう。とはいえ、日本で無名ということも少なくないとも私は思っていて、だから、上記の「信じられない」というようなコメントをする人に対しては、「アメリカ人はとかく自己中心的に考えるから……」と苦笑するだけです。彼らにすれば日本人は物事を知らないということかもしれませんが、ぶっちゃけてしまえば、我々はアメリカのそんな細かい(と、敢えて書かせていただきますが)タレントやセレブだのといったところにまで関心がないよ、ということなだけですよね。逆にアメリカ人だって、日本で活動しているタレントや有名人に特に興味はないでしょうし、それはお互い様。何しろ、自分たちの生活には、直接・間接にほぼ全くといっていいくらい関係が無いのだから。

真実がどちらであれ、とりあえず確実に言えるのは、アメリカのセレブが日本で落ち着いた時間をゆっくりと過ごせているのであれば、それは好ましいことだということです。それで日本に好印象を抱いてくれれば言うことなしですが、仮にそうでないとしても、悪印象は持たれないで済むでしょうし。何より、これはちょっと自己満足的なことかもしれませんが、そういう状況、状態である方が、こちらとしても心地が良い。東京オリンピックでのキーワードにもなっていた「おもてなし」ではないですけれども、過度になるのは却って良くないでしょうが、押しつけがましくなく、ほどよくさりげない気遣いというのは、粋で格好良いですよね。そういうように思う感覚が日本人ならではのものなのか、アメリカ人にもそういうところはあるのかは分かりませんが、そういう心配りが価値のあるものということは、通じるものがあるのではないかと思いたいです。

AIによる将棋の予想に対し、人が何ができるかを追求する、白鳥士郎の『りゅうおうのおしごと!』第19巻(SBクリエイティブ GA文庫)。裏表紙の粗筋は「歩夢にに敗れて初めての失冠を経験した八一は、一つの想いを固めていた。そして自らの意思で銀この元を訪れる。『銀子ちゃん。将棋を指そう』『将棋を?』『そう。俺が勝ったら……』その一方、天衣との激闘を制し、将棋を続けられることになったあいは、深刻なダメージから回復できずにいた。追い詰められたあいは一発逆転を狙い星雲戦の本戦に臨み……そして遂に二人の天才が相見える!『弟子をグチャグチャにすれば八一さんも本気出してくれるよね?』現実に抗う棋士たちの姿を描く将棋ラノベ、いよいよ最終盤の19巻!!」となっていて、八一の物語としては、ここで一つの完結を見る内容となっています。次の最終第20巻では、銀子とあいの物語がエンディングを迎えるのでしょう。その前に『~盤外編』の第2巻が出る予定ということですが……いずれにしても、これは、楽しみです。

餅月望の『ティアムーン帝国物語 断頭台から始まる、姫の転生逆転ストーリー 短編集』(TOブックス)は、第1巻~第9巻の特典短編などを収録したもの。メインストーリーとなる大きな物語を綴るのではなく、その狭間などで、ミーアを巡るこんなエピソードもあったんですよというのを描いたショートストーリー集であり、あとがきによれば作者も肩の力を抜いて書いたようです。それは決して中身が適当だとかつまらないということではなくて、気軽に読めるちょっとしたエピソード集だということです。それぞれのキャラの設定を深掘りするというようなものではなく、ある種、無駄話的なものが多いのですけれども、むしろそれがいい。短編集は2冊目も予定されているようなので、ちょっと楽しみです。

森岡浩之の久し振りの新規刊行物である、『プライベートな星間戦争』(星海社 星海社Fictions)を購入しました。「人間がテクノロジーの力によって『半神』に進化した近未来、天使たちは神をねらう悪魔との決戦に備えていた。新人天使エスクは天使城の指令に従い、宇宙空間に襲来する悪魔と戦うが、神の命令に言い知れぬ違和感を覚えていた――。星雲賞・SF大賞の森岡浩之、待望の新作スペースオペラ!」というのが粗筋の、これ1冊で完結するSF作品です。森岡浩之というとどうしても、『星海の戦旗』(早川書房 ハヤカワ文庫JA 現在第6巻まで刊行中)の続きはどうなっているのかということを問いただしたくなってしまうのですが、メンタルだったりアイディアだったりで書きたくても書けない状況というのもあるのは理解できなくもないので、まぁ、あれについてはもう、実際はどうであれ、早川書房に打ち切られたのだと思うことにしています。

で、今回の新作ですが、詳細は未読の人の為に書かないようにしますけれども、大きく2部構成で、遥か未来、宇宙に進出している人類が直面した「外敵との戦争」を描くものとなっています。本作は、第1部を読み始めて早々、その時代の人類が今とは色々なことが大きく異なる生命体となっていること、そしてかなり異質な社会を形成していることが淡々と提示され、そこに特段の説明もないままに物語が展開していくのですが、この部分が、描かれるストーリーにそこまでの魅力・破壊力が無いこともあって、残念ながら非常に読みにくかった。第2部まで読んでいけば、第1部のアレはそういうことかということも分かってきますし、1つの作品としてこういう構成を作った意図も分かるのですが、いかんせん、これでは、その段階まで行かずに読むのをやめてしまう人も結構出てしまうのではないかと思われます。そこを堪えて後半まで読み進めれば、結構楽しめるのですが……。ただ、ラストの事態解決については、ちょっとご都合主義的かつ強引で違和感がどうしても残ってしまいました。単巻作品としてまとめる為にもこうしたのでしょうが、物語のクロージングには失敗してしまっていると言わざるを得ないかも。

日本SF作家クラブが、ハヤカワ文庫から出したアンソロジー『地球へのSF』(早川書房 ハヤカワ文庫JA)の、後半11編を読了したので、前半の感想に続き今回は、その中から特に面白かったものをピックアップして、簡単な感想を書いていきます。今回のアンソロジーはテーマがかなり大きいものになったわけですけれど、そのせいなのかどうか、総じて、今まで一番、私にとって「当たり」と思える作品が多かった印象です。

まずは、小川一水の「持ち出し許可」。読んでいて、初代『ウルトラマン』の第33話「禁じられた言葉」を思い出してしまいました。つまり、「地球とサトル君がどうしても欲しくなった」メフェラス星人が脳裏にくっきりと浮かび上がってくるストーリーだったのです(どういうことかというのは、このアンソロジーを購入して実際に本作を読んで確かめてみてほしいところ)。ラストの一捻り部分も良かったし、さすが、小川一水。気候変動による生態系の激変と、そもそもの乱獲によって鮭が絶滅した世界で、存在しないはずの鮭を追う吉上亮の「鮭はどこへ消えた?」も、面白かったです。世界設定にやや極端なところもありますが、短編として物語をドライブさせるにはそれくらいの方がいいのでしょうし。異質な異星知性体とのコンタクトを統一テーマにした《系外進出(インフレーション)》シリーズの作者らしい1作が、春暮康一の「竜は災いに棲みつく」。特殊な生命体を描かせたら、この人のアイディアの豊富さに勝てる作家も、そうそういないかもしれません。災害防止以外の目的でも、SDGsとかカーボンフリーとかを突き詰めていくとこういう生き物を使ったアプローチも出てくるかも……?ネットでの評判も高かった1編です。個人的にこのアンソロジーで1,2を争うくらいに気に入ったのが、日高トモキチの「壺中天」。中国『後漢書』の「壺中之天」と、アレとソレとをこういう風にアレンジして繋げてきますか。オチまで含めて、これは素晴らしかったです。アンソロジーのラストを飾る円城塔の「独我地理学」は、彼にしては珍しいくらいにものすごく読みやすい1編。そして、面白い。これはもしかしたら、メルカトル図法についてアレコレ考えながら膨らませていったアイディアだったりするのでしょうか。

『COWBOY BEBOP』関係の中で、そういえばこれは買っていなかったなと思って、大爆死したと有名(?)な、Netflixの実写版のサントラ盤、『Soundtrack From The Netflix Series -Extended』を手に入れました。ドラマの方は結果が伴わなかったかもしれませんが、音楽はオリジナルのアニメ版同様に 菅野よう子 とSeatbelts が担当しており、そのクオリティーは相変わらず高いものとなっています。ドラマと関係なく、ただ1つのジャズ系のアルバムであると認識して聴く……のは少し難しいかもしれませんけれども、アニメ版の延長にある企画盤として聴く分にはまるで問題なく、少なくとも私はそういう感覚で楽しませてもらいました。凄い名盤だとまでは言いませんが、普通に良いCDです。

これも買っていなかったなと気が付いて同時に買ったのは、オーイシマサヨシと Tom-H@ck の2名によるユニット、OxT の 2ndアルバム『REUNION』。もともと発売時にはスルーしていたこのアルバムを購入するに至ったのは、そういえば 1st には『SSSS.GRIDMAN』のOP「UNION」が収録されていなかったので、その音源は手に入れておきたいなということが、一番大きな動機かもしれません。収録楽曲が少々ワンパターンなのはアレですが、基本的には気分が高揚させられるような格好良い曲が多くて、そういうところは素直に高く評価できます。「UNION」はいい曲ですしね。もし3枚目のアルバムも出たならば、その時は発売日に買ってもいいかな……?

松尾清憲のソロデビュー40周年を記念したアルバム、『Young and Innocent』を購入。あまり意味はありませんが、ちなみに、彼がバンドCINEMAのメンバーとしてデビューしたのは1980年なので、そこからカウントすれば44周年になります。松尾清憲といえば、何といってもブリティッシュポップの影響を色濃く感じさせるサウンド。そして、特徴のある、ちょっと鼻にかかったような歌声です。ひたすらポップスに特化している、ポップスに殉じているようなところのあるミュージシャンですので、毒のあるサウンド、刺激の強いサウンドを求める人には響かないかもしれませんが、そのクオリティーの高さ、楽曲の良さは、多くの人が語っているとおりです。今回の『Young and Innocent』は、何しろ「40周年」というメモリアルな区切りを迎えて制作されたものですから、おそらくかなり力を入れて作ったのだろうなと思いつつ、聴いてみたのですが、いや、これ、凄くいいですね。全12曲、約48分、定番ど真ん中のポップスをひたむきに作ってみました、という感じで、耳に、心に心地よい時間が溢れ出してきます。流行りの音楽かと言われるとちょっと違うのですけれども、海外人気に押されてではあるもののシティーポップ再評価の動きもあったわけですし、こういう良質のポップスについても、もっと話題になるようになれば嬉しいのですけれど。

| 2024年7月6日(土) 笑顔 |

日本全国のどの地域で同様の車両が走っているのかを知りませんから、どれだけ皆さんに頷いてもらえるか分からないのですけれども、電車のドアの上に、停車駅や他社路線への接続といった路線情報と、様々な動画CMを流すモニターが設置されていたりしますよね。ちょっとした豆知識クイズだったり、簡易ニュースだったりも流れるので、私も通勤中やお客様のところへの移動中等に、ちょこちょこと楽しませて(?)もらっています。その中で、JR東日本エリアのコンテンツの1つである「TRAIN TV」において今年の4月から流れている動画に出ているナビゲーター的な役割の女性がいるのですが……。その名前は「見上日彩」で、最初はどうせどこかの事務所の新人女優から何かを抜擢しているのだろうと思って見ていたのですが、端々にどこか不自然さも感じさせて、これはあるいはと調べてみたら、やはりどうやらCGで作られた実在しないキャラクターのようですね。どうりで、という感がありますが、ネットで色々な人の反応をチェックした感じ、概ね、CGやAIが随分と進歩した結果としてかなり自然な感じで本当の人間と見まごうキャラが作れるようになったんだなぁと感慨深くなっているように見えました。

それらのコメント等がどこまで「ヨイショ」なのか、多少のことに目をつぶりつつ技術の進歩に感じ入っているのか、あるいは実際に存在するタレントだと本当に思い込んでいたのか、その辺りのことはもちろん分からないのですが、私としても、これくらいのCGが作れる時代になってきたのか、という感覚は確かにありました。いわゆる「不気味の谷」は、CGをAIで動かしているレベルだと、ほぼ解消されているのかもしれない、とも。ただ、どうしても違和感が滲み出てきて仕方がない部分があったのは拭いきれない事実です。そこで、それはどこに理由があるのかなと何となく考えてみたのですが、あくまで個人的な感覚ですけれど、これは例えば「ここがおかしい」というような、明確に変な箇所がグラフィックにあるというというようなことではなさそうです。要素を追っていけば、むしろ本当の実在人物だと思ったという人がいたのも納得できるだけの完成度を誇ったモデリングだと感じます。

で、結構あれこれと考えて私が出した結論としては、違和感の元は終始「目に感情が出ていないこと」なのではないか、ということです。現状でもある程度の変化がグラフィック上は付けられていることは、否定しません。ただ、例えば笑みを浮かべるようなところに顕著なのですけれども、口角が上がって部分部分は笑顔っぽくなっているものの、決定的に目が笑っていない。だからどこか作り物めいた感がそこに出てしまって、もともとCGタレントということで整いすぎるくらいに整っている容姿なだけに、リアリティーがそこで致命的に損なわれたのではないか、と。一方で、例えばTOHOシネマズの幕間映像に出演している映画予告ナビゲーターの若手女優がどうなのかを考えると、おそらくは彼女らの緊張などもあってでしょうけれど、大体どのナビゲーターの時も笑顔を見せるシーンでは口角だけ笑っている「作りモノ」としか思えない表情を浮かべていて「何だかなぁ」と常々思っています。ならば「TRAIN TV」の見上日彩も同様だということになるのではないかと指摘される方もいらっしゃるでしょうけれど、うーん、ここは、実際にその映像を見てもらわないと伝わりづらいのかもしれないのですが、両者は、やはり根底でどこか異なっているんですよね。映画予告ナビゲーターだとタレントの緊張感がその立ち姿から見て取れるのに対し、見上日彩はあくまでその辺りはどこまでもナチュラルに見えるように仕上げられているところが、違うのかな……?まぁ、これまでの技術の進歩ぐらいからすれば、ここで私が書いているようなところも、そう遠からず修正されていくのかもしれませんけれど。

ペースは遅めですが、一応クライマックスに向けて助走する段階に入ったのかなと思われるのが、支倉凍砂の『新説 狼と香辛料 狼と羊皮紙』Ⅹ(KADOKAWA 電撃文庫)。粗筋は「エシュタットを騒がせた“薄明の枢機卿”を騙る偽物を成敗し、身に余るふたつ名を背負う覚悟を決めたコル。かたわらに並び立つ、人呼んで太陽の聖女・ミューリもどこか誇らしげな様子。公会議に向けた準備も大詰めのところ、二人の下にエーブの部下で羊の化身・イレニアが投獄されたとの報せが届く。しかも投獄先は山岳都市ウーバン、七人の選帝侯のうちの一人、傭兵王を名乗るデュランが治める要害の地。姉と慕う彼女の窮地を救わんと鼻息荒いミューリは、さっそくイレニアを助けに行こうと計画を練るが、どうやらイレニアは選帝侯お抱えの天文学者を誘拐した罪に問われていて――。」というものです。物語をもう少し早く展開させていってもとは思うものの、今巻も、公会議に向けて改革側の味方を少しでも多く獲得しようという活動をしている様を描いているわけだから、引き伸ばしているとか、無駄なエピソードを入れているとか、そういうわけではありません。エピソードの話そのものは面白かったですし、まぁ、これが『狼と羊皮紙』のペースということですよね。

書店で見かけて気になったことから購入したのが、宮内悠介の『黄色い夜』(集英社 集英社文庫)。200ページも無い、ちょっと薄めの文庫本なので、どうかなとも思ったのですが、裏表紙にあった「東アフリカにあるE国内、荒野の果てに聳え立つ螺旋状の巨大な塔には無数のカジノが存在し、上層階では国家予算規模の金が動いているという。イタリア人のピアッサと共にその塔に潜入した日本人ギャンブラーのルイは、ニセ神父やテロリストらを相手取り、頭脳戦を繰り広げて賭けに勝ち進み、国王のいる最上階を目指す。彼の真の目的は国家転覆で――。スリリングなギャンブル小説、ここに誕生!」という粗筋に大いに興味を惹かれたのです。さて、では、実際に読んでみてどうだったのかですが……面白くないわけでは無いけれども、ちょっと微妙なところもあるかな、というところです。これはおそらく単純に私の好みの問題であって、どうせこういう題材でこういう話をやるのであれば、もっと長く、さらにエンターテインメントに振ったような感じが好きだという、そういうことなのだろうと思います。ただ、だからといってこの物語がつまらないのかというとそんなことではなくて、キャラ配置とか展開とかテーマとか、そういうところを見るとかなりツボであるともいえ、それだけに、「もうちょっとこういう感じであれば、もっと好きになるのに」という部分がいかにも残念だったと、そういうことになるのでしょう。宮内悠介の作品はそういうところに個人的な当たり外れがあるような印象がありますが、当たった時の楽しさ面白さも大きいので、これからもタイミングをみつつ色々と読んでいくつもりです。

餅月望の『ティアムーン帝国物語 断頭台から始まる、姫の転生逆転ストーリー』第13~15巻(TOブックス)を読了。第15巻から始まる第7部は、「輝け!黄金の海月の灯台」というサブタイトル。裏表紙の粗筋は「『弟に……ハンネスに会わせて……』パティに泣かれて、ミーアは腹をくくった。過去を変えるためには。行方不明の彼女の弟(大叔父)を捜し出すしかない。かくして乗り込んだのは、呪われしクラウジウス家。そこは、時の皇帝を堕落させるためにパティが蛇の教えを受けた“檻”だった。取り潰された家には、もはや手がかりはないと思われたが、書棚から穴の開いた奇妙な紙が見つかって……?血縁の秘密が明かされる夏休み大終盤、謎が謎を呼ぶ、“人捜し”が始まる!『万事、探偵(わたくし)に任せなさい!』過去も未来も変えていく、元ポンコツ姫の、歴史改変ファンタジー第15巻!」というのが裏表紙の粗筋で、いよいよパティ絡みの問題に決着を付けようかという展開が始まるのかな、という感じ。本作の歴史改変に対するスタンスは、タイムパラドックスの点を少し強引に突破していますが、物語として面白いし、これはファンタジーであってSFや、ましてや科学書ではないのだから、これはこれで良し、でしょう。ちょっとも気にならないと言えば嘘になりますが、突っ込みを入れるのはヤボなだけです。敵役である「混沌の蛇」は組織的な実態がほとんど無いということのようだから、物語の最終的な決着をどういう風に持っていくのか、完結まではまだまだありそうですが、そこが少し気になってきた感じです。

第1巻から大体1年後の発売となった、理不尽な孫の手の『無職転生 ~蛇足編~』第2巻(KADOKAWA MFブックス)。スピンオフのサブストーリー集である、この「蛇足編」。今回はどのようなエピソードが収録されていたのかというのは、裏表紙の粗筋に「ビヘイリル王国での決戦の末、勝利したルーデウス・グレイラット。彼と彼を取り巻く人々のその後を描く物語集『蛇足編』。シリーズ第二弾は、自動人形の制作とそのトラブルを語る『オートマタを作ろう!』、家族との思い出をつくるために企画した旅の様子を描く『ミリス旅行記』、エリス、アレク、オルステッドと共に当代の剣神ジノ・ブリッツを訪ねる顛末『剣の聖地に住まう神』に加え、ルーデウスの子供たちの日常を描く書き下ろし短編『グレイラットの子供たち』の四編を収録。決戦の後にも人生は続く――。その先にルーデウスは何を思い、何を為すのか……。人生やり直し型転生ファンタジー、本編のその後を紡ぐ物語集、第二弾!」とある通り。本編を最後まで読んだ人へのご褒美的なところもあるので、いきなりここから読みだしても(まぁ、そんな人はいないでしょうが)内容が分からないでしょうが、逆に、本編をしっかりと読み込んできている人とっては極上の娯楽です。ネット上で公開されているスピンオフの量からすると、この「蛇足編」はあと1冊で完結となるのでしょうが、それまでたっぷりと楽しませてもらおうと思っています。

『小説 夜のクラゲは泳げない』第2巻(小学館 ガガガ文庫)は、シリーズ構成と脚本を担当した屋久ユウキの手による、アニメの第5話~第8話のノベライズ。「新しいMVが思いもよらない方向でバズり、困惑を隠せないまひるたち。だが、それをきっかけに『JELEE』のSNSフォロワーは一気に増えていた。爆発的に増えたコメントの中で、まひるはイラストに対する辛辣な意見を見つけてしまう。特別な才能を持つメンバーの中で、自分だけが普通なのではないか――。落ち込むまひるへ追い打ちをかけるかのように、人気イラストレーターが描いた『JELEEちゃん』のファンアートが公開されるのだった。TVアニメ『夜のクラゲは泳げない』のノベライズ、第二弾!」というのがその粗筋で、当たり前だと言われるかもしれませんけれども、基本的にアニメのストーリーをなぞるように物語は進んでいきます。とはいえ、映像と文章とでは表現が異なって当然であり、同じシチュエーションに物語を導くとしてもその過程が変わるというのは、これはむしろ普通のことだとも言えるでしょう。今回の4話分は、クライマックスに向けての仕込みと繋ぎのパートと評することもできるのでしょうが、改めてこうやって文章になったものを読んで強烈に感じたのが、この作品、話数を重ねるごとに進捗していく作中時間のペースが、かなり早いですよね。アニメ中でもそこに触れたセリフはあったものの当時はそこまで気になってなかったのですが、ちょっとびっくりしました。

「ダンジョン編」のエピローグを描く、おがきちか の『Landreaall』第42巻(一迅社 ZERO-SUM COMICS)。第43巻以降の展開への仕込みもされているようですが、ともあれ、長かった「ダンジョン編」はこれにて完全完結したと見ていいのでしょう。すっかり長期連載となって、むしろこの物語に終わりなどあるのかというような感も出てきている本作(あるいは、クレッサールの辺りが終わらせるにはいいタイミングだったかもしれません)。こうなると、主人公であるDXが戴冠することになるか、あるいは王にはならずディアと一緒に故郷であるエカリープに戻るのか、それが物語のエンディングになるのでしょうけれど、どちらのパターンにしても、それが実現するのはまだまだ先かなぁ。巻数が多いことと、コミックスは紙の本じゃないと、という人には、これから第1巻から揃えていくにはなかなか難しさがありそうというのがネックなのですが、かなり面白い作品で、お勧めです。

吉田聡の『湘南爆走族』等、懐かしのマンガ、アニメの小ネタも盛り込まれていた、野上武志の『はるかリセット』第16巻(秋田書店 チャンピオンREDコミックス)。今回は出雲旅行の辺りが個人的にツボで、私も数年前に出雲に行った際に、出雲大社からさらに車を走らせて日見碕神社や日見碕灯台まで足を延ばして、その風景に感激を覚えたものだなぁと思いだしてしみじみとしてしまいました。もしも出雲や松江に行くことがありましたら、是非、レンタカーを借りて島根半島をあちこち巡ってみることをお勧めいたします。一畑電車に乗ってのんびりと観光をするのも、悪くないかもしれませんが、それだと半島の先にはタクシーやバスで何とかするしかない、のかも。それでも、行く価値のある場所だと、私は思います。

| 2024年6月29日(土) 春と夏と秋と冬 |

6月の最終更新ですので、いつものように Top写真 を更新しました。特にこれといった理由があるわけでは無いのですけれども、何となく、今年の7月~9月はきっちりと夏っぽい写真にしようと思っていて、今回はその第1段になります。某県某所の国道の脇から全国的にも有名な某山を眺めた景色になるのですが、まぁ、詳細は来月に次の Top写真 に更新した後に、いつものように「あーかいぶ」掲載ページの中で書こうかと思っています。ここのところ毎年やってくる「どうしてもやらなければいけない用事が無い限りは外出を控えるべき、命の危険もある酷暑」という殺人的なまでの暑さや、何かとわずらわしい蚊のようなものがなければ、夏は好きな季節です。ちょっと前には「花粉症が無ければ春は好き」と書いたような気もするので、つまり私はどんな季節であっても不満を抱いていて、その一方でその季節を好きか嫌いかでいえば、基本的にはどの季節も好きだ、ということになるのでしょうか?

ならば、残る2つの季節、秋と冬はどうなるでしょう。同じようなフレーズで定義することができるでしょうか。ちょっと考えてみましょう。冬は、空気が澄んでいて遠くの山だったり冠雪した富士山を眺めていると楽しく、また、鍋の美味しい季節ですけれど、ちょっと強引ですが、個人的に寒いのはあまり得意ではないという欠点があります。そして秋は、そうですね、実りの秋、食欲の秋と言われる季節ですし、美味しいものが食べられるのは非常に嬉しいし、楽しいことです。一方で、秋の嫌なところというと、食べ過ぎて太ってしまう……というのはギャグにもならないので置いておくとして、台風……は夏から来たりしますし、うーん、特に欠点は無いかも。ああ、道に落ちて潰れた銀杏の臭さがありますが、高校時代の通学路には銀杏のなる雌イチョウがあったものの、今の生活圏にはそれは存在しないし、これもちょっと無理やり感があります。ということは、私が若干の苦手意識もあるのは、春と夏、ということになる、のかな。まぁ、最近の夏は殺人的なその暑さゆえに蚊も活動をしなくて、少し暑さの和らいだ秋口になってから活発に飛び回るというようなことになったりもしているのかもと思うこともあるのですけれど。

ところで、コトの真偽はひとまずさておいて、日本は「四季のある国」であるというのが1つの売りというか、アイデンティティーみたいになっているところがあるわけです。折々の景色、自然の美しい瑞穂の国というわけですが、気候変動等によりそれが崩壊しつつある昨今、せめてこの「ぱんたれい」の Top写真 で、いわゆる「夏らしい夏」の画像を掲載しておくことには、意味があったりする、のかも。ならば、「秋らしい秋」や「冬らしい冬」、「春らしい春」の画像も、ということになりますが、秋や春については、既に何枚か掲載しているかな、と思っています。具体的には、紅葉だったり桜の花だったりですね。冬は……冠雪した富士山はよく使っていますが、あれは早春でも見られるから、必ずしも冬の写真とは言い切れません。一応、雪景色を使用したことはあるから、皆無というわけではありませんけれども、もうちょっと、ここは充実させてもいいのかもしれません。今後の課題ですね。

3月の新刊として書店で見かけてからずっと気になっていた、東崎惟子(あがりざきゆいこ)の『少女星間漂流記』(KADOKAWA 電撃文庫)。どうやら来月には第2巻が出るらしいので、今のうちにと急ぎ読んでみました。「ふたりぼっち。安住の星を探し求めて宇宙旅行! 『次こそは住める星だといいな』 馬車が銀河を駆けている。馬車を模した宇宙船が。乗っているのは、この風変わりな宇宙船を作った科学者・リドリーと、相棒の内気な少女・ワタリ。環境汚染で住めなくなった地球を後にして、二人は馬車を走らせる。目指すは、地球に代わる安住の星! けれど、二人が訪れるのはどれも風変わりな星ばかり……。死人を生き返られることができるという神のいる星、運が良い人間ほど偉いとされる星、無数の図書館からなる星……変わった星々に、少女たちは翻弄されながらも強く生き延び、楽しみ、そしてまた別の星へ。 二人は今日も、広い宇宙を旅している。」というのが裏表紙の粗筋で、内容はここにある通り、つまりは短編を積み重ねていくロードムービー的な作品になります。ウェブサイト上で、会社員や学生が通勤・通学時間にサクッと読めるものを掲載するということから、1話1万時以下という制約の下で書かれたそうです。その為、全300ページ程のボリュームで、全15編が収録されるという構成になっています。それぞれ、例えば「神の星」「運の星」「愛の星」「焔の星」など、漢字一文字で「〇の星」というサブタイトルが付されています。そしてそのサブタイトルに即した特徴を持つ星にリドリーとワタリが訪問しては、そこに移民として定住することは断念し、次の星に向かうという流れになります。個々の星で起きるのは様々な出来事であり、それは比較的穏やかなものから、命の危険があるようなものまで幅は広いのですが、全体的に寓話的なものが多いのが特徴でしょう。まぁ、この手のロードムービー的作品は、えてして寓話的なものなので、そんなに珍しいことでもないのですけれども、各エピソードの短さがある分、寓話性は高まっているかな、と思います。漢字1文字縛りを続けるかどうかというのはあるでしょうが、任意の言葉をタイトルに選び、そこから連想されることでストーリーを作っていけば、なる程、まだまだシリーズ化して続けていくことはできそうです。

全世界の潤巳るなファンが(何人くらい該当者がいるのかは分かりませんが)歓喜の踊りを踊るであろう、宮沢伊織の『裏世界ピクニック9 第四種たちの夏休み』(早川書房 ハヤカワ文庫SF)。裏表紙の粗筋は「恋愛というのは本当につまらないと思う――仁科鳥子と2人だけの特別な関係になった空魚。けれど知人にもいったい何をどうやって伝えたらいいのかと葛藤の日々。そんななかでも裏世界を解明するための探検と研究は進んでいく。大学の夏休み、空魚たちはDS研の依頼で、〈山の牧場〉を使った民間軍事会社の対裏世界用の訓練に協力することに。そこにはあの潤巳るなも参加するらしく――?怪異サバイバル、新展開の第9巻」となっているのですが、この巻では空魚にとって「恋愛」とはどういうものだったのかが語られて、かなり興味深かったです。また、表紙のイラストにもなっている〈山の牧場〉でのキャンプが実に楽しめます。これは、ここから先第10巻以降、潤巳るな がセミレギュラー、あるいはほぼレギュラーになるくらいの勢いで話に絡んできたりするのでしょうか。それはそれで、結構面白そうかも。

餅月望の『ティアムーン帝国物語 断頭台から始まる、姫の転生逆転ストーリー』第10~12巻(TOブックス)を読了。この第12巻から、物語は第5部に突入します。「元わがまま姫ミーアは、ベルと現れた謎の少女・パトリシアの扱いに頭を悩ませていた。無機質な表情を浮かべる彼女は、どうやら天敵『渾沌の蛇』の教えを受けているらしい。セントノエル学園においては、悪事に手を染める者と見なされても仕方ない。そこで、思いついたのは『蛇の教育だと言いながら、こっそりと淑女に育てる』先方!最後の一滴までシチューを堪能させたり、キノコ狩りへと連れ出したり、恋のコツ(?)を伝授したり――我流の教育論で少しずつ、その笑顔を取り戻してゆく。だがその矢先“銀の祭具”盗難の疑惑が持ち上がり……?『パティはそんなことしませんわ!(たぶん!)』周囲に流されまくりの海月姫が挑む、大人気歴史改変ファンタジー第12巻!第五部『皇女の休日』開幕!」というのが、その第12巻の裏表紙の粗筋。物語の本筋は、ミーアの勢力と「混沌の蛇」との対決にあるのでしょうけれども、そこはゆっくりというか、やんわりと進んでいる感じで、何となくのんびりまったりした物語だという印象があります。一方で、メイン部分のストーリーを追う限りは、結構色々とシリアスな事件も起きたりしているのものの、あくまでほんわか印で読ませるのが、本作の良いところ。

続きが出ないかなと思っていたので、この発売はちょっと嬉しかった(と言いつつ、発売から3ヶ月経って読んでいる辺りアレですが)、和ヶ原聡司の『飯楽園―メシトピア―Ⅱ 憂食ガバメント』(KADOKAWA 電撃文庫)。「不健康な人間を社会から隔離・抹消する《メシトピア》計画。横須賀浄化作戦の阻止と引き換えに囚われの身となった矢坂弥登。アディクターたちを厳格に取り締まる元食糧国防隊員、そして元長官の一人娘。この国に彼女の味方をする者はもはや誰もいなかった。 必ず戻る、そう約束した彼女のため。少年・ニッシンが向かった先は食糧国防隊のもとで……。 食と自由を巡るメシ×ディストピア、果たしてどうなる?」というのが今回の粗筋で、1冊丸々を使って弥登を救い出す過程を描くという造りになっています。今回は食糧安全維持法の内包する問題、いかにして「安全な」食材の供給を保つのかというところにスポットを当てて、体制に潜む闇を描き出す物語なのですが、それである意味大団円のようなラストを迎えているので、これは、ここから続きは出せるかな……?一応、第3巻の題材になりそうなネタを最後には振ってはいるのですけれども、それは物語の余韻として、ここで終わっておくのが実は締めくくりとしては綺麗でまとまったものになるのかもしれません。とはいえ、もしも3冊目が出たら、それも必ず買って読んでしまうのでしょうけれど(私の勝手な予想を上回る傑作を読ませてくれるかもしれませんしね)。

全体的に悪くは無いし、実際、歌も上手いとは思うのですけれども、曲調が今一つワンパターンに感じられるなぁと思っていて、かつ、カバーアルバムでもあることから、昨年12月の発売ながら購入を今まで見送っていた、Ado の『Ado の歌ってみたアルバム』を購入したのは、ちょっとそういう気分になったからなのですが、いざ実際に聴いてみると、やはり Ado の作る音楽は、悪くはないんですよね……。とは言いながらも、購入前の予想取り、元曲を知っているものついてはどうしてもそちらのイメージが強くて、Ado のバージョンはそれを超えられていないと、私としては感じてしまいました。これはオリジナルが好きだったから故の止むを得ない事態であり、Ado が悪いわけではもちろんありません。そんなわけで、買ってはみたし、いい感じの曲もあったけれども、それでも残念ながらアルバムとしては少し微妙な感じだったな、というのが正直な感想です。続けて2ndアルバムも買うかどうかは、現時点ではまだ検討中。

2024年春クールに放送されていた、作品の物語に連動させ、作中に登場するバンド、トゲナシトゲアリを実際に結成してそのメンバーに声優もやらせるという、最近はそんなに珍しくも無くなった感のある企画モノアニメ、『ガールズバンドクライ』。OPがちょっと興味を惹かれる楽曲だったのもあって、アニメ開始までのシングルを収録したアルバム『棘アリ』とOP・EDのシングル『雑踏、僕らの街』と『誰にもなれない私だから』を購入しました。メンバー5人はオーディションで選ばれたということですが、この音源の演奏をこのメンバーが本当に演奏しているのか、往々にしてアルバム音源は腕のあるスタジオミュージシャンが担当していて、ライブでも半ば口パクみたいな感じで処理しているという形も多いような気が(きちんと調べたわけではない、半ば言いがかりみたいな話ですけれど)していますが、これについては楽器の技術があるメンバーをきちんと集めたというようなインタビューを読んだので、本人たちが演奏していると考えてしまってもいい……のかな?

ともあれ、このトゲナシトゲアリにおいて最大のキモというか、よくぞ彼女を発掘したと思ったのが、ボーカルです。この声、この歌い方、これはかなりの見つけものなのではないでしょうか。非常にテンポの速い楽曲に自分の現状や社会に対する漠然とした不満・ルサンチマンをぶつけるような歌詞というの組み合わせは、非常に焦燥感や疾走感に満ちていて、音楽として1つの味のあるスタイルとなっていて、なかなか良かったです。で、このバンドのある意味キモとなるところは、このいかにも青年の主張的な音楽世界は自身が作詞作曲をしたものではなくて制作側から与えられた楽曲であるところです。つまり、バンドメンバー自身の内側から抑えきれずにどうしようもなく湧き上がってきたものではなくて、この世界観は全て作られたもの、虚構の代物であるわけですね。それが「悪い」と言いたいのではなくて、これはそういう企画モノのバンドなのだよ、ということを承知のうえで、そこを楽しむものだと私は捉えています。

これを「聴く」に掲載するにあたっては、「サントラ」等の枠に入れるか、それとも普通のバンドと同じように邦楽の「タ行」に入れるか、実は結構迷いました。アニメは認知を得るための1つのきっかけで、あくまで今後もバンドとして活動を続けるのだろうということを信じて、一応、現時点では後者を選択させていただいています。これが正しかったのかどうかは……まぁ、いずれ分かるでしょう。

また、ここ最近のアルバムはちょっとイマイチだったし、ジャケットや収録曲のタイトルからは、あまり期待できないかなと思って購入を保留にしていたもう1枚であり、Adoを買うのであればこれも、と購入することにしたのが、NOKKO の『土器土器』。そんな風に、「ついで」以外の何物でもなく手に入れたものになるのですけれども、これが嬉しい誤算で、かなり素晴らしいアルバムになっていました。そうです、NOKKO にはこういう曲をやってほしかったんですよ。歌詞が生活感の強い肩の力の抜けたものになっていますが、川村結花と屋敷郷太との3人で作り上げたというサウンドが、かなりツボ。オフィシャルには「ムードロック」と呼称しているようですけれども、ふむ、なる程……?まぁ、名称はどうでもいいんですよ、肝心なのは中身ですから。それがこれだけ良ければ、もう文句はありません。

| 2024年6月22日(土) そんなに急いで何処へ行く |

確か5月のGW辺りのことだったと記憶しているのですが、電車遅延の理由として、満員電車にむりやり乗客が乗り込もうとしてドアがいつまでたっても閉まらない動画をネットで観ました。例えばそれが、1時間に1~2本しか運航されていないような路線であれば、話は分からないでも無いんですよ。それに乗り遅れてしまったら、確実に職場や学校に遅刻してしまうわけですから、それはまぁ、必死にもなるというものだろう、と。もっとも、そういう地域だと通学はともかく、通勤には自家用車を使いそうですが。それでまだ免許も自分の車も持っていない中高生が、自宅の最寄駅までは親に送ってもらったりしつつ、そこから学校まで電車通学するというのは、普通にある話ですよね。自転車で通える場所であれば、自転車を使うということもあるでしょうけれど、そんな都合のいい学校にうまいこと進学できないケースは普通に多そうだなと思います。この辺り、私が首都圏に住んでいたせいで、電車の時間に困るということがほとんどなかったから実体験の裏付けには乏しいのですけれども、大学に進学して同期の友人らに聞いたところでは、地方都市ではそれが普通、通常状態ということで、そこに格差が存在するのは否めません。

とはいえ、今回はそういう都会と地方との諸々の格差について書くことが主眼ではありません。なので話を元に戻させていただきますが、既にすし詰め状態でどうしようもない電車内に無理やりにでも乗り込もうとすることは、その電車の発車を遅らせ、ダイヤ通りの運行を妨げ、遅延を生み出すことに繋がります。で、今回の動画で一番問題なのは、その、無理にでも乗ろうとしている電車が、そのデザイン等から考えて明らかにJR東日本の山手線であることです。ここは動画のコメント欄その他でも散々指摘され、非難されていることですが、山手線は、特に動画のようなラッシュアワーであれば、5分も待たないくらいで次の電車がすぐにやってくるくらいの超過密ダイヤで運行されているのだから、何も慌てて無理やり乗らずともいいわけです(これは特に首都圏では、東京メトロの銀座線や丸ノ内線、朝の出勤・通学時間帯のJR東日本中央快速線上りその他、複数の路線でも同様です)。それを、目の前の電車に乗れなかったら最後だというかのような、強迫観念に囚われているかのような行為にでるのは、果たして、是が非でもソレに乗らなければならない何らかの動機を抱いているというしごくもっともな理由によるものなのか、それとも、特に確たる理由も無いのか。

これは、前者だったら「それなら仕方がないね」と許されるというような話でもないし、後者だったら前者である場合よりもさらに強く断罪されるというわけでもないのですが、せめて何かもっともらしい理由付けがあれば、少しは理解ができるような気がしないでもないという、ただそれだけのことです。あの動画の撮影されたのが、話題になりだしたちょっと前の今年4月くらいだとして、あの女性がこの3月に進学や就職で地方から上京してきた身であり、それまでの感覚が抜けきれておらず、電車というのは1本乗り逃してしまうと致命傷だという潜在的認識の赴くままに反射的にやってしまった行動だったら……?実際には、友人らしき女性がドアが閉まりかけて閉まれない状況の中、グイグイと車内に押し込もうとする姿が映っていたのだから、そちらの線もあまり考えにくいかもしれませんけれど。もちろん個々の事情が分からない以上、この画像だけで断罪してしまうのは、それはそれでやり過ぎだろうとは思うのですが、やむを得ない流れでこうなっているとして、それでも少なくとも自分の(自分たちの)行為がどれだけ広く迷惑を及ぼすものなのかについて自覚的であってほしいなと思ってしまう私のこの感覚、今の時代はむしろ古臭くて時代遅れだったりするのかな。

高校卒業後の進路問題が題材となってきた、猿渡かざみ の『塩対応の佐藤さんが俺にだけ甘い』第9巻(小学館 ガガガ文庫)の粗筋は、「姫茴さんのふとした投稿がバズった結果、『cafe tutuji』が突然の連日大繁盛!『cafe tutuji』宣伝担当の押尾君にとっては嬉しい悲鳴だったが……しかし。『――颯太君、学年末テストの勉強してる?』その一言が、押尾君を凍らせる。『もちろんしてるに決まってるじゃん』焦りから佐藤さんに大ウソを吐いた押尾君(※勉強はやっていません)は、佐藤さんが純真な目で提案するドキドキおうち勉強会を、そして迫りくる学年末テストを無事乗り越えられるのか?糖度120%の甘々青春ラブコメ、イチャラブ偏差値も120オーバー!!」というもの。ここにもあるように基調としての甘ったるさはいつもどおりのベタベタさなのですが、今回はそこにシリアスさが入ってきた……はずなのですけれど、実際にはその重さが(良い意味で)ほぼ全くと言っていいくらいに感じられません。まぁ、本作はこうやってあくまで軽めに、そしてラブコメとしてはひたすら甘く展開してこそ、ですので、そこに文句はありません。それなりに長いシリーズになってきていますから、目先を変えるような巻があってもいいような気もしないでもありませんが、でも、これはこれで、悪くはありませんしね。

持崎湯葉の『恋人以上のことを、彼女じゃない君と。』終(小学館 ガガガ文庫)は、大人の微妙な交際の心模様を描いてきた作品の、最終巻。「『ごめん――ちょっと、考えさせて』二度目の告白をした、あの日からしばらく。冬は未だに糸と連絡が取れておらず、落ち着きのない日々を過ごしていた。通知が来るたびに、もしかしてと思ってスマホを見ては、落ち込む。そんな不毛を繰り返していると、突然糸からメッセージが届いた。『このたび私、皆瀬糸主宰リアル謎解きゲーム「糸ちゃんの挑戦状」を開催いたします。』謎を解いていくうちに、明かされる糸の真意。そして冬は、今まで見つめてこなかった、本当の “皆瀬糸” と向き合うことになる――。社会から逃げ続けた二人の物語、ここに完結。」というのが裏表紙の粗筋なのですが、今回はもう、作中で主人公の友人が言った次のセリフにつきます。つまり、「お前って『誰かのため』とかキレーな大義名分を使って、実は独りよがりな行動する時あるからな!」です。就職を迎えて分かれてしまった2人が、何の衝突も無く上手く行くわけがない……それも、家族環境に問題があったことでメンタル部分の傷を負っている2人が。恋愛絡みでは無いのですが私も過去に、他者の為と思った言動が結局は自分自身が可愛かっただけ、自己保身だけだったと後から気が付くという経験をしたことがありますので、この展開は、かなり刺さりました。いい作品です。全4巻とお手頃サイズなので、興味のある人は、是非。

餅月望の『ティアムーン帝国物語 断頭台から始まる、姫の転生逆転ストーリー』第8,9巻(TOブックス)を読了。「戦装束(形見のドレス)に身を包み、元わがまま姫ミーアは舞踏会の扉を開いた。変化した皇女伝によれば、今夜、第一王子シオンは弟エシャールに毒殺される。兄と弟のどちらが命を落としても、未来は破滅へと向かうだろう。思いついたのは、『シオンをダンスに誘って、何も口にする隙を与えない』作戦!だがその夜会には、反女帝派による、とある企みが隠されていて……?『たったひとりの、兄弟ですのよ!』正義と公正を背負う兄と劣等感に悩む幼い弟。大国の王子たちが進む未来の前に、帝国の叡智(?)が今立ち塞がる!元ポンコツ姫が未来に挑む、歴史改変ファンタジー第9巻!」というのが第9巻の裏表紙にある粗筋ですが、このシリーズ、先週にも書いたように決まったパターンを繰り返している傾向があるので、ここに書かれている固有名詞を置き換えればどの巻にも対応できてしまいそうだったりもします。それでも毎回、面白いなぁと読ませてくれるのは、それだけ物語が生き生きと転がっていっているからなんだろうなと、今回の2冊を読んでいて思いました。とはいえ、パターン化されているのは悪く考えれば「飽き」と表裏一体なわけで、本作がいつまでこの感じで続けられるのか、読者を退屈させずに行けるのか、そこも興味深いと言えなくもないかなぁ。ちょっと意地の悪い読み方になってしまいますけれど。

私がシリーズを読みだしたのは2012年の末のことで、その時点では3冊目である『秋季限定栗きんとん事件』上下巻(東京創元社 創元推理文庫 2009年発売)が最新刊だった、米澤穂信の「小市民シリーズ」。その後、2020年に11年ぶりの新刊として短編集の『巴里マカロンの謎』(同社 同文庫)が出たものの、春夏秋冬の最後を飾る完結編はなかなか刊行されませんでした。それが、この4月にとうとう、『冬季限定ボンボンショコラ事件』(同社 同文庫)として発売されました。待望の、と言っていいであろうこの作品の裏表紙の粗筋は、「小市民を志す小鳩君はある日轢き逃げに遭い、病院に搬送された。目を覚ました彼は、朦朧としながら自分が右足の骨を折っていることを聞かされる。翌日、手術後に警察の聴取を受け、昏々と眠る小鳩君の枕元には、同じく小市民を志す小佐内さんからの『犯人をゆるさない』というメッセージが残されていた。小佐内さんは、どうやら犯人探しをしているらしい……。冬の巻ついに刊行。」というもの。

それがその読者にとって良い方向であれ悪い方向であれ、10年以上という年月があれば、文体や作風に変化が出てきてもおかしくありません。それが故に「これは私が好きだったあの作品ではない」と感じるようになってしまう可能性もあるので、本作を読み始める時はちょっとおっかなびっくりというところもありました。まぁ、幸いなことにそれは杞憂に終わっているのですけれど。肝心の中身についてはネタバレ防止もあるのであまり触れようとは思っていないのですが、学園を舞台にした日常の謎系ミステリーで時々登場する、謎解きをすることに自己実現をかけているような探偵役に対するチクリとした描写が、特にティーンエイジャー男子の肥大した自意識に色々と心当たりのある身に響いたこととか、ラストの余韻も含め、これは、かなり良かったです。『秋季限定~』のアレを、こういう風に受けてきますか。ちょっとおこがましい言いざまではありますが、さすが米澤穂信、と書かせていただきます。

日本SF作家クラブが、ハヤカワ文庫から出したアンソロジー4冊目の『地球へのSF』(早川書房 ハヤカワ文庫JA)を読んでいます。「地球のSF」ではなく「地球へのSF」というところが重要ポイントになるのかなと思う、このアンソロジーの収録作は巻頭の大澤博隆会長によるまえがきを除けば22編。今回は、まずその前半を読んだ段階の感想として、特に気に入った数編を紹介したいと思います。

関元聡の「ワタリガラスの墓標」は、温暖化による地球環境の激変が進捗した世界で、南極の国連基地でエンジニアをしている主人公が、生物学者のリンとの交流で知ることになる、ある神話の物語。情景が浮かぶような詩的な作品で、いい感じです。津久井五月の「クレオータ 時間軸上に拡張された保存則」は、温暖化により貯めこまれた熱をどう排出させるのか、物理学者と気候学者が発表した斬新な解決策と、その顛末を描く作品で、それってアリなのかと思わされましたが、そういう発想の面白さというのが、SFのだいご味ですよね。地球環境を再び人間が過ごしやすいものに作り替える為の技術、そしてAIを巡る物語の、八島游舷の「テラリフォーミング」。こちらで提示された解決策そのものはそこまで斬新ではなかったけれども、それ以外の部分が私の好み的に結構ツボにはまりました。これは、㈱デンソー先端技術研究所で行ったSFプロトタイピングのワークショップで出たアイディアを基に書かれたのだとか。未来シミュレーションを行っているゲームが意外な方向に向かう柴田勝家の「一万年後のお楽しみ」は、いかにもこの作者らしい題材で、ちょっと皮肉の利いた展開も面白かったです。櫻木みわ の「誕生日(アニヴェルセル)」は、読んでいてどことなくおとぎ話的な感覚を覚えたのですが、内容的には結構シビアな話。そのシビアさも含めとファンタジックなところとのバランスがかなり好みな感じになっていました。

と、ここまで、前半の11編を読んだ段階での感想を書いてきましたが、ここに挙げたもの以外にも結構面白い作品が多かったですし、このアンソロジーは、かなりクオリティーが高いです。これから読む後半も、非常に楽しみになってきました。

序盤数冊の微妙さが払拭された感のある、荒川弘の『黄泉のツガイ』第7巻(スクウェア・エニックス ガンガンコミックス)。ただ、前巻の感想でも書いたように、今の刊行ペースで読んでいると、どうしてもそこまでの話の流れや細かいところの記憶があいまいになったりもするので、この作品については、複数巻を積読状態で貯めておいて、3冊~5冊くらいをまとめ読みした方が、より作品を楽しめることができるのかもしれません。それだけの間、連載が続いてくれるのかという懸念も第5巻くらいまではありましたけれども、どうやらそれはもう心配をしなくて大丈夫なくらいの人気を獲得しているようですし……。

建築テーマのマンガで、何気に人気も出てきているらしい、鬼ノ仁の『一級建築士 矩子の設計思考』第3巻(日本文芸社 NIHCICBUN COMICS)。いわゆる「お仕事モノ」の1つということになりますが、作者自身が一級建築士・1級建築施工管理技士なだけあって、内容的に専門性が非常に高く、ある種、結構マニアックなマンガになっていると言っていいでしょう。では建築、設計、施工管理といったようなことに興味が無いと楽しめないかというと……そうですね、興味が皆無な状態ではさすがに難しいかもしれませんけれども、少しの知識とある程度の興味があれば、しっかりと楽しめる作品になっているのではないかと私は思っています。実際、一級建築士の友人がいるものの、設計や施工管理についてはズブの素人で大した知識も持っていない私が普通に楽しめているのですから。結構淡々としたテイストの作品なので、ドラマティックさ等を求めらえると厳しいものがありますけれど、私のお気に入りのマンガの1つです。

予告通りに最終巻となった、志村貴子の『淡島百景』第5巻(太田出版)。本作が宝塚音楽学校と宝塚歌劇団をモデルにしたマンガであることは、これまでにもこの「雑記」で書いてきたことです。で、宝塚といえば、どうしたって昨年に発覚した例の事件を想起しないわけにはいかないのですが、この第5巻は、かなり攻めた内容となっています。あとがきによれば、結構前から、この『淡島百景』のラストエピソードは音楽学校内でのイジメ問題で行こうと決めていたらしいのですが、そうこうしているうちに現実で大変な事件が発覚してしまいました。それで、志村貴子も思うところはあったようなのですが、それでも、この作品はこの形で締めくくらなければならない、という思いは変わらなかった。だから、このラスト。もともと結構思いエピソードもある作品でしたけれど、そんなわけで、なかなかシビアな読後感となった全5冊、心地よいエンディングとはなりませんでしたが、その分、良い作品になったのではないかと感じました。

| 2024年6月15日(土) 終の棲家 その2 |

賃貸生活を高齢になるまで続けていて、何らかの事情でその家から出なければならなくなってしまい。しかし次の住まいをなかなか見つけられない、不動産会社が相手をしてくれず、内覧すらもできないという事例が出てきているというニュースのことを、前回の「雑記」では書きました。住むところに困っている高齢者の皆様には酷な話ではありますが、貸す側の事情も考えれば、このような動きが出るようになってしまうのは、それはそれで理解できます。で、そういう事態になることを回避するには、ある程度の年齢になったら賃貸住まいをやめて戸建てなりマンションなりを購入して持ち家を有するようになればいいのか、ということになるわけですが……。そこで即金で購入できるような財力があるならばそもそも賃貸物件が見つからなくて困るというようなことにはなっていないだろうから、ローンを組むことが前提とならざるを得ないものの、そもそもニュースになったような高齢者は年齢的にも今から住宅ローンを組んで持ち家を購入するということはできない(金融機関が応じない)だろうという問題があります。つまり、持ち家を買うことも現実には不可能で、さりとて生活困窮者用の施設にもいい話は聞かないし、これはもう、ほぼ詰んでしまっている状態だと言えるでしょう。そういう高齢者を顧客にする家賃等の保証会社も世の中にはありそうですけれど、その料金・手数料はほぼ間違いなく、安くは無いでしょうし。

当然、そういう高齢者に対してどうすべきかは、まず第一に政治の問題です。一応、私なりの提言をしようと思えば多少は言えることもあるものの、(どこかのタイミングでこの「雑記」に書くかもしれませんが)それは今回の本題ではありません。あけすけに言ってしまえば、今現在苦悩の中にある人にはちょっと申し訳ないながら、他人のことを心配するのも大事だけれども、それよりもまず自分とその周囲のこと、というわけです。つまり、上記の話は私の世代にとっても他人事では無く、真剣に対応を考えなければならないのが明らかなれど、私と同年齢あるいは少し下の世代は、いわゆる「氷河期世代」に該当して、正社員になれないまま不安定かつ低額な収入での生活を余儀なくされていたりして、高齢者の例ではないですが、実際にはローンを組んでの住宅購入は限りなく困難と言わざるを得ないというのが実際のところだということを、まず認識しなければならない。この段落の最初に、これは第一義的には政治マターであることを書きましたが、一方で昔から「氷河期世代」はあらゆるところで政策的に切り捨てられてきていますから、おそらく、そう遠くない未来により深刻化した形で到来するであろう高齢者の住居問題でも、ロクな対応はしてもらえないだろう、何ならまたしても切り捨てられる可能性だって否定できないということを予想のベースに置いて、私たちは、自助努力と相互扶助で何とかしていくしかないのかもしれません。

これはある種、絶望的であり、救いのない認識ですし、「いやいや政府はきちんと私たちのことを考えてくれるよ」という声もあるでしょう。確かに、あるいは政府もそこまで非情にはなりきらず、万全とは言えなくとも一定の扶助策を実施してくれるのかもしれません。そうなればそれで「健康で文化的な最低限度の生活」は送れるのかもしれません。しかし、現状ではそのような将来が実現するかどうかは全く不明であり、こちらとしては過去の実績からして政府が私達には無関心であるということを前提として、前述のように自分たちでどうにかすることを検討していかざるを得ない。とはいえ、他者を経済的に支援できるような財政的な余裕のある人はごくわずかでしょう。だから、自助努力に相互扶助を組み合わせるといっても、なかなか難しい。とくに後者は、自分のことだってどうなるか分からないのに他人のことまで責任は負えないということを、ほとんどの人が本音として抱いているだろうから、実際には実現はほぼ不可能だと私も思います。理想論ならば何とでも言えるけど、それはあくまでも「理想」に過ぎない、というわけですね。確かに、私もそう思います。だからせめて、自分とその友人関係、仕事上のお付き合いのある皆さんについて、金銭的にというのは難しいとしても、メンタル面でのフォローだけでもできる人間になりたいし、そうあらねばならないのではないか……(これが非常におこがましい考え方なのは、自覚していますが)。

実際のところを書かせていただけば、「氷河期世代」と言っても私の時代はまだ氷河期が始まってそんなに経っていなかったのでマシな方であり、新卒の時に(私も含めてかなり苦労はしていますが)正社員になれなかったという同期は、ほぼいません。だから私よりの数年下の、正社員になれずに派遣で働かざるを得なくなった後輩達に比べると恵まれている方だったと思います。そんな私たちでさえ、老後・引退が視野に入ってきたこの段階で、今後の生活に対しては、両親の介護、自身の生活費、今後要するであろう医療費等の準備、自分が住む部屋(家)を確保できているかどうか等々、かなりの不安を覚えているわけです。幸いにも私は手に職も持てて、自分自身についてだけは何とかなりそうな目途がついてきていますが、友人はどうかと考えると、やはりこれがなかなか難しい。お互い冗談で「皆で金を出し合って中古アパートでも買って、そこに住むか」とか「この中で一番儲かっている奴がマンションを建ててそれに住ませてもらうか」とか言ったりするけれど、まぁ、ほとんど夢物語ですね。仮に、私の家の空いている部屋に友人を受け入れたとしても、ちょっとしたことから衝突が始まって、やがてその火種が大きくなって喧嘩別れになる、せっかくの友人を無くすだけに終わる、という将来も明確に見えますし。有体に言って、将来像は闇の中です。可能であれば、私も家族も友人も、みんな元気で100歳まで生きて、食事会をしたり旅行に行ったりして楽しい老後を送りたいと思っていますが、さて、どうなるか……。これには健康の維持というのも非常に大切だから、その為には運動をしたり、食生活の改善だったりをしていかなければなりません。その点については、自分自身だけでなく、友人関係を誘うことは可能かもしれないですね。嫌がられそうですけれど。

そんなわけで、2回に分けてだらだらと書いてきた今回の「雑記」ですが、今回言いたいことは要約すると非常に単純です。退職後の生活が数年後に迫っている私たちの年代とか、既に高齢で住むところに困っている人については、とりあえずもうどうしようもない部分がありますが、もしもここを読んでいる20代、30代、40代くらいの人がいらっしゃったら、現段階から先のことは考えてくべきで、今のうちに、歳を取ってから住むところまで含めて人生設計を検討しなければならないよ、ということを伝えておきたいのです。持ち家を買うよりも賃貸にしてその時の気分や経済状況などに応じて転居していく方がQOLは高いというような主張には一定の理がありますが、そのライフスタイルが高齢になっても通じるかというと難しいところも多々あるよ、ということを認識して、リスクを承知し検討したうえで、ではどういう暮らし方をしていくのかをしっかりと考えていってほしいなと、そんな風に、老婆心ながら思っています。

3月発売で、かつ好きな作品の新刊で発売日に購入していたにも関わらず、カミツキレイニーの『魔女と猟犬』第5巻を読むのがこのタイミングになったのは、この第5巻が単体でもエピソードが完結しない、前後半構成の前半であるということを知ったから。とはいえ、ならば、後半が出るのに合わせて読もうかなと思いつつも、それでも読みたい気持ちは抑えきれずに結局およそ3ヶ月遅れで読了しているのだから、だったら最初から発売月に読めよ、という話ではあるのですけれど、まぁ、それはそれ。「〈花咲く島国オズ〉――その島では王家を名乗る《エメラルド家》と、それに反発する南部の貴族たちによって組織された〈南部戦線〉による激しい内戦が起きていた。銃器を求めてオズ島へと上陸したハルカリたち海賊団は〈南部戦線〉を指揮する魔女グリンダ・ポピーからの招待を受け、彼女と接触することになる。一方、ロロとテレサリサたちも“西の魔女”を仲間にするため、オズ島へとやって来ていた。エメラルド宮殿にて二代目オズ王と謁見を果たした一行だったが、“西の魔女”はすでに討伐され死亡しているという事実を聴かされる。」というのが、今回の粗筋。執筆しているうちにあまりにもボリュームが大きくなり過ぎたので分冊ということにした、という経緯にも関わらず、それでも420ページの厚さを誇る今回の内容は、最初の150ページで基本設定と状況の説明、次の150ページで“西の魔女”等の過去を語り、残りの100ページでエピソードの見せ場に向けて登場人物が集っていく、というような流れになっています。本格的に状況が動き出すのは、年内には出したいとされている第6巻ということになるのですが、今回は盛り上げるだけ盛り上げていく方向で、これまで同様に非常に面白い物語となっていましたから、これは後半にも期待大です。この感じだと、この『魔女と猟犬』という作品が全部で何冊になってしまうのか、完結までそれくらいの年数を要するのかが少し心配になってくるのですが……。1人で複数冊の新刊を購入するというようなことまでは(金銭負担的にも)できないので、せめて、第6巻以降は購入したらすぐに読んで、ここやSNSに感想を掲載するようにしましょう。

単巻作品になるんだろうなと思って第1巻読了後に「読む」に感想を書いた作品がかなり好評だったようで、無事にシリーズ化をされた第2弾、古河絶水の『かくて謀反の冬は去り』第2巻(小学館 ガガガ文庫)を読了しました。題材的にシリーズするとしても、同一主人公の物語というのではなくて同じ世界、同じ時代の別の地域を主人公とするのかとも思っていたのですが、実際には前者、第1巻が終わった直後から始まる、普通の続編だった本作の粗筋は、「奇智彦が摂政になって間もなく。東国を治める豪族の長、祢嶋太刀守が三〇〇〇の兵を率いて王都を取り囲む。太刀守は、娘を奇智彦の妻にすると取り決め、姫を残して去ってしまう。『自分の手足となる軍隊』を切実に求める奇智彦だが、先立つカネがない。そんなとき、奇智彦の許嫁となった “白い妖巫” ――愛蚕姫が、妖しく囁く。『殿下。借財にもコツというものがあるのですよ』 ――銃口は火を噴き、自動車は公路を逆走し、熊相撲の笛は闇夜をきりさく。黎明の王朝に、新たな謀反の風が吹く!」というもの。なる程、確かに奇智彦はまだ豪族が群雄割拠する国内の体制は掌握していないのだから、その点を突いたエピソードは書けますよね。そして今回の話で、今後に続くような仕込みもされましたから、ここからのシリーズ展開も楽しみになってきます。奇智彦のズルさとか、女性陣の強さとか、キャラの魅力は今巻も前作と同様で、非常に面白かったです。まだシリーズは始まったばかり。現時点では本作を読んだことが無いという人は、ここで第1巻、第2巻と読んでおけば、この最高の物語をオンタイムで読んでいくことができますので、是非。

餅月望の『ティアムーン帝国物語 断頭台から始まる、姫の転生逆転ストーリー』第5~7巻(TOブックス)を読了。物語は第3部が完結し、第4部に突入します。なる程、とりあえずこうやって周辺各国を篭絡していくという流れになるわけですね。相変わらず文章は非常に読みやすく、さくさくとページを進めることができています。同じ、アニメ版をきっかけに読み始めたラノベとしては、1月末から読み始めていた日向夏の『薬屋のひとりごと』(イマジカインフォス ヒーロー文庫 現在第15巻まで発売中)があるわけですけれども、あちらが1冊読むのにある程度の時間を要するタイプの文体だったのに対し、こちらはどんどん読み進めることができています。とはいえ、もちろんそれが作品の面白さに大きく関係してくるわけではなく、また、文章の上手い・下手ということでもなくて、ただ単に、そういう特徴の文体だというだけで、どちらもかなり面白い物語であることに変わりはありません。そう、『ティアムーン』、面白いんですよね。ワンパターンの繰り返しでストーリーが進捗しているようなところがあるのは否定できませんが、それもまた「お約束」化していて楽しめますし、キャラがいい味を出しているのが、何よりもプラスに働いています。正直、わりと軽い気持ちでシリーズに手を出し始めたのですが、これは、このまま既発売の全巻を購入していかなければならないかな。

雑誌で連載を読んでいて結構面白いなと思っていたし、原作の日向夏は代表作でありアニメ化もされた上記の『薬屋のひとりごと』も良かったから、ならばひとまずコミックスを買ってみるかと、浅見よう 作画の『聖女に嘘は通じない』第1~2巻(講談社 講談社コミックス デラックス 月刊少年マガジン)を購入。物語のジャンルとしては、ファンタジー系のライトミステリーということになるでしょうか。コミカライズの成功・失敗はかなりの部分、作画担当を誰にするのかで左右されるわけですけれど、これは、なかなかの成功と言っていいのではないでしょうか(だからこそ、私もコミックスを買ってみようかなと思ったわけですし)。現時点では原作は未読なので先の展開は知らないのですが、ミステリーとしては、そこまで本格的ということではなさそうです。キャラクターの魅力で読ませるタイプの作品であるだけに、こういう良い作画のコミカライズになっているというのは、作者にとっても嬉しいことなのではないでしょうか。原作は1冊で完結しているらしいので、コミックスとしても、そこまで長いことにはならなさそうなのがちょっと残念ですけれど……。

今回も最高に面白かった、城平京原作/片瀬茶柴コミカライズの『虚構推理』第21巻(講談社 講談社コミックス 月刊少年マガジン)。何度もこの「雑記」に書いているように、数ある小説のコミカライズ作品の中で、一二を争うくらいの優れたコラボレーションとなっている(と、私が確信している)本作ですが、上記の『聖女に嘘は通じない』もそうであるように、最近はこの『虚構推理』のクオリティーに肉薄する、というか、かなりハイレベルのコミカライズも増えてきているなぁというのを感じています。やはりコミックの方が新規読者の獲得手段としては効果が大きい気がするので、質の高いコミカライズを展開できれば、そこから「原作も読んでみようかな」と考える読者も出てくるだろうと類推できるのだから、作画担当を誰にするのかということの重要性は言うまでも無いですよね。今回は、おそらく原作版の方には収録されないであろう、メカ琴子のシリーズ第3弾「MK飛翔」が収録されているのもポイントが高いです。第22巻か第23巻辺りで、メカ琴子のフィギュア付き特装版とか、出さないかなぁ。

二人とも奥手なうえに年齢差その他の、関係性を進めるのを躊躇させるような要素が多々あるので、読んでいてかなりじれったい感もある2人の恋模様がつづられている、高江洲弥の『先生、今月どうですか』第5巻(KADOKAWA HARTA COMIX)。それでもお互いの気持ちは止められるものではなく、この恋物語は順調に進んでいっています。このもどかしさというか、むず痒くもほっこりするテイストがこの作品の持ち味で、それは古臭いタイプのラブコメによく見られた、今では流行らないものなのかもしれませんけれど、でも読んでいて非常に心地よいんですよね。それはつまり私が年寄りだということでもあるのでしょうが、それって別に悪いことではありませんし。

前回の第3巻から面白さが増してきていた、山地ひでのり の『ソアラと魔物の家』第4巻(小学館 サンデーうぇぶり少年サンデーコミックス)。とはいえ特定の魔物のリクエストに応えて彼ら・彼女らが暮らしやすいオーダーメイドの家を作っていくというここまでの路線も、それをいつまで続けていけるかというのが少し不安になるところでしたが、この第4巻ではキリク達ドワーフ3人組の過去を語る「過去編」がスタートし、物語の目先を変えてきます。どうやらこのエピソードは次の第5巻で終わるようですけれども、ここでキリクというキャラの深掘りがされたのは、かなりいい選択だったのではないかなと感じました。面白かったです。

| 2024年6月8日(土) 終の棲家 その1 |

ちょっと前に、年金や給与だけでは家賃が払えない、職場が潰れて寮を出なければならなくなった、あるいは諸事情で立ち退かなければならなくなった等、様々な事情によって、それまで住んでいたところを出ざるを得なくなった高齢者の話をニュースで目にしました。とはいえその高齢者だってどこかに住まなければならないわけで、ならばと新たな賃貸物件を探そうとしても、そもそも不動産業者が相手にしてくれない、内覧さえもさせてくれないというのが問題になりつつあるというのですね。こういう報道の常として、そういった人々に部屋を貸さないとはオーナーや不動産屋は鬼畜なのか、というような論調になってしまうのですけれども、これ、逆の立場に立って考えれば、そういう対応になるのも、非常によく理解できます。

やはり、部屋を貸す側にしてみれば、若い同居者がいない独居高齢者を入居者とすることは、もしも孤独死などされてしまった場合に特殊清掃費用が多額にかかるとか、事故物件扱いとなってしまうのではないかとか、そういうリスクを考えてしまわずにおれないわけですよ。それを避けたければ、そもそもそういう高齢者には部屋を貸さなければいい、原因が存在しなければ結果は発生しない、その思考回路はある意味かなり妥当であり、全く変ではありません。経営者として、リスク管理を意識するのは当然です。だからこれは、純然たる倫理の話になるのでしょう。独居高齢者の入居拒否が道徳的、倫理的には問題をはらんでいるのはその通りで、その意味でオーナーや不動産会社には責められるだけの理由も、根拠も確かに存在します。一方で、余程の資産家が半ば趣味で賃貸物件を保有しているのでもない限りは、オーナー側の言い分だって否定はしきれません。ボランティアでは無いのですから。ならば、生活困窮者向けの施設は……というと、私の偏見かもしれませんけれども、あれはあれで、相当に注意深くないと、あやしげなビジネスモデルの餌食になって、骨までしゃぶられるだけに終わってしまうというイメージがあります。

こういうことを書いていて、私の世代にとっても決してこれは他人事ではないという意識が強くなってくるのですが、いざ年齢的にどうしようもなくなってしまう前に、賃貸生活を抜け出すべきという主張もあります。一方で、住宅ローンという年収の何倍もの負債を背負いこんでまで持ち家を買おうとするよりも、気軽に引っ越して気分転換もできて、ライフスタイルに合わせて広さも場所も選べる賃貸暮らしの方が優れている、という意見を主張する人も多いですよね。双方はそれぞれに道理の通る主張ではありますが、ただ、ここまで書いてきたように、賃貸の方を選択した場合で、何らかの事情でかなりの高齢になってからの退出を余儀なくされた場合の、次を探すのが大変であるということを思えば、持ち家への移行を、真剣に考えなければならないと言うこともできるのではないでしょうか。

ローンを組まずに現金一括購入ができるような財力があればそもそもこういう話にはならないので、当然、一軒家を買うにしてもマンションの一室を買うにしても、住宅ローンを申し込むことが前提になるでしょう。なのでこの場合、そもそも金融機関の審査を通過してローンを組めるのか、というのは非情に大きな問題で、それが難しい場合には、賃貸生活を継続するしかない。今は頭金なしでもローンを申し込める時代ですけれど、金融機関は慈善事業やボランティアでやっているわけではないから、さすがに給与その他の財産基盤の無い人には、必然的に高額になりがちな住宅購入資金を貸してくれはしないわけですから。では、現在賃貸住まいであり、自身の老後を見据えた何らかの対応が必要な年齢層で、住宅ローンの申し込みをするにはそろそろ年齢的にラストチャンスであるにもかかわらず、ローンを組みにくい不安定な職業でしか働けていない、というような条件を満たしてしまうのはどのような層なのか……これは、まぁまぁ、考えるまでもなくいわゆる「氷河期世代」が該当してくるわけです。

と、「氷河期世代」の名前が出たところで、さすがに少々長くなってしまっているので、今回は、一旦ここまでにさせていただきます。続きは、次回の「雑記」にて。

八咫烏シリーズ本編8冊目で、第2部の2冊目となる、阿部智里の『追憶の烏』(文藝春秋 文春文庫)。今回の粗筋は「人間の代わりに『八咫烏』の一族が支配する世界『山内』。猿との大戦後に正式に即位した金烏・奈月彦は、大貴族四家の負担を増やし、娘の紫苑の宮を後継ぎとすべく動いていた。外界に留学中の雪哉はその日、信じがたい一方を受け取る――『楽園の烏』に至る20年間に何があったのか?シリーズ最大の衝撃作。」となっていて、つまり、第2部の冒頭でそれまでとは大きく様変わりした山内の状態を読者に突き付けておいて、ここで時系列をさかのぼって、どうしてそういうことになってしまったのかを説明する、という仕掛けです。ドラマ、アニメの2ndシーズンとかでもしばしば見られる手法ですね。特に、前シーズンまでと状況が悪いほうに大きく変わってしまう場合に効果的に使われているという印象があります。もちろん、そこで語られるコトの経緯に説得力がなければ、仕方がないのですが。それを踏まえて八咫烏シリーズはどうだったのか、というところが肝心ですけれども、なる程、これならば雪哉がああなっていくのも分からなくはないかもしれません(強いて言えば、絶望の度合いが少し浅いかな、とは思いましたが……)。第2部の向かう先、今後の流れも、今回の『追憶の烏』を読めば何となく推測することができる気がします。山内の未来、八咫烏たちの未来をどうするのかということは、依然として先行きが暗いままですが、とはいえ、どうせ人の世界に溶け込んで暮らしていくしかないのではないかとは思いますし、落としどころはその辺りかなと。ただ、筋道の通る流れであれば予想を裏切る展開は大歓迎なので、この八咫烏シリーズには、どうせならば私のつまらない想像を超えた物語を描き出してほしいのです。

シリーズ化されるだろうなと思っていたら、予想通りに続巻が発売された、伏見つかさ の『私の初恋は恥ずかしすぎて誰にも言えない』第2巻(KADOKAWA 電撃文庫)。「大騒動の末、元の身体に戻り千秋への恋心もなくなったという楓。千秋は『楓への恋心は消えた』と嘘をつき『新しい恋』を探し始める。クラスで大々的に恋活宣言をしたり、改めて『女友達』になったメイとデートを楽しんだり、夕子の作ったアヤしい発明品でちょっぴりえっちな恋愛実験をしたり、積極的に恋を探す千秋。だが、恋が進展しそうになるたび―― “きみに恋なんてさせません!” 必ず楓が現れて千秋の情緒をグチャグチャに。そして再び楓の身にとんでもない異変が起こる!」というのが今回の粗筋で、前回同様のおバカラブコメを楽しませてくれるのですが……第1巻、第2巻と、少々ワンパターンな気がしないでもありません。一応現時点では、このシリーズがもっと続いてほしいなぁとは思っているのですが、それでも、次の第3巻もこんな感じでワンパターンな感じになったら、継続購入をするかどうかは、考え直すことになるかも。

アニメから原作に入った『薬屋のひとりごと』も面白かったし、これは、昨年暮れに放送されていたアニメ版の出来が良かったので、どこかで原作を読もうと思っていた、餅月望の『ティアムーン帝国物語 断頭台から始まる、姫の転生逆転ストーリー』(TOブックス)も買ってみなければならないかなと思い、とりあえず第1巻から第4巻まで読了。アニメになったのは第2巻までの内容ですから、第2シーズンが放送されればこの第4巻……というか、第5巻の前半までの第2部がアニメ化されることになるのかな?革命勢力に処刑されることになったわがまま令嬢が過去に戻って人生やり直しを図るという構図はそこまで珍しいものではありませんが、本作は徹底してほんわかした雰囲気が漂う、アンジャッシュ的な勘違いが物語を転がしていくユーモアラノベになっているのが面白さのキモになっています。1冊ごとのボリュームもかなりある作品で、特にページ当たりの活字量が少ないと言うことも無いのですが、それでもさくさくと読み進められるのは、餅月望の文体が軽妙で読みやすいからでしょう。ちょっとワンパターンなところもありますが、かなり面白く読めたので、引き続き第5巻以降も購入していこうと思います。

4月、5月と2ヶ月連続で刊行されたシリーズの2冊目になる、門田充宏の『ウィンズテイル・テイルズ 封印の繭と運命の標』(集英社 集英社文庫)を読了。今回の粗筋は「変異から百二十年。少年・リンディは仲間と共に、人類史上初めて謎の巨大生物〈徘徊者〉の封印に成功する。戦果を聞きつけてウィンズテイルにやってきた研究者たちは、特殊能力を持つリンディらに様々な人体実験を強いる。飽くなき探究心は、さらなる危険な実験へと彼らを駆り立て、とうとう徘徊者よりも恐ろしい敵を呼び覚ましてしまうことに!近未来SF×バトルファンタジー、緊迫の第2弾。」というもので、大いに盛り上がった第1巻の内容を受けて、更にスケールアップした物語が展開されます。内容的にはSF味が増している感があり、また、設定の練り込みを堪能できるのが、かなりいい感じ。もちろん、肝心のストーリーも良くて、ボーイ・ミーツ・ガールから始まる冒険譚として、王道を突き進んでくれていて爽快感があります。特に、ヒロインが、かなり活動的であるところが私の好みです。「健気な女の子」は決して「勇敢な男の子」にただ守られるだけの存在ではなく、困難に自ら立ち向かっていく。そういう姿って、応援したくなるじゃないですか、やっぱり。そして何より、猫派というより犬派な私には、アメリカン・カナディアン・ホワイト・シェパードのコウガの存在が……!コウガに関しては、何なら主役を喰うぐらいにもっと活躍してくれても構わないとまで思ったりもしたのですが、そこはまぁ、作品としてのバランス、構成というものがありますからね。これからも「ウインズテイル・テイルズ」がシリーズとして続いて、そこでまた大活躍してくれればそれで私は満足です。だから、是非、第3弾、第4弾と続くシリーズになってほしい。非常に丁寧に、緻密に書かれた快作。こういう作品が夏休みの課題図書になるといいのにな。