2021年1月~4月

[1月の雑記/2月の雑記/3月の雑記]

[一覧に戻る]

[今まで日々雑記で採り上げた読了本の一覧(その1/その2/その3)]

| 2021年4月24日(土) 5月はイタリアの季節 |

月末最終更新日になりましたので、いつものように Top写真 を変更しました。5月は新緑の季節、ならば何らかの緑を撮影したものを、という感じの思考回路で画像を選んでいったのですが、最終的に選んだものはそこまで初夏を感じられないかもしれない画像になってしまいました。まぁそれ自体はいつものこと……とまでは言わないものの、この「ぱんたれい」を運営してきた中では、そんなに珍しいことではありません。それに、「緑と水」という、今回私が掲げたテーマには合致している写真ですし、「いやいや、これは初夏を感じるんじゃないでしょうか」という人もいらっしゃるかもしれないと思えば、そんなに卑下することでも無いのかもしれません。撮影した場所についての多少なりとも詳しい情報は、例によって5月末に次の Top写真 への更新を行ったタイミングで、過去の Top写真 をリスト化している「あーかいぶ」内にて書こうと思っているのですが、既にこのサイト上の別の場所で言及もしているところなので、いわずとも分かっているよ、という人も案外と気がしないでもないです。

さて、2021年の5月は、実はある意味で非常に大きなターニングポイントになりました。といっても、プライベートで私自身がどうこうというようなことがあるわけではありません。プライベート的なことと言えば確かにそうなのですけれど、特段、何かが変わったとかそういう明確な変化や出来事が、私自身に訪れたり発生したりしたわけではないのです。では何が変わったのか。これは、完全に趣味の話で申し訳ないのですが、私が大好きなスポーツ競技の1つ、自転車ロードレースにおいて、年間のシーズン最高峰と称される3つのレース、グラン・ツールの最初の1つ、ジロ・デ・イタリアの生中継放送をTV観戦することが可能になったのです。高額な代金を支払って DAZN が日本での放映権を手にしたことで、5年前からジロ・デ・イタリアの J-Sports での放送ができなくなってしまったわけですけれど、思っていた程の収益が挙げられなかったのか、DAZN はその後ジロ・デ・イタリアの中継、というか、自転車ロードレースそのものの中継からも撤退してしまい、結果、場を引っ掻き回されただけのような、何とも評しがたいことになっていたのが、例えば昨年の状況でした。

それが、この2021年から J-Sports での放送が復活する。放送権料交渉で折り合いが付いたからということなのでしょうけれど、これはもう単純に嬉しいとしか言いようのないことです。情報サイトで日々の更新を追いかけていればレースの結果は把握できますし、仮に生中継にチャンネルを合わせていたとしても、何かと忙しくてやること(やらなければいけないこと)を同時並行的に抱えている身なので、放送だけに集中して観戦していることはできず、例えばPC等で何らかの作業をやりつつBGVのようにジロの風景を流していることになりがちなのですけれども、それでも、ライブ中継をオンタイムで、ということには、やはり他には代えがたい魅力と、それをモニターに写すだけの価値がある、と私は思っています。

ともあれ、そんなジロ・デ・イタリアは2週間後の5月8日に開幕。来月の、大きな楽しみの1つです。

浅葉なつ の『神様の御用人』第10巻(KADOKAWA メディアワークス文庫)は、これが最終巻。「日本各地で自身が頻発するなか、突如姿を消した黄金。『大建て替え』の危機を前に、荒脛巾神と田村麻呂の悲しい過去や、小金の深い後悔を知った良彦は、傷だらけの体で再び立ち上がる――神にもできないことがある。そして人間だからこそできることがあると『神様の御用人』の自分は誰よりも知っているから。神と人。それぞれが抱く、切なる願いの辿り着く先とは。そして良彦が最後に下す、未来への決断とは――。」という粗筋で、前回の第9巻からそのまま話が続いているのですが、ラストに相応しい、緊張感のある良い盛り上がりだったと思います。収まるところに収まるものが収まったという感がありますし、巻末のエピローグもファンサービスとしてはバッチリだったのではないでしょうか。帯などで「黄金編」完結という書き方をされているのが少し気になるところで、これはつまり別の主人公を据えた「〇〇編」という形で新しいシリーズが始まる可能性を匂わせているのかもしれませんけれど……新しいネタがそんなにあるとは思えませんし、『神様の御用人』というシリーズはこれで完全に終わりとしておいた方が、いいのではないかと個人的には感じるのですが。もちろん、スピンオフ外伝的なものが1~2冊出るくらいならば、大歓迎なのですけれど。

茅田砂胡の『天使たちの課外活動7 ガーディー少年と暁の天使(上)』(中央公論新社 C・NOVELS ファンタジア)は、読売新聞オンラインに連載されたものに加筆をして上下分冊で刊行されたものの、1冊目。「三カ月限定『テオドール・ダナー』シティ出張店は奇妙な店だ。すべての客に『食事したこと及び住所を公にしない』という誓約書を求め、提出しないと予約は取り消され入店を拒否されてしまう。しかも、連邦主席直属の特殊部隊の手によって産みたて卵が他惑星から運びこまれ、人類の私法と呼ばれる名画『暁の天使』がエレメンタル近代美術館から極秘に運び込まれる。このあり得ないレストランに、ルウは会話が破滅的な料理長テオの通訳兼支援としてほぼ常駐し、リィとシェラは週末に駆けつけて助手をこあんしている。しかしおかしな店にふさわしく(?)、厄介や客と面倒な事件が次々と……。」という粗筋から、茅田作品の読者ならば察していただけるでしょうが、今回も、いつもと同じ金太郎飴な状況と金太郎飴な展開が繰り広げられています。ここまでくると、これはもう半ば伝統芸能みたいなものであって、読み手であるこちらは「ああ、いつも通りの茅田作品であるなあ」と安心して作品世界をのんびりと味わう感じになるという、作者と読者の間のまったりとした関係性が成立している状態ですから、大きな問題はありません。

文庫化を期に購入しつつ、実際に読むまで少し寝かせていたのが、あちこちで絶賛の感想を目にしていた三方行成の『トランスヒューマンガンマ線バースト童話集』(早川書房 ハヤカワ文庫JA)。以前に読んだ同作者の『流れよ我が涙、と孔明は言った』(同社 同文庫)が、面白いことは面白かったのですけれども今一つピンと来ない感があったので、手に入れるかどうかは少し迷ったのですが、最終的にはこうして買っているのですから、それだけ、この作品が放つ魅力が大きかったということだと思います。そんな本作の裏表紙に印刷された粗筋は、「はるか未来、あるところにシンデレラというトランスヒューマン(超人類)の少女がおりました。<魔女>から拡張現実ドレスを与えられた彼女は、カボチャ型の飛行体に乗ってお城の舞踏会に参加します。でもその夜、空から宇宙最強の爆発・ガンマ線バ-ストが降りそそぎ――『シンデレラ』『竹取物語』『白雪姫』などの名作童話と本格SFのガジェットが賑やかに融合した笑って泣ける短編集。第6回ハヤカワSFコンテスト優秀賞受賞作」というもの。

6編の童話をトランスヒューマンとガンマ線バーストという2つを軸にSFで味付けた本作に収録された短編のタイトルは順に「地球灰かぶり姫」、「竹取戦記」、「スノーホワイト/ホワイトアウト」、「<サルベージャ> VS 甲殻機動隊」、「モンティー・ホールころりん」そして「アリとキリギリス」。元ネタとなっている童話が何かは説明しなくとも分かってもらえるでしょう。本作の特徴としては、作品の端々に小ネタというか、アニメや漫画のパロディー要素を盛り込んでいるということが挙げられます。使われているSF要素はかなりハードSF寄りのガチ目なものなのですけれども、このおふざけ感があるので、読んでいてそんなにハードさは感じません。それをどう捉えるのかは読み手の好みの問題であって、一概に良いとか悪いとか言えないなと思うのですが、「判っている」読者に向けて書かれている印象は確かに存在していて、広く一般読者に向けて発信することを目指した作品とまでは言えないのかなとは思うところ。もともと「カクヨム」に発表されていた連作短編だったといいますし、根っこは、あくまで作者が自分の趣味のままに好きに書いた作品群だったのかなと考えることもできそう。その一方、悪ノリの暴走状態で収拾がつかなくなる一歩手前で制御している感があるのは、最終話の「アリとキリギリス」がこれ等の短編群を上手くピュアな物語へと落着させることに成功しているからなのでしょう。これがあると無いとでは、読了後の感覚が全く異なると思います。良い連作短編でした。

今回は単行本を経ずにいきなり文庫で発売された、高殿円の『上流階級 富久丸百貨店外商部Ⅲ』(小学館 小学館文庫)を読了。もともと文庫化を待ってシリーズを読み始めた私のような人間にとってこれは、文庫落ちを待つ時間が無いということで結構嬉しいことなのですが、これまで単行本で揃えていたような人にとっては、シリーズの最新刊がいきなり版型の違うものになってしまったということで、決して歓迎できないことなのではないかと思われます。むやみな批判をしたいわけでは無いので具体的な作品名は出しませんけれど、私もかつて、それまで単行本で買っていた作品で同じことがあって、結局、文庫で全て買い直すことを選択したということがあります。これは作品を愛し、購入してくれるファンの財布に無駄な負担をかけることになるわけで、商売のやり方としてそんなに褒められることではないと感じてしまいます。まぁ、出版不況も長く言われ続けている中、大手であるとはいえ小学館としても売上が見込めない、もしくは、そこまでではないとしても売上の共食いをしてしまうか、売るタイミングを逸してしまうような選択肢は営業的に取れないだろうから、それでこういうことになったのかなとも思うし、そうだとしたならば、やむを得ない判断だとも言えるかなとも思います。あくまで、私の妄想上の話ですけど。

そんなシリーズ3冊目の、裏表紙にある粗筋は「神戸の老舗、冨久丸百貨店芦屋川店で敏腕外商員として働く鮫島静緒。日本一の高級住宅地のセレブ相手に、今日も奔走する。美容整形に興味があり静緒に試させる女性投資家、息子の中学受験に静緒を巻き込む元CA主婦。『強い』宝石を集めるイラストレーターの訴訟事件……。そして、プライベートも落ち着かない日々の静緒にヘッドハンティングの話が。同居する桝家修平の反応は?竹内結子さん主演でドラマ化された話題作の続編を、『トッカン』『シャーリー・ホームズ』シリーズ、『政略結婚』などヒット作連発の著者が書き下ろしたハイクラスエンタメ!」となっています。ドラマ云々は、放送を観ていなかったので特に何も語れませんので別にして、実際、これまでの2冊はお仕事小説として単純に面白い作品でしたし、主人公である静緒がどうなっていくのかという興味もあったので、なかなかの期待度の中、頁をめくり始めました。結論、今回も面白かったです。かつての価値観からの解放、人の生き方の多様化、そういったものを高殿円がテーマとして設定したのかどうかは分かりませんが、本作を読んでいて私が感じたのは、そんな感じのことでした。この段階で話は綺麗に終わっているとも言えますし、続きの書きようがあるとも言えます。ここでシリーズ完結となっても全く問題なく私としては大満足なのですが、仮に続きが出るなら、それもきっと購入することでしょう。

柳井たくみ の『GATE 自衛隊彼の地にて、斯く戦えり 外伝+ 特地迷宮攻略編』上下巻(アルファポリス アルファライト文庫)は、ここまでの外伝4作の流れに乗らないサブエピソードを集めたプラスアルファ編。具体的な内容は、表題になっている上巻収録の「特地迷宮攻略編」に加え、下巻に「帝国の薔薇騎士団 グレイ・コ・アルド編」という長編が2編と、それに上巻の巻末に「栗林志乃 特地にて、斯く戦えり編」という短編が収録されているという構成になっています。これを「外伝+」として先週まで紹介した4作とは別の扱いにしているということからも、タイトルこそ「外伝」と銘打っていつつも実際にはほとんど「第2部」と言っても良いような内容だったことが分かるようなのですが、作者曰く、外伝シリーズでは自衛隊が戦っていないので、その意味で作品タイトルに偽りありとなりますし、あくまで「外伝」という認識で書いているものなのだとのこと。今回紹介する『特地迷宮攻略編』はサブエピソード集なのでまさしく「外伝」ですが、それ以外はどうなんだろうと思う気持ちは変わりありませんけれど、まぁ、作者がそういうことだと言うのであれば、それはそれでいいのでしょう。作品としては海上自衛隊に焦点を変えた第2部が既に開始しており、その文庫版も昨年末から刊行されています。このところ本作を1から読み返していたのも、その第2部をそろそろ読もうかなと思ったので、その前に復習をしておこうということが動機でしたから、引き続き、その第2部にとりかかるつもりです。

石川雅之の『惑わない星』第6巻(講談社 モーニングKC)は、段々と作品世界の謎が明らかになっていく1冊。まぁ、本作の場合は元々各巻で世界設定の謎を少しずつ公開していくスタイルをとっていたわけですから、この第6巻が何か特別なことをしているというわけではありません。ある意味では非常に演劇的というか、限定された場所で限定されたキャラクターが繰り広げる会話劇なのがこの作品の特徴です。また、その会話もかなりアカデミック寄りなものなので、時々、自分が読んでいるのは実は学習マンガなのではないかという気にもなったりもします。どう考えても一般的な「娯楽」とは異なるタイプの作品であり、人にお勧めしようという気にはなれないし、自分でもたまに、何でこれを読み続けているのだろうかと不思議に思ってしまったりもするのですけれど、ただ、こうしてコミックスの新刊(と言っても、発売されたのは先月ですが)を読むと、「やはりこれは面白い」と感じていることも事実なので、何とも評価に困るというのが、正直なところです。そろそろ、物語全体の中盤を過ぎて後半に差し掛かっている、くらいなのかな。その辺も、なかなか分かりにくい作品なんですよね、コレ。

森田崇の『怪盗ルパン伝 アバンチュリエ』第11巻(ぴあ)はモーリス・ルブラン最高傑作とも称される「813」を描く、その最初の1冊。作者の構想では、「813」と「続813」で全6巻となる予定とのこと。これは非常に嬉しい続巻の発売で、正直、『奇巌城』が完結したところで、もう「アバンチュリエ」は続きが出ないのではないかと諦めていたので、こうして続きを、しかも私も大好きな「813」を読むことができるというのは、歓喜以外の何物でもありません。個人的にはこのまま「水晶の栓」も「金三角」も「三十棺桶島」も「虎の牙」も「カリオストロ伯爵夫人」も「カリオストロの復讐」もマンガ化して欲しい(もちろん、それ以外のルパンものも全てマンガ化されることがベストですが、それが難しそうならば、せめてこの辺りだけでも……)なと思います。なお、巻数が今までから急に飛んでいるのは、出版社が再び移動するに伴って講談社時代からのコミックスを改めてナンバリングしなおしているから。だから、第6巻=第10巻をすっ飛ばして紹介をしているわけではありません。それにしても、5年のスパンをかけても「813」のマンガ化の道を模索し続け、そしてこうしてコミックス発売までこぎつけるとは、森田崇の情熱には頭が下がります。

| 2021年4月17日(土) 記念日と飯田線と茄子 |

いわゆる「〇〇の日」というのは、1年365日の色々なところに設定されていますよね。国や地方自治体など行政によって公に定められたものもありますし、民間企業や団体が定めたものもあります。中には、限りなく個人に近いところで何となく発信されたのが定着したようなものもあったりするかもしれません。それぞれ、その日が何故そうなるのかという由来や理由はあるわけですが、それを調べていくのは、ちょっとした娯楽というか、何気に楽しいことだったりします。ちなみに本日4月17日はどうなのかというと、ざっと調べたところ、「世界ヘモフィリアデー(世界血友病の日)」や「恐竜の日」、「ハローワークの日」ということになっているようです。それぞれ、世界血友病連盟の創設者であるフランク・シュネーベルの誕生日だったり、1947年にそれまでの職業安定所が「公共職業安定所」と名称変更した日であることだったり、ローイ・チャップマン・アンドールズが恐竜の卵の化石を世界で初めて発見した日だったりということが由来となっています。面白いところでは、「よいなす(417す)」の語呂合わせでナスを好物としていた徳川家康の命日でもあることから「なすび記念日」、「しもいな(4も17)」の語呂合わせで「飯田・下伊那の日」なんていうものもありました。

飯田といえばJR飯田線、そして山本正之の名曲「飯田線のバラード」ということが連想されます。だからどうしたということも無い話ではあるのですが、そういえば、1991年に劇場版「究極超人あ~る」を観て以来、いつか全線を乗ってみたいローカル線のリストに入れていながら、今まで一度も飯田線に乗ったことが無いということに、改めて気が付きました。それでいうなら、小海線や八高線も乗りたいと思っていながらそのままになってしまっています。今はコロナ問題があるので「のんびり鉄道旅」という感じでもないですけれども、これは、どこかで一度、しっかりと乗ってこなければ駄目かも。どうせなら、東京~豊橋~辰野~小渕沢~小諸~高崎~八王子~東京というような感じでぐるりと1周してくるというもの、いいかもしれません。当然、可能な限り各駅停車で。軽井沢~横川間は、バスにせざるを得ないでしょうが。どうせならところどころで途中下車して楽しみたいし、最低でも2泊3日、可能なら3泊するくらいはみておいた方が、スケジュール的には余裕を持って行動できるでしょう。ローカル線は本数も少ないですしね。

一方(何が「一方」なのかは微妙ですが)、「ナス」の話ということだと、実は私、高校生くらいまではナスが苦手でした。家康様に知られたら怒られそうですが、何というか、あの「ふにゃっ」とした食感が好きではなかったんですよね。それが変わってきたのは、高校から大学に入るころだったでしょうか。下ろし生姜をのせて醤油をちょっとかけて食べる焼きナスを、これは今まで思っていたことを改めなければいけない美味さだな、と感じたのです。大人になるにつれて人の味覚や食の好みは変化していくものだと言いますが、実際、私の中でナスは、それを痛感させてくれた贖罪の代表的な1つとなっています。まぁ、今でも例えばナスの味噌汁はあまり好きではありませんし、お浸しも、一度揚げている揚げ浸しの方が好きなのですけれが。思うに、この辺りは年齢を重ねても変わらない部分はやはり存在する、ということの証なのかもしれません。その逆に、かつては好きだったものが今では嫌いになっている例があるかと考えると……とりあえず、ぱっと思いつきはしない、かな?これは、目立って思いつくものが浮かばないというだけで、該当する食材か料理が一切存在しない、ということではないと思われます。

以前に紹介した『それでも、あなたは回すのか』(新潮社 新潮文庫nex)の続編である、紙木織々の『残業のあと、朝焼けに佇む彼女と』(同社 同文庫)を読了。タイトルも帯にも続編だということが書いていないのはどうなんだろうと思ったのですが、よく見ると表紙の著者名の下に英語タイトルが「Dare to Play Gacha? 2」という記載があるので、そこで続編だということを一応示してはいました。が、これだけだとやはり、非常に分かりにくい、というか、ほぼ誰も分からないと思われますので、営業としてそれはいかがなものかという感はぬぐい切れません。どういう狙いでこういうことにしたのか、そこはどこかで一度担当編集等に聞いてみたいくらいです。が、まぁそれはともあれ、そんな本作の裏表紙にある公式の粗筋は以下の通り、「友利晴朝、22歳。大学を卒業し、就職活動をして、たくさんの企業に落ちた結果、『僕』が飛び込んだのはソーシャルゲーム業界。そこは8000万人がスマホを使う現代日本にあって、急成長を遂げる新興市場だった。ゲーム作り、つまり遊びの仕事?とんでもない。『楽しい』を生み出すため、僕は『彼女』と全力を尽くす。働くとは。モノ作りとは。熱き思いが心を揺さぶる青春お仕事小説。」となっています。前作の時も思ったのですが、出版サイドとしては、あくまで「お仕事小説」枠で推そうという考えの様です。

この辺り、「お仕事小説」の定義をどうするかで判断も変わりそうですが、仮に、ある職業や職種、部署、勤務・労働形態で働く人を主人公に、その仕事ならではの特殊事情や裏話などを絡めて主人公の活躍を描く作品のことを「お仕事小説」というのであれば、なるほど確かに本作は「お仕事小説」で間違いありません。しかし第1作は、主人公自身は最後まで何かしらの仕事上の(営業的な、と言い換えてもいいですが)成果を勝ち取ることなく終わるものでした。エンタメ小説である以上は程度の大小はあれども根本的に避け得ないご都合主義的な展開もありましたが、痛快で無双な問題解決的なカタルシスのある展開は無い、その意味では、今の世にある一般的な「お仕事小説」とは少し路線を異にするものなのかなというように感じた、というのは、その時の感想に書いた通り。目的意識を持たない(持てずにいた)主人公が、自分が何をしたいと思っているのか、なぜ働いているのかということの一端を理解する様を描く青春小説。だから私は、前作をそのように評価しました。

それに比べると今回のこの続編は、一般的であると私が考えている「お仕事小説」のスタイルにグッと近づいた内容になっていると思えます。物語は前作終了時点からそのままほぼ繋がっている……ということは、主人公も前作が終わった時点のままなわけです。それを踏まえて、本作における主人公の行動を振り返ってみたのですが、これはどうなんだろうという感がにじみ出てきてしまうのを止められませんでした。つまり、現在よくある主流な「お仕事小説」に寄った結果、前作終了段階での主人公の実力から本作内での展開を経た程度でそこまでできるか、というような成果を主人公が得てしまっているように思えたのです。エンタメとしてはこれは大いにアリで、一種のカタルシスを感じられますし、前作同様、そうはいっても主人公もまだまだだよな、という部分は色々と残ってはいるのですが、前作に対して本作は、「出来過ぎ」感があるのは否めません。一部で、ソシャゲ界隈の負の部分にあまり触れていないという批判もありますが、そこは、本作の志向としてそこを描くのが主ではないと察せられるので、私としては別に構わないのですけれども、そんなわけで、面白くはあったものの、今一つ納得できない部分が残ってしまった続編となりました。

芝村裕吏の『統計外事態』(早川書房 ハヤカワ文庫JA)は、早川書房での久しぶりの新刊です。「地方の過疎化が進んだ2041年。統計データの矛盾から犯罪を見つけ出す在宅の統計分析官・数宝数成は、静岡の廃村の水道消費量が以上に増えているのを発見した。現地調査で謎の全裸少女集団に襲われ狼狽した数宝はその翌週、国家を揺るがすサイバーテロの犯人にされ、さらには命まで狙われることに……数宝は政府の工作員・伊藤の協力を得て逃亡しつつ一連の事件の真相究明を決意する。旋律のサイバー統計アクションSF!」というのが、本作の公式の粗筋。芝村裕吏の作品は、全てが全てでは無いですけれども現代(もしくは現代に非常に近い近未来)を舞台にした現実世界での物語には世界観を一にしているものが多く、本作もそれは同じであろうと思われます。そう考えると、色々と「ここはアレと繋がるのかな」というように思えるポイントも散見されたりするのが、本作の密かな読みどころの1つかもしれません。まぁ、そういうのを抜きにしても、これはなかなかに質の高いSFで、読みやすい文章ですが内容はかなりハードなものであり、謎解き要素もあってかなり面白く読ませてもらいました。異なる知性体系を持つ存在とのコンタクト、近未来の世界の描写等々、刺激もたっぷりで、SFとしてのクオリティーも高いのではないでしょうか。同時に、本作は猫のことをひたすら賛美するSF作品だと言っても過言では無いかもしれません。というのも、本作、主人公である数宝が重度の愛猫家だということもあるのですが、作品のいたるところに猫への愛、思い入れ、礼賛がちりばめられていて、あらゆるページが「猫最高」と主張しているのです。私はどちらかというと猫派ではなく犬派なのですが、それでも本作を読んで、なる程、猫はいいな、と思ってしまったことは否定できません。今年のベスト10級の作品で、ここまでの紹介でちょっとでも興味を覚えたのであれば、これは読んだ方がいい作品です。

外伝シリーズの最終巻(といっても、これ以外にもう2冊、単発エピソード集が出ているのですが)となる、柳井たくみ の『GATE 自衛隊彼の地にて、斯く戦えり 外伝4 白銀の晶姫編』上下巻(アルファポリス アルファライト文庫)。「オタク自衛官・伊丹耀司が特地産ガラスを発見したことにより、自衛隊アルヌス駐屯地ではついに『門』の再建計画が動き出した。その大工事を主導するのは美少女魔導士のレレイ。しかし『門』の復活、すなわち日本の影響力増大を快く思わない者達が、帝都や公益中継地イタリカなど各地で暗躍を始める。帝国の権力争いも絡み、『門』を巡る激しい謀略戦が始まった――!」という上巻裏表紙の粗筋が示しているように、今回は、一度閉鎖された「門」が再び開く時に、特地の側で何が起きていたのかを描いています。必ずしも悪役がいなければならないというシチュエーションでは無いとは思いますが、それが作者の好みなのか、あるいは編集サイドからも要望があったのか、この外伝シリーズでも主人公達を妨害する敵役が設定されています。その結果、今の帝国と自衛隊とは戦争状態にあるわけではないので、画的なインパクトはありませんけれども、物語としては派手さが出ていると思われます。とはいえ、ここは好みの問題であり、私自身こういうのは嫌いではありませんが、人間関係の衝突等にクローズアップしつつ地味に「門」の再建を描くというのもアリだったと感じていますし、それはそれで面白いものになっただろうなとも思うのです。そういうのも、読んでみたかった、かな?それだとテイスト的に別作品になってしまう、と言われてしまえばそれまでですけれど。

先月まで分割2クールの前半が放送されていたのTVアニメの出来が良かったので、ならば原作はどうなのだろうと気になっていた理不尽な孫の手の『無職転生 異世界行ったら本気だす』第1巻~第3巻(KADOKAWA MFブックス)を購入。何故3巻までなのかというと、とりあえずこの3冊についてはアニメ化を記念して書下ろし小冊子が付いた特捜版が発売されているからで、このタイミングでそれは揃えておこうかなと思ったから。なろう系の作品は娯楽としては、やり過ぎなくらいにツボを押さえてくるものの、小説としては文章面でちょっと物足りないというか、アレなものも多いという印象があるのですけれど、実際読んでみたら、この作品の場合は文章的にも悪くないですね。アニメが随分とサクサクと物語が進んでいくと思っていたら、原作もそれは同じだったのは、この作品が主人公の生涯を語る一代記という体裁となっているからのようですね。ということは、ここから更に波乱万丈の物語が展開していくということになるのでしょう。かなり面白かったです。既に20巻以上が発売されているので既刊を全て購入するには結構な支払が伴いますが、これは揃えていかなければいけないかな。

今月からはTVアニメの放送も始まりましたが、作品としてはこれが最終巻となる、新川直司の『さよなら私のクラマー』第14巻(講談社 講談社コミックス 月刊少年マガジン)。連載時にこの最終回を読んだ時には、もの凄く分かりやすい「俺たちの戦いはこれからだ」エンドで、それも人気が低くて打切りというのではなく、作者が収拾付かなくなっての投げっ放しエンドだと感じたものです。それでも、ここまで文句を言いつつもコミックスをずっと買ってきていたので最終巻だけ放置するのも何だかなぁという気持ちで購入した次第です。改めてコミックスでこうして読んでみると、広げ過ぎた風呂敷をどうしようもなくなって投げ出したという印象は変わらないものの、それでも一応、それなりに綺麗にまとめたと言えなくも無いのかな、という気がしないことも無いかもしれないかなぁというように思えたりもするかな、という感じ。聞いたところだと、作者は終わり方も含め連載開始から構想していたと言っているらしい(一次ソースは確認していません)のですが、本当に、これでいいのか、これが予定通りの終わり方なのか、というのは、かなり疑問ですし、であるならば余計に失望せざるを得ないとしか言えません。登場人物の成長物語として考えた時には、これ以降を描くのは蛇足だという考えは成り立ち得るかもしれないですが、それならばここまでの流れの中で色々な学校の何人ものライバルを散々登場させて才能のバーゲンセールをしていたようなことは、やらない方が良かったのではないか、もっと物語の焦点、読者の視線を、主人公たちのチームに集めて、そこを徹底的に軸にしてストーリーが流れるようにした方が、作品としてのまとまりがあって、かつ、この形でエンディングにも納得がいったのではないか、という気がしてなりません。この先、例えば高橋陽一の『キャプテン翼』シリーズのように、全14巻の中で出てきた各学校の有力選手達が集っての代表戦やワールドカップ等を描くという展開を見せるのであれば、むやみにキャラを増やしてきた本作の内容にも、納得ができなくはないのですが、そうなる可能性はそこまで高くないのかな、と今の時点では私としては感じています(それは私の勝手な思い込みであって、実際には作者や編集の中では、そのような続編が計画されているかもしれませんが)。総じて、アニメが放送開始となる段階で、それに後ろ足で砂をかけるような終わり方をしてしまった、非常に残念な作品だったということになります。

先月に発売されて購入もしていたけれど、読むのが後回しになってしまっていたTVアニメの放送も始まった、羅川真里茂の『ましろのおと』第27巻(講談社 講談社コミックス 月刊少年マガジン)を読了。過去の清算……というと表現が少しアレですが、しがらみ的なものをここで少し整理するパートに物語は入っているのでしょうか。主人公の音楽的な成功への糸口も出てきていますし、どういう展開をどう目指しているのか分かりにくくなっていたストーリーの軸が明確になってきた感じです。最後は母との、そして兄との関係が焦点になってくるのは自然な流れだと思います。その通りになるかどうかは、まだ分かりませんけれど。

| 2021年4月10日(土) 回転数が高い方が音質も高い |

先週は、この10年でレコード盤の生産数量が10倍にまで増えたというニュースをきっかけとして、そこに書かれていた「何でそういうことになったのか」の理由等を確認してみたりしました。で、そこで私は普通に「LPレコード」という言葉を使ったりしていたのですけれども、考えてみれば、「LP」というのが何の略なのかというようなことについては、これまで調べてみたりしたことがありませんでした。蘊蓄好きな私としては、これはまずいかなということで早速検索をすると、答えはあっさりと判明。LPは「Long Playing」の略でした。日本語にすると「長時間再生の」というような感じになるでしょうか。ここで単純に考えれば、「長時間」があるということは「短時間」もあるはずで、ならばLPの前に一般的だった「SPレコード」は「Short Playing」になるのかというと、それは間違い。「SP」の「S」は「Standard」の略ということでした。「一般的な再生時間の」とでも訳す感じですね。技術の進歩によって長時間の再生が可能なレコード盤が開発・発売されたからといって、その時点ではまた主流であったSP盤のことを「Short」とは言わないだろうから、なる程そりゃそうか、と納得しました。あるいは、LPが主流になった後でSPというように言われるようになったという経緯であれば「Short」であってもおかしくはないのかもしれませんけれど、実際は「Standard」ということ。

なお、他にレコードにはEPというのもありますが、これは「Extended Playing」の略で、フルアルバムのLPよりは短いけれどもシングル盤よりは長い収録時間ということで、「拡張された再生時間の」というような感じでそのように呼ぶようになったらしいです。一方で、中央の穴部分の直径が大きいことからドーナッツ盤とも言われるシングル盤や、大きい盤を使った12インチシングル盤等には「〇〇 Playing」という呼び名はありませんよね。これを統一性が無いと言ってしまうこともできますけれど、業界団体が規格名として公式に世界統一基準を定めたというようなものでもないようなので、まぁ、そういうことになっていますと頷くしかないことでもあります。

レコードの回転数はLPは毎分33と1/3回転、シングルやEP、12インチシングルは45回転、SPは78回転(そうではない小品も存在したらしいですが)。今回はそこまでは調べていないのですが、レコード針が1秒間に通過する距離が長いほど情報量が細かくなるから回転早い方が音質が良くなるのが理屈ですけれども、この辺も、技術革新でレコード盤への記録方法や、レコード針からのピックアップ精度の向上などもあり、収録時間をなるべく多くしたいという意向との兼ね合いもありで、決まっていったことなのだろうなぁと思われます。そうだ、通過距離でいえば、レコード盤の外周の方が、内周よりも音質が良いという話もありましたね。何故そうなるのかという理屈は、レコード盤やレコードプレイヤーの構造を考えていただければ一目瞭然なので、敢えて説明することは不要かと思います。円盤形の物にデータを記録し、それを回転させて読取器が再生していくという機構の限界がそこにあるわけだなぁ、という話ですね。

うちの父は若い頃からクラシック好きで、とはいえ趣味にそんなに潤沢な至近は割けなかったから所有枚数はそこまで多くは無いものの、実家に帰れば、彼が買ったレコードがそれなりの数、存在します。確か、SP盤も、結構あったのではなかったかな。そして、私が買ったLPもあるはず。もう随分と長い間、再生をしていない状態ですし、保管状態がどうなっているのか分かりませんけれど、今度、何かの折に現状確認くらいはしようかな……?

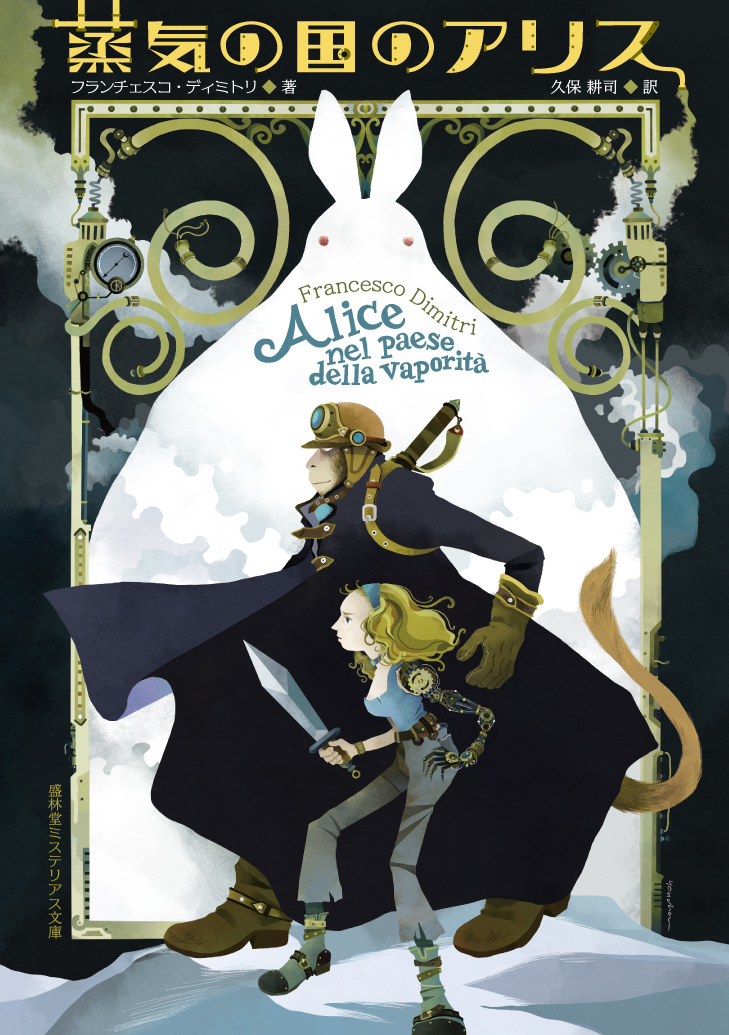

フランチェスコ・ディミトリの『蒸気の国のアリス』(書肆盛林堂 盛林堂ミステリアス文庫)は、出版前提で翻訳が完了し、訳者あとがき まで完成していたものが諸般の事情で凍結され、宙ぶらりんとなっていたものを、ミステリーや探偵小説、SF専門の古本屋が、少部数の限定的版権を取得して同人誌的に出版したもの。なので、初版で印刷された300部が売切れた時点で出版元である書肆盛林堂は本作の翻訳出版権を失うことになります。そういう出版物なので、本作には裏表紙や折り返しや帯などに粗筋は印刷されていないのですが、前述の訳者あとがきにおいて、本作を翻訳した久保耕司氏が粗筋を簡単にまとめているので、ここはそれを引用してみようと思います。いわく、「現代のロンドン。出版エージェンシーで働く成年ベンは、<不思議の国のアリス症候群>に悩まされていた。これは、物の大きさが変化する幻覚を引き起こす実在の病気だ。そんなベンの元に、小説『蒸気の国のアリス』の原稿がメールで送られてくる。それは幻覚を見せる怪しげな上記に満ちたスチームランドを旅する人類学者アルスの冒険譚だった。スチームランドでは、現実が絶えず変化し、物の外観も言葉も定まることがない。感覚は別の感覚に代わり、まったく当てにならない。おまけにアリスは生死を賭けた戦いに身を投じることになり、旅はますます過酷なものになっていく。そんなアリスの物語を読み進めていくうちに、ベンに異変が起こり始める。」という感じです。これだけだと「ふーん、なる程ね」というくらいに感じるかもしれませんが、実際に読んだ本作は、ここから皆さんが想像されるであろう以上のイカれ具合で、私の脳みそを散々振り回してくれる、非常に刺激的なものでした。読んでいて、頭がクラクラしてきましたが、それで拒否感が出るというよりは、作品世界にどっぷりとハマって抜け出せなくなったというのが適切な感じです。実のところ、本作の限定300部という発行数はとうに売り切れてしまっており、ここで私が紹介しているのを読んだからといって、これからこれを入手しようというのは甚だしく困難で不可能に近いかもしれないくらいなのですけれど、しかし、紹介せずにスルーさせてしまうには、これはあまりに刺激的すぎました。なので、そんなことをされても買えないよ、という苦情が出るであろうことを承知の上で、今回の更新で「読む」に掲載することにしてしまいました。なので、更に詳しい私の感想は、お手数ですが、リンク先をご覧ください。

ロイス・マクマスター・ビジョルドの「五神教」シリーズ第4弾、『魔術師ペンリック』(東京創元社 創元推理文庫)は、シリーズでは初めて上下巻になっていない1冊ですが、その分だけページ数も厚くて、全部で550ページほどもあります。2分冊にするほどの量では無いし、いっそ1冊で、ということなのでしょうが、もともと活字も小さくて1ページ当たりの文字量の多い創元推理文庫ですので、これが他の出版社であれば、おそらく上下巻どころか3分冊ということもありえたくらいのボリュームだと思います。翻訳モノファンタジー小説が、そういう形態にしてきちんと全巻売れてくれるかどうかは、別問題として。なお、裏表紙の粗筋が「ペンリック19歳、婚約式のために町へ行く途中、病で倒れている老女の最期を看取ったのが、すべての始まりだった。亡くなった神殿魔術師の老女に宿っていた魔が、彼に飛び移ってしまったのだ。おかげでペンリックは、年古りた魔を自分の内に棲まわせる羽目に。ペンリックは魔を制御すべく訓練をはじめるのだが……。ヒューゴー賞シリーズ部門受賞の〈五神教シリーズ〉最新作登場。」となっているこの『魔術師ペンリック』がこれまでの3作品と異なっているところというのはもう1つあって、それは、これが連作中編集であること。その分、1つの物語の濃度は薄めになりますが、色々とバリエーションを楽しめるという側面もあるので、これはこれで、私は好きです。ちないに、ここに収録されているのは「ペンリックと魔」「ペンリックと巫師」「ペンリックと狐」の3編ですが、どうやら、ペンリックが主人公の中編は本作刊行の時点で、本国ではこれ以外にも現時点で5作品が発表されているようです。ということは、こんな感じの文庫で2冊分はあるということですね。2021年にもう1冊邦訳されることが東京創元社の刊行予定で発表されていますが、なるべく早めに全部を翻訳して、読ませてほしいものです。というのも、本作におけるペンリックと魔との関係性が、かなりユーモラスで面白く楽しいものだったからです。両者の掛け合いがもっと読めるのであれば、それは是非、翻訳をしてもらわなければなりません。……それにしても、これだけ急に表紙のイラストが変わってきたので、最初に本書を書店で観た時は、まさかビジョルドの「五神教」シリーズだとは思いませんでした。セールスマーケティング的にイラストレイターを変えてきたのかなとは思いますが、シリーズの統一性という観点からは、そこは、ちょっとマイナス評価です。

3DCGを使った映像制作会社であるANIMAの主導する「オリジナル作品出版プロジェクト」の1つとして刊行されたのが、手代木正太郎の『鋼鉄城アイアン・キャッスル』(小学館 ガガガ文庫)。「鐵城(キャッスル)とはなんぞや。そは生命そのものに宿る龍気というエネルギ^を糧に、命無き建築物である城郭に疑似的な命を与え、城全体まで城主の五感を拡張させ、肉体そのものと化さしめる超兵器。城主の意のまま感ずるままに動く機動性、龍気を根源とする圧倒的な火力は、選ばれし武将のみが操ることができるに相応しい威力をもって、戦の脅威となった。ときは戦国。各地で諸侯が覇権を競い鎬を削る時代。この物語は、松平竹千代――のちに天下を統一し、徳川家康となる男。その若かりし頃の記録である。」というのが本作の公式の粗筋なのですが、要するに、巨大ロボットに変形する城同士が戦う国盗り合戦モノであると考えていただけばいいでしょう。面白さの前には史実に忠実であることに意味は無いとばかりのエンターテインメント至上主義に貫かれた作品で、「娯楽」という調味料で全編を貫き通した、なかなかの痛快作でした。これは、細かいことを考えたら負けですね。史実に忠実であることを重視する歴史小説好きからは完全否定されるであろう作品ですが、そもそもそういう人は、城が巨大ロボットになるという時点でこれを読まないでしょうから、問題なしです。城が変形する(あまつさえ合体する)というのは既に『ニンジャバットマン』がやっていますが、そういえばあちらも、面白ければ何でもアリという方針で作られた作品でしたね。やりたい放題、やりたいことをやりきった作品と言う感じで、一応1冊で完結しつつも続きが出せる形にもなっていますが、その辺は売上次第、というか、これはこのボリュームで終わっているからいいような気もしないでもないです。こういう、勢いで読ませるタイプの面白さは、巻数を重ねると最初のインパクトが薄れてダレて来がちですから。

映画『劇場版シン・エヴァンゲリオン:||』のサントラ盤を購入。エヴァは、TVシリーズのサントラは放送当時に購入して所有していましたが、新劇場版のサントラはこれまで購入していませんでした。『ふしぎの海のナディア』のサントラもTVシリーズ『新世紀エヴァンゲリオン』のサントラも、鷺巣詩郎の作り出す劇伴はかなり好きだったのですが、エヴァに関してはさすがに同じようなサントラを何枚も買いそろえてもなぁという感じで買い控えていました。しかし、全てのエヴァンゲリオンが完結する今回のこれについては、映画館で上映を観ている時から、これは劇伴が素晴らしいからサントラを買わなければならないかなと思っていたのです。CDには収録時間の限界がありますから、往々にしてサントラ盤は劇中で使われた楽曲を全ては収録せず、そこからセレクトをかけたりするものですけれど、これは3枚組という構成になっていて、使われた楽曲のみならずその別バージョンも含めて収録されている、言ってみれば完全収録盤とでも呼ぶべき内容になっています。これで税抜3,800円は、安いでしょう。鷺巣詩郎のライナーノーツも読みごたえがありましたし、いい買い物をしました。

デビュー25周年活動の一環として発売された坂本真綾の4thコンセプトアルバム『Duets』は、タイトル通り、全7曲それぞれにそれぞれ別のシンガーをゲストとして招いてデュエットを行ったというもの。ちょっとお洒落路線に寄り過ぎかなというような印象も無いではありませんが、全体としてクオリティーの高い、ちょっといいミニアルバムになっていると思います。もう少し楽曲のテイストに幅があっても良かったかもですけれど、全7曲というボリュームであれば、これも特に問題にはならないでしょう。

以前入手したベスト盤が良かったので、他にも試しに聴いてみようということで、種ともこ の『Uh Baby Baby』、『Love Song Remains The Same』、『DAILY BREAD』を購入。前者2枚はオリジナルアルバム、最後の1枚はレアトラックを集めた企画盤ですね。で、改めて思うのは、種ともこ の音楽はすごくポップだなということ。なのにアレンジでは時々実験的なことをやっていたりもして、その捻くれたというかマニアックなところが、かなり私の好みの方向に合致しています。ただ、基本的にサウンドの構築が耳にスッと入ってくる聴き心地のいい方向に向いているので、良くも悪くも引っかかる部分が無くすんなりと聴けてしまうところには、物足りなさを感じます。むしろそれは一般論的にはプラス評価の材料ともなり得ることだとは思いますけれど、あくまで個人的好みの話ながら、どうせこういうのをやるのであれば、どこかに全体のハーモニーをちょっと乱すような不協和音的要素がある方が、更に面白いのにな、と。楽曲のクオリティーも、アルバムとしての完成度も高いので、他のアルバムも順次揃えてみるかどうか、かなり悩むところです。

| 2021年4月3日(土) 10年で10倍 |

今年の頭くらいだったと思いますが、レコードの生産量がこの10年で10倍になっているというニュースを読みました。一時はCDに押されて市場から姿を消しかけたレコードが復権しつつあるということで、一部の人々に、ではあるもののそれなりに話題になっていたかと思うのですが、2000年以降くらいでしょうか、ダンスミュージックの流行からクラブ文化、DJ文化の流れでレコードプレイヤーの生産が増えつつある、というような情報は以前にもどこかで目にした覚えがありますが、今回の報道によると、生産数が10倍になったのはそれだけの理由ではないようです。それが本当かどうか私自身での検証はしていないのですが、このレコードを再評価するという動きはアメリカから始まったそうで、それを辿っていくと、アメリカで2008年に開始されたという、毎年4月の第3土曜日のレコード店支援の祭典「レコードストア・デイ」に行き着くらしいです。楽曲のネット配信・ダウンロード購入がいつ頃から盛んになってきたかというのを確認すると、2007年2月に当時アップル社のCEOだったスティーブ・ジョブスがデジタル著作権管理の撤廃を呼びかけ、同年5月にはデジタル著作権がフリーな楽曲の配信による販売を始めているらしいので、ちょうどタイミングも合いますし、この「レコードストア・デイ」は実店舗で経営しているレコード店が配信業者に押されて苦境に陥るのを少しでも助けようという趣旨なのだろうということが察せられます。

ちなみに、2015年には日本でも独自に11月3日を「レコードの日」と制定して、業界を盛り上げようとしています。11月3日といえば日本国憲法の公布日であり、それを記念して国民の休日となった「文化の日」です。レコードは文化財である、という考えから「文化の日」を「レコードの日」と決定したらしいのですけれども、そもそもの「文化の日」制定の趣旨とレコードとでは、意味合いが違うのではないかという気もしますが、それはそれ。また、日本初のLPである、ブルーノ・ワルター指揮、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団演奏のべートーヴェン交響曲第9番のレコードが1951年のその日に日本コロムビア㈱から発売されたということから、3月20日も「LPレコードの日」とされています。正直、こうやって「〇〇の日」というのを調べだすと切りが無いのですけれども、CDの収録時間がベートーヴェン交響曲第9番が1枚で収録できるようにということで74分になったという話もありますし、音楽レーベルにとってかなり意味を持つ楽曲なのだと言えそうです。実際、年末に必ずといっていいほど演奏されるのは日本だけという話はあるものの、特に第4楽章の「歓喜の歌」は、世界的にも非常に人気がありますしね。

ともあれ、そうやって大々的にレコードを販売していく日を設定したことで、CDにすっかり負けていたレコードに対して人々の意識を再び向けることに成功したわけですね。そこにちょうど、リバイバルでは無いですが、CD化されていない昔のレコードを買おうという人が出てきたり、やはり音質の面でデジタルなCDよりもアナログなレコードの方が良いと思う人が増えたりというようなことも後押しになって、レコード市場が少し活発化しだしたので、新たなレコードをプレスして市場に供給する動きも出てきたということで、結果、生産量が10年で10倍ということになった。とはいえ、元々の生産量がピーク時から比べれば相当低くなっていたので、10倍といっても……というところは、ありそう。

余談になりますが、ここで話題を「文化の日」に戻すと、憲法の公布日がなぜそういう名前になったのかという経緯には、連合国軍最高司令官総司令部(General Headquarters, the Supreme Commander for the Allied Powers)、つまりGHQの意向が働いたからだという話もありますね。11月3日は明治天皇の誕生部である「明治節」だったから云々ということなのですけれども、まぁ、この辺りは色々な人が色々な立場から色々なことを述べられていて、政治色も強くなる話でもありますから、ここではこれ以上言及することは避けておきましょう。今回の件についてはまだ書きたいことがあるのですけれども、ちょっと長くなりすぎているので、ここで一度終了とさせていただきます。続きは、来週の「雑記」にて書きます。

ロイス・マクマスター・ビジョルドの「五神教」シリーズ第3弾、『影の王国』上下巻(東京創元社 創元推理文庫)は、これまでの2作とは舞台をガラッと変えて、チャリオンではなく、ウィールドという国になっています。両者の位置関係は地図が明らかになっていないので良く分からないのですが、交流があることが明確に記述されているので、そんなに離れているわけではないだろうと思われます。そんな本作の、上巻の粗筋は「聖王の第三皇子が死んだ。手籠めにしようとした侍女に殺されたらしい。遺体を都に運ぶために派遣されたイングレイは、殺人者だという美しい娘イジャダを見て驚愕する。彼女は古代ウィールドの戦士のごとく、豹の精霊を宿していたのだ。自らも狼の精霊を宿すイングレイは彼女に興味を抱く。ヒューゴー、ネビュラ、ローカス賞受賞の『影の棲む城』に続く〈五神教シリーズ〉第三弾。」となっています。王位継承の絡む宮廷劇という括りにすると第1作ということになるのですが、細かい設定が違っていることと、話の主軸が置かれている箇所が異なっていることから、類似のものを再生産的に書いてきたという印象はありません。犯人捜し的なところの面白さがもう少しあれば、内容的にはさらに面白かったかなと思わないでもないけれど、そこにあまり贅沢を言っても始まらないでしょう。楽しく読めましたし、平均以上の点数が余裕で付けられる作品です。

スチームパンクならぬスチームファンタジーな、花田一三六の『蒸気と錬金』(早川書房 ハヤカワ文庫JA)は、2月の発売予定でタイトルを見た時から興味を覚え、これは読まなければと思っていた作品です。裏表紙にある公式の粗筋は、「蒸気錬金塾(スチルケミー)の実用化に成功、急速な発展を遂げつつある大英帝国。ロンドンで暮らす売れない小説家の『私』は食い詰めた挙げ句に、編集者から理法(ロー)と恩寵(ギフト)の島アヴァロンへの取材旅行を提案される。傑作の執筆を志して一念発起した私は、見知らぬ若紳士から格安の蒸気錬金式幻燈機(スチルケミーファントムデバイス)と妖精型幻燈種(ファントム)――ポーシャと名付けた――を売りつけられ、揚々と旅立ったが!?蒸気と幻燈がゆらめき、錬金と理法が踊り舞うフェアリーテイル。」となっています。いきなり余談で恐縮ですが、アヴァロンといえば、押井守監督の実写映画や ROCY MUSIC の名曲(と、それが収録されているアルバムのタイトル)を思い出してしまいます。まぁ、当然ですが、押井守や ROXY MUSIC はさすがに本作には全く関係が無いわけですけれども。もちろん、アヴァロンははブリテン島にあるという伝説の島でアーサー王の遺体が眠っている島であり、いずれ彼がその地で眠りから目覚めるという伝説の地でもあります。こちらは、今後の展開次第では、本作の設定面で結構関係してくるのかもしれません。

話を『蒸気と錬金』に戻しましょう。本作の最大の特徴は、語り手が売れない三文小説家であってその本分はあくまで旅行者・傍観者・観察者であるところにあります。作品の背景には、冒頭で触れられているように、大英帝国とアヴァロンとの間の政治的、軍事的な対立、帝国主義の横行する欧州においてアジア・アフリカ争奪戦に後れを取るまいとする大英帝国の野心というものが存在しています。そしてそれは、作品内で起きる出来事の根底に流れる物語の動機付けともなっているのですが、それ等に対して、あくまで主人公はちょっと外からそれを見ているというのが、本作の構造なのです。主人公がそういった策謀に対し、直接的に関わることはありません。それ故に、本作はクライマックスに至っても今一つ盛り上がり切れないところがあって、それはどうなんだろうかという気もするんですよね。それが特徴、個性であり、持ち味であると言うことも可能な内容なので、ここの判断は難しいところです。結局は好みの問題だと片付けてしまうこともできますし、最終盤からエピローグまでの流れは非常に私の好きな展開だったので、ならばこれでいいかな、とも思います。続編も書こうと思えば書ける内容だと思いますけれど、どうでしょう。ポーシャのキャラクターは魅力的でしたし、続きがあれば読んでみたいなと、私は感じます。最低でも、本作と世界観を同じくする作品があれば、それは買うでしょうから、早川書房さんには是非、検討をお願いしたいところです。

先月まで放送されていたTVアニメも好評だった作品の最新刊、宮澤伊織の『裏世界ピクニック6 Tは寺生まれのT』(早川書房 ハヤカワ文庫JA)を読みました。これまでは短編エピソードの積み重ねだったシリーズですが、この6冊目は初めての長編ということになります。裏表紙に書かれた公式の粗筋は、以下の通り。「私の名前は紙越空魚。埼玉に住むごく普通の大学生。だけどある日知らない金髪美人が現れて、今の自分は記憶喪失だと告げられる。戸惑う暇もなくヤクザの運転する車で謎の施設へ連れ去られて……私、いったいどうなっちゃうの!?――この現実と隣り合わせの裏世界、それに関する記憶すべてを封じるネットロア<寺生まれのTさん>が空魚たちの敵として襲来する!女子ふたり怪異探検サバイバル、シリーズ初の長編となる第6巻!!」……うん、嘘では無いけれども、これをそのまま信じてはいけないタイプの、これまでシリーズを読んできている愛読者が相手であることを前提に担当編集が遊んだ粗筋ですね。それが許されるだけの信頼関係はあると思いますし、結構笑えたので、良かったと思います。一見さんには誤解を呼ぶ粗筋だとは思いますが。ともあれ、今回もかなり面白く、娯楽性は巻を重ねるごとに加速していっているので、次の巻も楽しみになる1冊でした。アニメの第2期も、あるといいなぁ。

猪ノ谷言葉の『ランウェイで笑って』第20巻(講談社 講談社コミックス 週刊少年マガジン)は、主人公の新ブランド立ち上げと、初の大仕事受注、そしてその一方で大きな変動が……というような内容。少々パターンがマンネリ気味になってしまっているところが無いとは言えませんが、それでも、面白かったです。本作ですが、ここから先をどうするかで、作品として失速するかこのまま走り続けられるかが決まってしまう非常に重要なポイントを迎えているような気がしています。せっかくここまで楽しく読ませていただけているのですから、できればこのレベルを維持して最後まで行ってほしいなぁと、そんなことを思いました。

松田奈緒子の『重版出来!』第16巻(小学館 ビッグコミックス)は、クライマックス手前の箸休めという感じの1冊。とはいえ、中田伯と後田アユの関係はゆっくりとしかし確実に進捗していますし、同時に、精神的に不安定な伯がどうなるのか、先行きに不安な含みも依然として残っているので、そこは大いに不安であり気になるところです。大きな問題など起きることなく、全ては気のせいか、もしくは考えすぎであって、何事もない平穏な展開を見せるのが実際には一番なのですけれども、これはエンタメ作品であるマンガですし、どう考えたって、ここからひと山、ふた山が待っているわけです。血なまぐさかったり暴力的だったりということにはならないとは思いますが、それがちょっと心配……と感じるくらいには、本作に出てくる登場キャラクターに対して思い入れを覚えてしまっているようです、私も。

同じように、少し今後の展開が心配になる感じになってきているのが、森薫の『乙嫁語り』第13巻(KADOKAWA HARTA COMIX)。ロシア軍の影、南下政策の影響というのは作品開始当初から作中で何気に囁かれていたことですし、史実として実際にあったことではあるのですが、それがいざ現実味を増してくると、これまでに作中に登場してきたあのキャラやそのキャラがどうなっていくのか、どうなってしまうのかというようなことが、どうしたって心配になってきてしまいます。そうやってドキドキもするし、読めば実際に面白い作品ではあるのですが、物語の軸がどこにあるのか、全体の起承転結となるのは何なのか、クライマックスがどこの辺りに設定されているのかが分からないというのが、私がこの『乙嫁語り』についてずっと思っていることです。スミスの旅に関することがこの第13巻で基本的に終わるとして……そろそろ作品としては終盤に差し掛かってくるの、か、な?

| 2021年3月27日(土) 予算案を作成し、それを厳密に実施するしかないか、な |

3月最後の更新なので、Top写真 をいつものように更新しました。春らしい、というよりは初夏に撮った画像になるのですけれども、結構有名な観光地の光景になります。実際に行ったことが無いという人でも存在は知っていて、そうと聞けば「ああ、あそこね」と思うような場所なので、この画像だけでも特定できる人はいるでしょう。とはいえ、今回の「雑記」ではその辺りのことはまだ書きません。それは、これもいつものように、来月末に次の Top写真 に切り替えた時に「あーかいぶ」にて書かせていただきます。

それにしても、以前はそこそこ機会を作って日帰りできる範囲のこういった観光名所に行ったりしていたのに、最近はとんとそれをできていません。もちろん、新型コロナの影響というのは間違いなくそこに関係しているのですが、あまりで無くなったのはコロナが流行る前からだったから、実際にはそれだけではなく、もともとそういう傾向にあったということになります。年齢的なところで出かけるのが億劫になった、と考えるのは癪なのですが、否定しきれないのは忸怩たる思いが。これを解消するには、再びあちこちの観光地に出かけ始めることが必要です。そう考えると、日帰りで行けるところの中には、一度行きたいなと感じていたけれどもこれまで訪れたことがない場所というのが、まだまだ結構な数、残っているので、つまりそういうところにカメラを片手に出かければいいということになります。更に週末を使っての一泊二日旅行まで視野に入れれば、範囲はさらに広がりますね。

もちろん、宿泊も考え出すと、例えば安いビジネスホテルを使うとしてもそれなりには支払いが発生しますし、たまにはちょっと良い旅館にも泊まりたいのが人情なので、その場合は少なくともビジネスホテル利用の2倍~3倍は予算を用意しないといけないですから、稼ぐ方も頑張らないと。といっても、急に給与が増えたりはしないということを思えば、収入増よりも支出減をこそ、私としては考えるべきなのかも。具体的には、外食費の削減や、書籍やCDの購入数の削減というものを検討しなければならなくなりますが、特に後者は、私の日々の潤いの根源を構成するものだけに、「削減」と言葉でいうのは簡単でも実行するのは……。どういうバランスを取るべきか、どういう予算配分が最適か、慎重に考慮して計画を作成していくしかなさそうです。

白鷺あおい の『セーラー衿に瑠璃紺の風 大正浪漫 横濱魔女学校3』(東京創元社 創元推理文庫)は、全3部作の完結編。「わたしは花見堂小春、日本で(多分)唯一の魔女養成学校である横濱女子仏語塾の三年生。ある日聴講生の千秋くんが、エル・ドラドオのものらしき黄金の留め針を持ってきた。由来を探ろうと水晶玉をのぞいたら、そこには密林にそびえるプラミッドと真っ黒な百合、黄金の青年像が。もう一度水晶玉をのぞくと……。大正時代の横濱(と黄金郷)を舞台に魔女の卵が大活躍の三部作完結。」というのが、裏表紙に記された公式の粗筋です。魔法を学ぶ女学校、大正期のハイカラな横浜、と、どこかで聞いたような要素を並べてお約束感満載で始まったこのシリーズでしたが、そうですか、こう来ますか。これまでの2冊にもここに至るような含みが無かったわけではないのですけれども、今回の展開、特に第二部の流れには少しびっくりしました。しかし、これこそ私がこのシリーズに欲しいと言い続けていたオリジナリティーです。どうせならばもっと細かく執拗に、丁寧な描写を重ねていってくれた方が、さらにシチュエーションを楽しむことができたのではないかという気もしないでもないのですが、しかし 白鷺あおい のスタイルならばこれくらいの感じであることこそが持ち味が最大に生きるのかもしれないとも思うので、この辺りは何とも言えないところがあります。

ともあれ、これでこのシリーズが終わったわけで、となれば次に 白鷺あおい が書く作品がどういったものになるのかもちょっと興味の出るところ。「ぬばたまおろち、しらたまおろち」のシリーズの続きを出してくれるのも嬉しいのですが、白鷺あおい 自身と東京創元社がどう考えるか次第ですよね、そこは。ただ、ある意味で「ぬばたまおろち、しらたまおろち」の過去編とも言えるこの3部作をやったことで、ここで描いたもの等から色々とフィードバックできるものもありそうだから、面白いことになると思うのです。例えば(これはかなり安易なプランではありますけれど)本シリーズの登場人物と血縁関係のあるキャラを登場させるとか、それ以外にも、あれこれと。そこの期待値も含めて、今後が楽しみだと感じています。

発売前からかなり期待していたのが、森山光太郎の『隷王戦記1 フルースィーヤの血盟』(早川書房 ハヤカワ文庫JA)。異世界転生とかコメディータッチだったりしない、ハイファンタジーの戦記物で、編集者もかなり入れ込んでいる感じもあり、これは絶対に面白いだろうと思ったのです。そんな作品の、裏表紙の粗筋は以下の通り。「『降るか、滅びるか』――東方世界を血で染めた覇者エルジャムカは創元の民三十万余に選択を迫った。時期族長アルディエルは民を護るため降り、剣士カイエンは想い人の神子フランを救うため抗うも敗れ去る。流れ着いた世界の中央、砂漠の都バアルベクで軍人奴隷となったカイエンはやがて、神授の力を行使する英雄たちと、彼らを擁する強大な諸国間の戦乱に身を投じていく……。壮大なる大河ファンタジー戦記、全3巻開幕」となっています。モデルとなっている歴史上の人物や史実は多分アレだろうなとすぐに察せられるのですが、それで実際の史実をなぞる様な単純なストーリーラインにするのは、工夫がありません。もちろんその道を選んでも、それはそれで書きよう、アレンジのやりようでいくらでも面白くできるし、実際面白くなっている作品もあるのですが。本作は戦記物の要素に群像劇的要素と異能力を絡め、独自性を出しており、それが大きな読みどころにもなっています。3部作の1冊目である本作は序破急で言えば「序」の部分であって、ということはここから第2部、第3部と物語はドライブしていくはずです。最終的な評価は第3部を読むまでできないのですが、これは傑作になるのではないかという予感が、現時点でひしひしとしてきています。絶対的なおすすめ作品であると言えましょう。

柳井たくみ の『GATE 自衛隊彼の地にて、斯く戦えり 外伝3 黄昏の竜騎士伝説編』上下巻(アルファポリス アルファライト文庫)は、エルフのテュカとの関係に焦点を合わせたエピソード。「亡き父の目撃情報を知らされ、探索の旅に出ることを決意したエルフの娘テュカ。飛竜に乗ってきたの辺境に赴こうとするも、同行者の自衛官・伊丹耀司は極度の高所恐怖症だった……。その恐怖を禁断の魔霊の力で抑えどうにか出発した二人だったが、北方に着くや否や、今度は部族対立に巻き込まれてしまう。しかも、いつも逃げ腰の伊丹が何やらおかしくて――!?」というのが、上巻裏表紙に記載された公式の粗筋。今回のエピソードは主要キャラの「過去」を掘り下げるというよりは、「現在」と「これから」を掘り下げるというものになっていたという印象です。外伝シリーズはここに独立したエピソードながら全体的には、一度閉ざされた「門」を再び開こうとする為の奮闘というところに共通項がありますが、それも次で最終巻。本編ラストで、「門」が開くことは分かっていますが、その背景で何があったのか、引き続き、外伝第4部を読み進めます。

水野英多作画、宮澤伊織原作の『裏世界ピクニック』第6巻(スクウェアエニックス ガンガンコミックス)を購入。ちょうど先月まで放送していたTVアニメと重なる内容で、「きさらぎ駅米軍救出作戦」の最終回と、「果ての浜辺のリゾートナイト」の中程までが収録されています。巻末には原作者書下ろしのスピンオフ短編が今回も収録されていて、これもなかなかの面白さ。原作の面白さは言うまでもなく、それに加えてコミカライズというのがいい方向にはまって要素を加味してきており、アニメ化までされたという点で、これは幸福なメディアミックスです。

ヤマザキコレの『魔法使いの嫁』第15巻(マッグガーデン BLADEコミックス)は今回も、盛り上がりそうで微妙に盛り上がらない展開。とはいえ、主要なキャラクターそれぞれの背景設定が段々と明らかになっているというこの流れは、これからの物語の展開、クライマックスに向かっていく為には必要な「仕込み」なのでしょうし、私自身もそういうのは嫌いでは無かったりします。怒涛の捲り、クライマックスがこの先に待っていると思えば、今この段階で多少のじれったさを感じるのだとしても、大きな問題ではない、かな。

個人的にちょっと残念なことにこれで最終巻となってしまうのが、山田果苗の『東京城址女子高生』第4巻(KADOKAWA HARTA COMIX)。主に東京の史跡を巡る女子高生、城址散策部の面々を描く作品で、今回は、石神井城、品川台場、天神山城、郡上八幡城、大垣城、滝山城、杉田屋敷の7つの史跡が登場します。このうち、東京都ではない郡上八幡城と大垣城は部活での旅行で訪れるという流れです。それぞれのキャラの関係性の変化、いつの間にかすっかり打ち解け合って、互いにいなくてはならない無二の友人になってきているということをじっくりと堪能できる内容で、非常に面白かったです。それだけに、これで完結となってしまうというのが惜しいというか、残念というか、せめてあと2~3冊は読ませてもらいたかったなぁという気持ちが抑えきれないところがあります。とはいえ、内容的にはこの4冊で、概ねパターンを使ってしまったというか、やれること、やりたいこと、描こうとしたものは描いている、と言われると、それはそれで否定できないので、そう考えるとここで惜しまれつつ終わるというのも、作品にとっては良いことなのかもしれないとも思ったりするのです。全4巻というのは、ボリューム的にも程よいと思いますので、是非、一気に全巻を大人買いして、本作の面白さの共有者になってほしいものです。それくらい、お勧めの作品ですから。

| 2021年3月20日(土) こういう延長は、いい延長です |

小学校、中学校、高校の、各都道府県それぞれの3学期(学校によっては後期)の終業式が何日なのかを調べてみたりはしていませんが、季節的には春休みの時期ですよね。もう10日もすれば年度も変わって、書類上は色々なものが仕切り直すというか、行政だったり仕事だったりでは1つ大きな区切りを迎えることになります。が、それはあくまで「書類」ではということ。もちろん、進学、進級、就職、転勤等々、生活面で大きな変化があるという人もいらっしゃるでしょうから、そういう人にとっては、4月を迎えるということには大きな意味を持つことでしょう。とはいえそれに該当しない方々にしてみれば、4月になったからといってドラスティックな変化が自分に起こったりするわけではない、今までの延長上の生活が普通に続いていくだけだということになりますよね。となれば、殊更にこの時期を特別視するようなことは無い、ということもできます。それでも、私たちの心には小さい頃から、それこそ卒業だの進学だの経験を積み重ねてきたことにより、3月から4月になることで何かが一新されるんだよ、という知識というか印象というか慣習というようなものが、しっかりと根を張っているのは間違いありません。

ところが、3月から4月という年度の変更をまたぐにもかかわらず、区切りが無かった、切りが付かなかった行政手続きというものが存在します。それが何かというと、「確定申告」です。言葉は来たことがあるけれども、実際それがどういう内容のものなのかは知らないという人も多いと思いますが、要は、前年1年分の利益等がどのようなものであったのかを、納税者自身が計算して税務署に申告し、算出される税額を納めるという一連の手続きのことを、一般に「確定申告」と言っています。ああ、個人で事業をやっているような人の所得税ね、と頷く人もいらっしゃるでしょう。それは一部正解です。何故「一部」なのかというと、この時期に確定申告を行うのは所得税だけではなく、個人事業者の消費税及び地方消費税、贈与税もあるからです。それぞれの税金の本来の申告期限は、所得税と贈与税が3月15日、消費税が3月31日でした。それが(実は昨年もそうだったのですけれども)3つの税金の全てについて、4月15日まで延長されている。その理由は、まぁ、わざわざ書かずとも想像していただけると思いますが、新型コロナウイルス感染症です。

毎年、確定申告の時期には、税務署が設ける確定申告書作成支援コーナーに納税者が大勢集まって、時には会場外に行列までできるような状態が生じたりしていましたから、東京都を始めとする11道府県で緊急事態宣言が発出される前から、事前予約だったり整理券配布方式だったり、密を作らないような対策が発表されていたのですけれど、2度目の緊急事態宣言が1ヵ月で終わらないことが確定したことで、こちらについても合わせて延長されることが正式に発表されたという流れです。色々と批判されている政府の対応ですけれど、こういうところはちゃんとやっているなと個人的には評価しています。

黒一色の下地に赤い斜めのラインと文字だけというシンプルな装丁が逆に目を惹く、田中啓文の『信長島の惨劇』(早川書房 ハヤカワ時代ミステリ文庫)を読了。作家の柴田勝家が写真入りで「ワシは犯人ではない、と思う」とコメントしている帯のインパクトも大きく、これがあることが前提であってこそのシンプルな表紙なのではないかとさえ思えてしまうのですが、その辺が実際どうなのかは分かりません。ともあれ、そんな本作の粗筋は裏表紙に「本能寺の変で織田信長が明智光秀に討たれてから十数日後。死んだはずの信長を名乗る何者かの正体により、羽柴秀吉、柴田勝家、高山右近、そして徳川家康という四人の武将は、三河湾に浮かぶ小島を訪れる。それぞれ信長の死に対してひそかに負い目を感じていた四人は、謎めいた童歌に沿って、一人また一人と殺されていく――。アガサ・クリスティー『そして誰もいなくなった』にオマージュを捧げた本格時代ミステリの傑作。」と記載されています。

ここに明白なように本作は、全体的な構図から何から『そして誰もいなくなった』に思い切り寄せて書かれています。その上で、本能寺の変と清須会議の間に舞台を設定して、戦国武将達に見立て殺人が発生するという造りにしたわけですが、登場する武将が皆、強烈な個性を放ちまくっているところから、全編を通じてキャラクター小説のような読み心地、コメディーじみたテイストが漂うことになっています。それこそがリアルだと言えば確かにその通りなのかもしれないのですが、羽柴秀吉も柴田勝家も徳川家康も方言バリバリで話をしているのが、余計にその印象を強めているのでしょう。その中で、高山右近1人が方言らしい方言も無くて個性が薄い感があるのですが、これだけ濃い面子の中にあると、その個性の薄さが個性というか、むしろそうであることで存在が浮き上がってくる部分もあります。本歌が非常に有名な作品であるだけに、ある程度最後までの流れは予想が付くところはありますし、序盤の、明智光秀による徳川家康饗応の場面での織田信長との某アクシデントに関しては、これはもう、〇〇ということになっているに違いないとすぐに察せられ、まさしくその通りになっていたというところで、意外な展開というようなことはそんなに無かったのですが、エンターテインメント性に溢れた書きっぷりなので、それが理由でつまらなくなっている、というようなことはありません。

真面目な歴史ファンには受け入れがたいようなネタが炸裂しまくっている作品ですが、面白さは抜群なので、これは、一読の価値が大いにあると言えます。是非、手に取って読んでみてください。

緑川聖司の『晴れた日は図書館へいこう 夢のかたち』(ポプラ社 ポプラ文庫ピュアネス)は、2014年の7月に紹介した『晴れた日には図書館へいこう』(同社 同文庫)、翌8月に紹介した『晴れた日には図書館へいこう ここから始まる物語』(同社 同文庫)に続くシリーズ3冊目。私が読んだのは2014年ですが全2冊が文庫化されたのは2013年で、さらに言えば最初に発表されたのはそれぞれ2003年と2010年だったとのことなので、作者自身が後書きで反省しているように、随分と久し振りに続巻が出たということになります。それは作者に書く意思がなかったというのではなく、どうやら書こうとしても上手く書けなかったというような事情があったようですけれども、ともあれ、そうして文庫化からの計算でも7年振りくらいに出た第3作。第1作と第2作の間も7年(当初の刊行からだと10年ですけれど)だからそう考えれば同じくらいだとも言えますが、シリーズとしては少しスパンが開きすぎなのは、確かでしょう。とはいえ、これは別に作者を責めようというのではありません。書けない時は書けない。それは仕方がありませんから。むしろ、新刊を発売したポプラ社を評価すべきかも。何しろ、書店の棚でこれを最初に見た時、以前に読んだシリーズの最新作とはすぐに気が付けず、少しして気が付いてからも、では2作目までがどんな内容だったか思い出せなかったくらいですから。

それでも裏表紙の粗筋を見ているうちに、割といい作品だったという朧げな記憶がよみがえってきたので購入を決めた本作の、その粗筋は「本が大好きな小学五年生・茅野しおりの楽しみは、あこがれのいとこ・美弥子さんが司書を務める雲峰市図書館へ通うこと。幻の司書をさがす男性や、図書館に隠された宝の地図、本を残して家出した少年に、切り裂かれた本の秘密……しおりと仲間たちが、図書館で起こる一風変わった事件の謎を追う。ほのぼの図書館ミステリー!」というもの。まぁ、良くある話と言ってしまえばそれまでです。2003年の第1作発表当時はともかく、今ではすっかりありふれたネタになっているといっていいですし。そんな中では手堅く書かれている良質な作品ではあるので、題材に新鮮さを求めない方で、こういうタイプの作品が好きなのであれば、読む価値は大いにあります。作者としてはまだまだシリーズを続けようということを考えているらしいので、次はこんなに待たされないといいなと思いつつ、期待させていただきたいと思います。

柳井たくみ の『GATE 自衛隊彼の地にて、斯く戦えり 外伝2 黒神の大祭典編』上下巻(アルファポリス アルファライト文庫)は、主人公を取り巻くヒロインの1人、ロゥリィにフォーカスしたエピソード。公式の粗筋は「『門』封鎖から十ヶ月。『特地』アルヌスでは、自衛官と元帝国棋士との結婚式、及びその娘の誕生を祝う伝統祭事が催されることになった。元部下に門出を祝福すべく、自衛官伊丹も準備に奔走。しかし亜神全員の出席が知れ渡り、帝国住民がアルヌスに殺到する非常事態となってしまう。加えてロウリィにかけられた呪いが、式典に大いなる災いをもたらそうとしていた――!」となっていて、ちょっと不穏さも感じさせるような記述になっていますけれども、全体的にお祭り騒ぎの賑やかな内容となっています。こういう話は私の好むところでもあるので、実に楽しく読ませてもらいました。

TVアニメ『夏雪ランデブー』のEDだった「あなたに出会わなければ ~夏雪冬花~」が、ふと、強烈に聴きたくなってしまったので、ならばいっそベスト盤に手を出そうかと思い、Aimer の『BEST SELECTION“blanc”』と『BEST SELECTION“noir”』を入手。ベストでありタイアップが多いからか、収録曲にややワンパターン感がありますが、内容はなかなかの充実ぶりで、これは良いものですね。「blanc」と「noir」では「白」と「黒」という色に合わせて収録曲の傾向を分けていますが、ワンパターンの傾向は特に後者に強い、かな。パワー感のある格好良い楽曲も多いので、その辺はある種、良し悪しではあるのですけれども。どちらが好きかという比較論で言えば、「blanc」の方ということになりますが、「noir」もレベルは高いので、目的だった「あなたに~」以外にも大いに楽しめました(ちなみに同曲が収録されているのは「blanc」の方です)。オリジナルアルバムまでは手を出さないかとは思うのですが、大満足です。

岡村靖幸のニューシングル『ぐーぐーちょきちょき』のタイトル曲は、何と2021年2~3月のNHK「みんなのうた」の放送曲。「みんなのうた」はこれまでにもしばしば、色々なミュージシャンに書下ろし楽曲の提供を依頼していましたが、岡村靖幸はこれまでに「みんなのうた」に楽曲提供をしたことは無く、今回が初めてです。岡村靖幸と「みんなのうた」の組み合わせというのはどうなるんだ、と思って聴いてみたら、これが想定外にハマっている感じでした。子供が好きなタイプのこういう楽曲、確かにこれまでの作風を考えれば書けますよね、岡村靖幸。一方、カップリングの「俺だけのバッシュー」はいつも通りの岡村靖幸平常運転な楽曲。もしも「ぐーぐーちょきちょき」目当てにこのシングルを買った子供(もしくは、そのご両親)がいた場合には、一緒にこの「俺たちのバッシュー」も味わうことになるわけですよね。素晴らしい!

ももいろクローバーZのニューアルバムは、プロ野球選手である田中将大の登場曲として使用された曲を集めた、その名も『田中将大』という1枚。全10曲(と、ボーナストラックが1曲)の全てが新曲というわけではなくて既存のアルバムに収録されている楽曲が半分という構成なのですけれども、それ等も同じ音源ではなくてバージョンを明確に変えて新録を行っているというところは、好印象。このタイミングでの発売が田中将大の東北楽天イーグルスへの復帰と重なったのはさすがに偶然で、実際はここまで7年間で使用されてきた応援歌をまとめればちょうどアルバムが1枚作れるということから出た企画盤だろうとは思うのですが、結果的に、田中将大の日本球界への復帰とバッチリ重なってのリリースとなったのは、ももクロ、「持っている」なぁという感じですよね。総収録時間はそんなに長くないのですが、基本的に応援歌集である以上、収録されている楽曲は奇をてらったり斬新だったりするようなものにはなりませんし、どうしてもパターンは似通ってしまいがちですから、これくらいのボリュームがむしろ最適でしょう。GReeeeN や ファンキー加藤 が提供した楽曲もあるので、そこも聴きどころの1つ、かな。ずば抜けていいとは言えませんが、悪くないアルバムでした。

| 2021年3月13日(土) 待て、しかして希望せよ |

私がピョートル・イリイチ・チャイコフスキー(Pyotr Ilyich Tchaikovsky)の『マンフレッド交響曲』という楽曲の存在を認識したのは、2004年から2005年にかけて放送された2クールのTVアニメ、『巌窟王』がきっかけでした。アレクサンドル・デュマの『モンテクリスト伯』(岩波書房 岩波文庫 全7巻)をSFに勘案したアルフレッド・ベスターの『虎よ、虎よ!』(早川書房 ハヤカワ文庫SF)のアニメ化を当初は考えていたもののそれが叶わず、ならばと大元の『モンテクリスト伯』を独自にアレンジして太陽系をまたいだSFとして構成した作品であった『巌窟王』は、テクスチャ処理を多用した個性的でかつとことん美麗なグラフィック、登場するキャラクターの魅力、役にぴったりとはまったキャスティングの声優たちの熱演、そしてそれ等が織りなす復讐譚をしっかりと支える素晴らしいBGM。ショパンの「別れの曲」にインスパイアされた切ないバラードのOPやイントロのバスドラムの連打が強烈なアップテンポで激しいロックナンバーなEDのジャン・ジャック・バーネル(Jean-Jacques Burnel。The Stranglers のベーシストです)も印象的で、そのサントラ盤は私の中で常にアニメサントラベスト10入りを争うような名盤でした。その『巌窟王』で、全編の総合的なテーマ楽曲の1つとなっていたのが、チャイコフスキーの『マンフレッド交響曲』だったのです。

『巌窟王』で聴いて「これは派手で私好みのオケ曲だな」と確信した私は早速CDを購入しようと思ったのですが、当時、この曲の入ったCDでCDショップの店頭に置いてあるようなものというのは本当に少なく、というか、置いてすらいないことも多かったもので、探し出すのには結構苦労しました。最終的に、ユニバーサル・ミュージックから出ていたイーゴリ・マルケヴィッチ(Igor Markevitch)指揮、ロンドン交響楽団の演奏のものを買ったのですけれども、最近になって、やはりTVアニメ『巌窟王』内で使用されていた演奏のフルバージョンが聴きたくなって、オンドレイ・レナールト(Ondrej Lenárd)の指揮で、スロヴァキア放送交響楽団が演奏した、NAXOS盤の『マンフレッド交響曲』のCDを中古で購入しました。

クラシックをあまり聴かない人にすれば、同じ曲で、特にアレンジ変更というようなことをせずに元々の楽譜に従って演奏をするのであれば、出来上がってくるものはほとんど変わらないのではないか、と思われるかもしれません。が、これが面白いもので、実際には指揮者の違い、オーケストラの違い、さらにはいつの演奏なのかということによって、同じ曲でも面白いくらいに表情が変わったりするのです。場合によってはテンポも結構違ったりしますし、強弱の付け方も異なります。全く別の曲に聴こえるようなことまではさすがにありませんけれども、「えっ!これが同じ曲?」と驚かされるくらいのことは、全然珍しくありません。この『マンフレッド交響曲』についても同様で、メルケヴィッチ指揮とレナールト指揮とでは、やはり味わいが異なっているので、むしろこうして手元に2枚のCDが存在するようになったことで、その違いの聴き比べを堪能することができるようになったとも言えます。

実はこの聴き比べ、実際にやりだすとかなり楽しいものなのですけれど、ただし、これは非常に深い、底なしの沼でもありますので、ここに嵌まってしまうとえらいことになりかねません。具体的には、様々なCDを購入することで財布が大いに圧迫され、また、購入したCDをどこかに置かなければならないことから部屋のスペースが圧迫されます。例えば、以前にもこの「雑記」で書いたことがあるかと思うのですが、私の友人でこの沼に首までどっぷりと浸かっていた男がいました。彼は学生時代から、アルバイトなどで稼いだ資金の大半をクラシックCDの購入につぎ込んでいて、総コレクション枚数は当時で1万枚くらいだったかと思います。クラシックCDはポップス等に比べれば1枚が安いものも多いので、アルバイトで小遣いを稼ぐ学生の身でもそれが可能だったのですね。今は彼も結婚して子供もいるので、ほとんどCDを買ってはいないでしょうが、それを見て、この沼は危険だからなるべく回避しようと思ったことを今でも克明に思い出せます(なお、ジャズの世界も同様に深い沼を有しているので、表面的に特定のCDを買うことはたまにあったとしても、それ以上のことは、実際に興味は多々あるのですけれども足を踏み込むのは絶対に避けるようにしています)。

そんな私が、結局、こうやって特定の楽曲の別盤を購入してしまったりしているのですから、生きていくということは面白い。とはいえ、今の生活環境、住んでいる部屋の広さ、資金の余裕などを考えると、上記の2つの圧迫を平然と受け入れることはさすがにできません。残りの人生の長さがどれくらいなのかという問題もあるのですが、野望としては、そこを何とか解消して、ポップスやロックだけではなく、クラシックでもコレクションに囲まれてみたいという気持ちは、実は結構な昔からずっと抱いています。『巌窟王』では無いですけれども、「待て、しかして希望せよ」の精神で、虎視眈々と夢の実現を狙い続けるだけ、かな。あるいは死ぬまでに叶うことはないかもしれませんけれども、それも含めて「野望」と呼ぶものですよね。

ロイス・マクマスター・ビジョルドの「五神教」シリーズ第2弾、『影の棲む城』上下巻(東京創元社 創元推理文庫)を読了。上巻の裏表紙に掲載された粗筋は、「チャリオン国太后イスタは鬱々としていた。元国主の夫はとうに亡く、娘はチャリオンの国主となっている。では、自分は?このまま故郷の死とで、とらわれ人のように一生を過ごすのか……。耐えられなくなったイスタは、わずかな供だけを連れ、巡礼の旅に出た。『チャリオンの影』に続く〈五神教シリーズ〉。ヒューゴー、ネビュラ、ローカスの三賞受賞。異世界ファンタジーの金字塔。」となっています。ちょっと持ち上げすぎな気がしないでもないものの、面白かったのは確かなことです。国家間の戦争を描いているシーンもありますし、話の派手さという点では1作目以上かもしれません。そういう意味では、いわゆる「ファンタジー」として多くの人が想像するであろうものは、ということになるでしょうか。どちらが好きかというのは、これはもうその人それぞれの趣味の問題ですね。ただ、『チャリオンの影』を読まないでいきなりこの『影の棲む城』に手を出すのは、さすがにお勧めできません。キャラクターが共通していることに加え、世界観、基本設定についても、第1作目での説明を読んでいることが前提となって物語が進んでいますから。なお、3作目の『影の王国』上下巻はここまでとは全く違う舞台で、『チャリオンの影』や『影の棲む城』の登場キャラは出てこない物語になるのだそう。まぁ、このシリーズについては1つ1つが個別に独立した物語だとして読むべきなのでしょうから、ここは、あまり気にすることでも無いかな……?引き続き3作目も読み始めていく予定ですが、これまでに読んできた2編と同様に、面白いものになっていればいいなと思います。

ライトノベルのレーベルでシリーズが刊行されている文庫のスパンが1年も開くというのは、このジャンルにおいて一般的なことではありませんけれども、ただ、それくらいの間隔が開いてしまうということは必ずしも滅多に起こらないレベルの珍事では無い、と私が思ってしまうのは、そういうシリーズを幾つか知っているからですが、えてしてそういうシリーズというのは固定ファンが新刊を心待ちにしている状態でありつつも新規の読者をその期間中に獲得し続けたりはしないものです。が、そんな中で例外とも言えるのが、オキシタケヒコの『筺底のエルピス』(小学館 ガガガ文庫)という作品。新刊が出ない間も、既刊の読者がその感想をSNSで発信し、身近にいる友人知人にこれを読まないのはウソだと薦め、布教していった結果、熱狂的な読者がじわじじわと増え続けていたという、本当に面白い作品は正当に評価されなければならないという、少々理想論的な命題が現実のものとなるさまを見せてくれているという、その一点だけでも個人的に希望を覚えてしまう、そんな『筺底のエルピス』の最新刊、『筺底のエルピス7 -継続の繋ぎ手-』が、シリーズ第6巻の『筺底のエルピス6 -四百億の昼と夜-』から25ヶ月を経て、先月に発売となりました。正直、購入したその日にすぐに読み始めたかったところだったのですが、仕事が年間の最繁忙期で通勤の電車内くらいしか本を読む時間が取れず、なるべく一気に読める時間をさぐっていたところ、こうして発売から1ヶ月弱経ってからのご紹介となってしまいました。

前置きはこれくらいにして、今回の粗筋を紹介しましょう。裏表紙には、このように記載されています。「殺戮因果連続憑依体――。古より『鬼』や『悪魔』と呼ばれてきた脅威を狩る、三つのゲート組織が突如として沈黙した。月に座す異星知性体によって、三体の地上端末すべてが掌握されてしまったのだ。さらに《門部》本部では、阿黍宗佑が第二心臓を埋め込まれ、無敵の刺客として復活しようとしていた。朋之浦結の身柄が彼によって押さえられてしまえば、人類の未来は潰える。断ち切られた希望の糸を繋ぎ直すべく、百刈圭率いる狩人たちはいかに抗うのか。人類の存亡をかけた、影なる戦士たちの一大叙事詩。終焉を拒絶する、反撃の第7弾。」この粗筋を書いた(であろう)担当編集氏の興奮度合も伝わってこようかという文章ですが、実際に読んでみると分かります、そのような状態になるのは、仕方がない……というか、当然のこと、当たり前の流れです。戦闘に継ぐ戦闘、死力と知力を尽くした超絶的な戦いが読んでいてテンションをひたすらに上げてきますし、何より、第4巻までの巻を重ねるごとに深まる絶望と、第5巻から微かに見えだした希望、そしてこの第7巻では追い詰められたところからの反転攻勢という流れには、本当にタイトル通りに筺の底に希望が遺されていることを信じたくなります。しかし、その一方で、次巻から始まる最終章のサブタイトルは『絶望時空』という不穏な気配が濃厚に感じられるものとのこと……うーむ。このうえ、絶望が更に積みあがっていくのか。楽しみなような、怖いような。

「ヴィンダウス症――動かないもの一切が見えなくなる未知の疾患。韓国の青年、キム・テフンはこの難病から苦心の末に寛解状態へと持ち直したことで、中国・成都の四川生化学総合研究所から協力を要請される。それはヴィンダウス症の寛解者と都市機能AIを接続する未曽有の実権だった。様々な思惑が交錯する近未来の中国で、都市と人間をめぐる巨大な計画が動き出していく――第8回ハヤカワSFコンテスト優秀賞受賞作」という粗筋の、十三不塔の『ヴィンダウス・エンジン』(早川書房 ハヤカワ文庫JA)を読了。内容より何より、この作品を書店で見かけてまず目を惹かれたのが、著者のペンネーム。1977年の愛知県生まれらしいのですけれど、よほど麻雀が好きなのでしょう(読み方は「しーさんぷとぅ」ではなく、「じゅうさんふとう」となっていますが)。例えば大学時代や新社会人時代などに、かなりやりこんでいるのかもしれません。そういえば、サークルに入った大学生男子が部室で酒とたばこをたしなみつつ麻雀をやりまくるという青春の一形態、私が現役のころはまだ残っていましたけれど、今はもうすっかり見なくなってしまっているのでしょうね、きっと。仲間内での賭け麻雀がいいことなのかどうかという倫理等の問題はさておいて、そこにそこはかとなく寂しさめいたものを感じてしまうというのは、中年のノスタルジーでしょうか。

さて、そういう余談・雑談・脱線話はこれくらいにしておいて、『ヴィンダウス・エンジン』です。独自の病気を持ち出して物語を描くというのはSFに限らず珍しい話ではなく、その設定内容が少々突飛であるというのも、まぁアリではないかと思います。ただ本作については巻末でハヤカワSFコンテストの審査員たちが選評として述べているように、その病気――ヴィンダウス症とそれ以外の設定や、物語の構造とのリンク付けに強引さが目立つのが、かなり気になりました。「こういう状況がこういうガジェットと結びついていくと面白いよね」というアイディアからストーリーを作るのは別に構わないし、実際それが面白いの展開を作り出せるのであればどんどん取り組んでいくべきだと思いますが、ジャンルをSFにした以上は、最低限、強引にでも納得させられるような(各要素間の)関連性の設定を作り込んでいく必要はあるのではないかなと思います。また、せっかく物語の舞台を成都にしたのだから、もう少し「中国ならでは」的な設定や展開を盛り込んでいてもいいのではないかとも感じました。中華SFの書き手では無いから突っ込み切れないところがあってもやむを得ないところもあるかもしれませんが、とはいえ、そういうところが、明らかに物足りないのです。全体的な流れは嫌いではありませんし、むしろ好きなタイプの物語であるだけに、それがかなり残念。とはいえ、デビュー作でこういうものを書けるのであれば、第2作以降に期待は出来そうな気がします。

柳井たくみ の『GATE 自衛隊彼の地にて、斯く戦えり 外伝1 南海漂流編』上下巻(アルファポリス アルファライト文庫)は、「『門』封鎖から五ヶ月――『特地』で孤立した自衛隊が食料・燃料不足など諸問題の対応に追われるなか、帝国の国力低下に伴い、辺境各地では紛争が頻発していた。この状況を打開するため、帝国と日本は合同使節団を紛争国に派遣することを決定する。ところがその道中、使節団を乗せた大型船が座礁し、皇太女ピニャと護衛の自衛官伊丹の二人が、大海原に放り出されてしまう!」という粗筋が示すように、基本的に外伝は、本編のラスト、『門』の閉鎖から再び日本と特地が繋がるまでの四年間に、特地に残った伊丹達に何があったのかを描くという趣向になっています。で、この外伝1作目は、本編では状況的に進展のしようが無かった、帝国皇帝の娘ピニャと主人公伊丹耀司との関係が題材。次に続く仕込みも行われているので、これは実際には「外伝」というよりは「第二部」と呼んでもいいような内容になっていると言っていいでしょう。来週は、引き続き外伝の第2部を紹介します。

アメリカに渡ってのシリーズ第3部2冊目となるのが、石塚真一の『BLUE GIANT EXPLORER』第2巻(小学館 ビッグ コミックス スペシャル)。第1巻の時にも書きましたが、新たな土地で新たな観客を前に新たな挑戦をする、というのはいいとして、前と同じことを繰り返しているようではドラマとしては問題があるわけで、それをどのようにしてくるのかが、特に序盤のこの辺りでは重要になってくると思います。その点から今巻を考えると、現状の2冊は、とりあえずの流れとしては悪くないけれども、というくらいの感じ。面白いか面白くないかという娯楽作品として根源的なポイントについては、問題なく前者であると言い切れるだけに、ここをしっかりとクリアーして、ジャズの本場であるアメリカに渡ったからこその展開、そこで起きる出来事、体験、出会う人達のことをどのように描いてくるのか、ひとまず、期待するしかありません。

仕事が年間の最繁忙期で連日の残業と土日出勤でヘトヘトな状態の時が発売日だったからなのか、買ったまま読むのを忘れてしまっていた岩原裕二のダークファンタジー、『クレバテス ―魔獣の王と赤子と屍の勇者―』第2巻(LINE Digital Frontier LINE COMICS)を読了。トーンをあまり使わずに線のメリハリと効果的なベタの使い方で読ませる絵柄は相変わらず私の好みのツボを押さえてきます。この第2巻まででようやく作品世界の設定の序の口部分が説明されたという感じなので、作品自体の評価はまだ何とも言いかねるところが多いのですけれども、大きな戦乱の兆し、バシバシと人が死に、エゲつないシーンも色々と出てきそうな予感はしており、それも含め、本作がどういうことをどこまでどう描いていくか、期待は高まっています。

| 2021年3月6日(土) ホログラフとシンギュラリティ |

静岡県静岡市葵区に本社を構え、車のバックミラーで国内シェア1位を誇るという、株式会社村上開明堂。ちょっと前の話で恐縮なのですが、その村上開明堂が、「空中浮遊映像」光学技術、つまりホログラム技術を使った非接触があ非接触インターフェース・システムの基礎開発を完了したということを、今年2月9日のプレスリリースで発表していました。新型コロナウイルスが感染拡大する中、例えばエレベーターの操作ボタンだったり銀行のATMのテンキー、駅の券売機などのタッチパネルでは不特定多数が頻繁に触れるということで、色々と問題があるのではないかということが指摘されていたりしましたよね。この技術は、それらのインターフェースのボタン部分をホログラムで空中に浮かび上がらせ、それに触れることで操作ができるようにするというもの。プレスリリースには、共用/公衆トイレの操作パネルや、病院などの受付入力も例に出ていました。「明るく高画質で人の感覚に即した応答性能と操作感覚を実現し、様々な業界や用途で幅広く活用していただけるように汎用性の高い設計にして」いるというこのシステム、既に先月からサンプルの有償提供が開始されていて、来年には量産化ができることを目指しているのだそう。社会のニーズに応じた、核心的な技術だと言えるでしょう。自動車のフロントガラスにナヴィゲーションその他の様々な情報を投影するヘッドアップディスプレイ技術も開発されているところだったかと思うのですが、その応用的なところから出てきたものなのかもしれませんね。

実際に私の生活圏内でこれを使う日が来るのは、まだ少し先になるだろうなとも思いますが、これは、ほぼSF映画やアニメの世界です。技術の進歩速度が客観的、統計的にどうなっているのかを調べたことは無いのですけれども、遥か未来とまでは言わないまでも少なくとも1世紀くらいは先にならないと現実化はしないのではないかとうくらいに思っていた、少年雑誌の未来都市予想図や、SF作品等で目にしてきたものが日常生活の中に普通に存在する時代が、こうしてすぐ目の前に迫ってきているというのは、何だか不思議な、というか、奇妙な気分にもなります。ですが、改めて考えてみれば、今や皆が当たり前に持っているスマホにしろ Suica等の交通系ICカードにしろ、昔はSFの中にしか登場しないようなガジェットだったわけですから、そんなに驚くようなことではないとも言えるのかもしれません。となれば、小さい頃にわくわくしながら見ていた未来予想図に出ていたそれ以外の様々な科学技術も、もしかしたら私が生きているうちに実現していくのかもしれません。それが一般民生用のものとして巷にあり触れるのか、あるいは軍事用のものとして限定的に実用化されるのかという違いはあるかもしれませんが。

この分だと、AIがシンギュラリティ、すなわち「技術的特異点」を突破するのも、そんなに遠いことではないのかも。AIの進化は様々な職業を失業に追い込むというようなことが週刊誌その他で採り上げられたりもしましたが、シンギュラリティの突破まで至ったならば、そこで言われていたこと以上に、様々な職種について「これって、別に人がやらなくてもいいんじゃね?」ということになりそうです。とはいえ、現時点で既にAIの導入で人は不要になると言われている職業の中には、私としては別にそんなことも無いのではないか、単純作業部分はAIで肩代わりが普通にできるものの、それだけではない、人対人で接することに意味のある、役割のある業務もあるのだから、そこに重点を置くようにシフトしていくことで、職業としては残っていくのではないかと思っているものもありますから、シンギュラリティの時代を迎えたとしても、案外と、結構多くの職業が、規模の縮小などはあるかもしれませんけれども、最終的に消えてしまったりはせずに生き残っていくのではないか。そう、私としては感じています。それが合っているのか、それとも間違った認識なのか。その答えを知ることは私の人生の続く範囲ではあり得ない、それよりも前に私は死んでしまうだろうと考えていたのですけれど、意外と、そうでも無いのかも。それが幸せなことなのかどうかは人によってスタンスが異なるでしょうけど。

第8回ハヤカワSFコンテストの優秀賞を受賞したというのが、竹田人造の『人工知能で10億ゲットする完全犯罪マニュアル』(早川書房 ハヤカワ文庫JA)。本作の粗筋は「首都圏ビッグデータ保安システム特別法が施行され、凶悪犯罪は激減――にもかかわらず、親の借金で臓器を売られる瀬戸際だった人工知能技術者の三ノ瀬。彼は人工知能の心を読み、認識を欺く技術――Adversarial Example――をフリーランス犯罪者の五嶋に見込まれ、自動運転現金輸送車の強奪に乗り出すが……。第8回ハヤカワSFコンテスト優秀賞受賞作。人生逆転&一攫千金!ギークなふたりのサイバー・ギャングSF」というもので、端的に言うならばAI技術を使ったクライムエンターテインメント小説といったところになるでしょうか。一応、近未来が舞台であることからSF味はありますが……個人的には、娯楽小説のジャンル分けで考える方がいいような気もしないでも無いです。なかなかに面白かったですし、多少長めにコメントなぞを書いてみたくなったので、「読む」に採り上げることにいたしました。ですので、これ以上の私の感想を読んでみたいという方は、リンクをクリックしてその先を読んでいただければと思います。

本編の最終巻となる、柳井たくみ の『GATE 自衛隊彼の地にて、斯く戦えり5 冥門編』上下巻(アルファポリス アルファライト文庫)を読了。上巻裏表紙の粗筋は「『門』の封鎖を決定した任本政府に対し、異世界の権益を求める諸外国陣営は銀座選挙という暴挙に出た。さらに『門』を再開通させる能力をもつ魔法少女レレイが何者かに攫われ、日本は外交上窮地に追い込まれてしまう。その頃『特地』では、自衛隊の防御が手薄になった政党政府軍の本拠地イタリカを、ゾルザル軍主力が急襲しようとしていた。巨大帝国を二分する内乱は、ついに最終決戦の時を迎える――」というもので、非常にベタと言えばベタな展開ながら、それだけにとても楽しめるものとなっています。もちろん、ここで描かれているのは大規模な戦闘、戦争なので、情け容赦の無い描写もあれば大量の死者も発生しているから、そんなものは例えフィクションであっても楽しめないという人もいらっしゃるでしょう。それはそれでその人の見解であり感性なので特にどうこうコメントするものではないのですが、本作が、自衛隊が日本ではない地で大規模な戦闘を行う、ということに拒否感を覚える人には向かない作品であることは確かです。まぁ、そういう人は、そもそもタイトルを見た時点で本作を読もうと思わないでしょうから、問題は無いとも言えるかもしれませんけれど。欠点の無い作品、隙の無い作品とは言いませんが、ラノベ的要素にハードな軍事戦闘要素をミックスさせて面白く読ませるという点で、個人的には、やはり面白いなと思いましたし、来週以降は、引き続き、外伝の再読に入る予定です。

集英社文庫が1月に出した「宇宙」というテーマで書かれた7人の作家の短編を収録したアンソロジー本、『短編宇宙』(集英社 集英社文庫)を読了しました。このアンソロジーに参加している川端裕人や宮澤伊織経由で存在を知った本ですし、何より統一テーマが「宇宙」ということなので、これはもう、ガチガチにSF寄りなアンソロジーになっているのかなと思って読み始めたのですが、実際の内容は、そんな予測よりももっと幅の広い、様々なタイプの作品が集められたアンソロジーになっていました。以下、全作品ではありませんが、読んで気になった・気に入った作品について、収録順に簡単な感想を書いていきます。当たりの確立も高めで、いいアンソロジーだったのではないでしょうか。

まずは、加納朋子の「南の十字に会いに行く」。冒頭を飾る作品は父娘の石垣島旅行での星空バスツアー、竹富島での星砂採取等を描いて、そこに不在な母親の存在を絡めつつ、親子関係や人の生きがいとそれに対する家族の支援といったようなものを描く作品。こじんまりとしていますが綺麗にまとまった短編ですし、扱っているテーマも普遍的で普通に面白く読め、読者の共感を呼びやすい、つまり非常にオーソドックスな作品だと言えるでしょう。出だしにこれが来たことで、あれ、そこまでSF寄りでは無かったりするのかな、と思った……というのは、まぁ余談です。

続く、寺地はるな の「惑星マスコ」は、社会生活に馴染めない、自分は「みんな」とは違うのだ、という意識を抱きつつ生きている人達に注ぐ作者の優しい視線が感じられる作品。短い作品ですし、大きな事件も何らかの解決も提示されず、例えば近所の子供の今後等がどうにも気になるところではあるのですが、それでも、自分は自分で良いんだよ、ということを提示するというのは、大事なことだと思います。テーマとしては、ちょっと手垢がつきまくっている感はありますが。

酉島伝法の「惑い星」は、かなり楽しめました。これを軽めの娯楽作品と受け止めてしまう私の感性は、それこそ「惑星マスコ」の登場人物達では無いですけれども、一般とはちょっとズレているのかもしれません。星の擬人化作品を読んだのはこれが初めてというわけではありません。とはいえ、本作のようなメーターの振り切り方をしているのは個人的には初めて。「宇宙」というテーマでこういう作品を提示してくるという辺りに、酉島伝法という作家の個性が現れています。評判も高いですし、どこかでちゃんと著作を読まなければいけないかなと思っている作家なのですが、実際に作品を読んだのは、昨年3月に紹介した、『2010年代SF傑作選』第2巻(早川書房 早川文庫JA)に収録されていた「環刑錮」に続いて2作品目。特異さやクセの強さで今一つ敬遠していたのですけれど、今回の「惑い星」のようなものが他にもあるのであれば、ちょっと真剣に、こういうアンソロジーではなく、酉島伝法単独執筆の書籍購入を検討しなければならないかも。

今回の収録作の中で1作だけ浮いた感じになっていて、だけれども一番面白かったと個人的に感じたのが、宮澤伊織の「キリング・ベクトル」。一言でいうならば「バカSF」的な短編なのですけれども、そのバカっぷりというか、風呂敷の広げっぷりが痛快でした。66ページという、収録作品の中では一番のボリュームを持つ作品ですが、どんどん話が転がっていくので、逆に、収録作の中では1,2を争う速さで読み終えてしまったくらいかもしれません。広げ切った風呂敷が辿り着くエンディングも好みでしたし、これは、良い作品です。おそらく私が購入前にこのアンソロジーに求めていたのはこういう作品が束になって収録されていたことなのですけれど、しかし、想定とはちょっと異なっていたとはいえ、ここまでのこのアンソロジーは、そこまで悪い内容ではなく、そしてトドメにこの作品が来たことで、満足度は格段に上がったと言えます。

そんな『短編宇宙』のトリを飾るのが、川端裕人の「小さな家と生きものの木」。これは最近の彼の作品らしく、親子の物語となっています。父と娘の宇宙を媒介とした交流、そして母親の不在という点など、加納朋子の「南の十字に会いに行く」と共通する項目の多いところが、意図してそういう発注があったのかどうかは分かりませんけれども、いずれにしても、両作品がこのアンソロジーの最初と最後を飾っているというのが、全体の統一的なイメージ構築に大きく貢献している感はありますね。ラストの一つ手前で「キリング・ベクトル」という飛び道具をかましつつ、締めくくりは穏やかな、この「小さな家と生きものの木」を配置する。担当編集者が構成にかなり頭を使ったのだろうなということが察せられます。

元アイスダンス選手のスケートコーチ司と、才能を感じさせる小学生の少女 いのり がオリンピックのメダリストを目指して成長していく、つるまいかだ の『メダリスト』第2巻(講談社 アフタヌーンKC)を読了。「フィギュアスケートでオリンピックを目指す いのり&コーチ・司の挑戦、名港杯が始まった!2回転の連続ジャンプを仕上げてきたライバル・三家田に対しいまだに1回転しか跳べない いのり。地道に磨いてきたスケーティングと司が見出したスピンの才能を武器に、優勝を目指しリンクに降り立つ――!」というのが、裏表紙にある今巻の粗筋。とりあえず最初の大会、成果と課題、ライバルとのアレコレ、という、物語構成としては鉄板な流れを辿っており、問題なく、最高に面白い内容になっています。登場するキャラクターがどれも魅力的ですし、少し粗いところのあるタッチも、物語の勢いにプラスに働いていて、可愛らしさと一生懸命さと熱さがハイレベルで同居した、良い作品になっています。あちこちで評価が高いようですが、それも納得、ですね。未読の人、読み始めるなら今の内ですよ。「超」の付くおすすめ作品です。

昨年くらいからちょっと気になっていた、あいみょん の音源を手に入れてみました。とりあえず『tamago』、『憎まれっ子世に憚る』、『青春のエキサイトメント』及び『瞬間的シックスセンス』の4枚を入手。最初の2つはミニアルバム、後ろの2つが1stアルバムと2ndアルバムですね。正直、あいみょん という芸名の付け方はあまり好きではない系統だったりするので、それだけで何となく敬遠してしまっていたのですけれども、大ヒットした「マリーゴールド」をあちこちで聴いているうちに音楽的には悪くないなと感じ始めたことと、TVで『タモリ倶楽部』に出演して趣味の官能小説や春画のことを語っている姿を見てキャラクターにも興味が出たことで、こうなればアルバムも聴いてみなければなるまいなと思ったという次第。で、ひとまずこうして4枚をまとめて聴くと分かるのですが、あいみょん、音楽的にはかなりオーソドックスなことをやっているんですよね。歌詞に個性が出ているので、そこが特徴的ですし、メロディーメイカーとしての才能はかなりのものだと思いますが、サウンド的には、そんなに奇をてらった感じにはしていない。私と同年代かそれ以上の年代の知人にも、あいみょん の曲が結構好きだという人が多いのは、そういうところが影響しているのかもしれませんね。もちろん、私もこういうのは嫌いでは無いので、しっかりと楽しませてもらいました。なるほど、これは人気が出るのも分かるな。いいミュージシャンですし、良い楽曲が何気に多いです。

Cocco の『クチナシ』は、彼女の11枚目のオリジナルアルバム。デビュー当時の彼女は非常に微妙なバランスの上で精神的に成り立っているような危うさ、ちょっと触れたらそれだけで崩れてしまうか、あるいは牙を剥きだして攻撃を仕掛けてくるかしそうな、そんな非常に脆く同時に尖りまくった存在であると感じられるミュージシャンでした。これは、当時に、例えばインタビューやそれ以外の方法で彼女の考え方や経歴といったようなことを知ってそのように感じたのではなく、ただ彼女が発表した楽曲を聴いていただけでそう思ったのでしたが、その後も積極的に調べたりはしておらずとも、ただ色々なところからそれとなく入ってくる話を総合したところ、どうやらそこまで的外れなことを私が感じていたということは、無さそうに思えます。「触れなば斬るぞ」と彼女が考えていたということはないでしょうけれども、そういう、若さや青さということと同義でありつつも、それだけでは割り切れない異質さや、この人は果たしてこのままこの世界で生きていくことができるのだろうかと心配でたまらなくなってしまうようなところが、その頃の Cocco に関して私が好きだったところだと言ってもいいような気がします。

それから彼女には色々とあったようで、一時期は音楽活動(というか、芸能活動というべきか)からもすっかり遠ざかってしまったこともありましたが、幸いにも、彼女は今でもこうして音楽を作り、歌い、そして自分のペースで新作をリリースしてくれています。その楽曲からは、さすがにデビューした頃のような、根底で他者を拒絶しているかのような危険性は無くなっているので、数年前くらいには、仕方がないことだけではあるけれどもそれが寂しいなと思った時期もありました。が、2019年リリースの『スターシャンク』、そして2021年の『クチナシ』と、最近のアルバムは「今の」Cocco の音楽活動が非常に良好に回っていることをはっきりと示している充実した内容になっていて、楽曲やアレンジの質も高くて、確かにかつてとはテイストが微妙に変わってきていますけれども、決して悪い意味ではなく、ちょっと偉そうな物言いにはなってしまうのですが、これはこれで、良い音楽、良いミュージシャンとなってきたと感じています。今回のアルバムは全15曲。個人的にはいわゆる「捨て曲」が無いと思っていますし、これは、良い買い物をしました。

| 2021年2月27日(土) 春が来る、のか、来ないのか |

今回の更新が2月最後の更新となりますので、この「ぱんたれい」運営上のマイルールに従って、Top写真 を変更いたしました。1月が新年を祝うということで寺社仏閣を、2月は受験生応援シリーズということでいずれかの大学で(もしくは、大学を)撮影したものを使うということを自分の中で決めてやってきているわけですが、以前にも書いたかと思いますけれども、3月については特にそういった「縛り」は設定していません。春っぽいものにこだわって画像をセレクトした年もありますが、そういうことはほぼ考えずにその時に自分的にピンと来た画像を採用した年もあります。それでいうと今年は、後者のパターンでしょう。これがどこの海岸かとか、そういうことはいつものように来月末に4月の Top写真 への更新をおこなったタイミングで「あーかいぶ」にて書かせていただこうかなと思っていますが、ともあれ、どこかの砂浜で釣りをしている男性を引きで撮影した1枚ですね。それにしても、我ながら、3月の要素が一切ありません。まぁ、では他の月、4月とか5月の Top写真 にそれぞれの季節の趣があるかというと(意図してそういうものを選んだ一部の年を除いて)そんなことは無いわけで、今更な話ではあるのですけれど。

ともあれ、2月が終了。受験生応援シリーズの Top写真 を使ってきた1ヶ月が終わって思うのは、まだこれから試験本番だという人も当然にいらっしゃることでしょうけれども、今年の、新型コロナウイルス感染症による一部の都道府県の緊急事態宣言下で行われた受験というのが、どういう影響を受験生に及ぼしたのかということです。もちろん、この状況下でもしっかりとした結果を勝ち取った人もいるでしょうが、意に添わぬ結果となってしまった人も多いだろうなということは、容易に推察できるわけですから。長い人生、思うに任せない状況の中に置かれてしまうことは数多く、また、自分の力がそんな中でまるで発揮できなかったというような経験も、両手両足の指でも全然足りないくらいに存在するわけですが、その事実を指摘したところで、慰めのようなものにはなりませんよね。とりあえず私がここで言えるのは、それが高校受験であれ大学受験であれ(さらに言うならば小学校受験や中学校受験であっても)、受験の失敗は人生失敗とイコールではないよ、ということでしょうか。正直、敢えて言わせていただくならば「その程度の」失敗でその人の人生が終わってしまうことなど、あり得ません。ここから先で、いくらでもリカバリーが効きますし、なんなら、例えばそれで浪人をして来年志望校に合格・入学した結果、そこで生涯の友人と出会うことになるという可能性だって十分にあるのです。

つまり何が言いたいのかというと、受験を失敗したとして、それを悔しいと感じないようではそれはそれで問題があるでしょうが、必要以上に自分を責めたり追い込んだりする必要はないよ、ということです。「人間万事塞翁が馬」という故事成語もありますし、その辺り、精神的にタフに、しなやかにあってほしいなぁと、自分自身がそうありたいという願いも込みで思っているのです。

ロイス・マクマスター・ビジョルドの未読作品、『チャリオンの影』上下巻(東京創元社 創元推理文庫)は、「五神教」シリーズの第1作目。かれこれ10年以上も積読のままにしてしまっていた作品ですが、昨年末くらいから、ビジョルドの未読作品を消化しようという気分が盛り上がってきていたので、満を持して(と、いうことにさせておいてください)このシリーズを読み始めたという次第です。上巻の裏表紙に書いてある粗筋は、「戦の末に敵国の奴隷となり、身も心もぼろぼろになって故国に帰ってきたカザリル。運良く少年のころに仕えたバオシア藩で、国主の妹イセーレの教育係兼家令に任ぜられた。だが、イセーレが弟と共に宮廷に出仕することになったため、カザリルも否応なしに陰謀の渦に巻き込まれることに……。五柱の神々を崇める国チャリオンを舞台にした、ビジョルドの異世界ファンタジー三部作開幕」となっています。実際には現時点で4作目の邦訳が発売されており、未翻訳の作品も文庫でもう1冊は出せるだけあるので、これを三部作というのは妥当では無くなっているのですけれども、この1作目の邦訳がされた2007年においては、「五神教」シリーズは三部作だったので、これは仕方がありません。なお、今の版で変わっているかどうかは……確認をしていないので分かりません(そもそも最近に重版されているかどうかも知りません)。内容は主に政治劇となっており、派手な戦闘シーンやアクションシーン等はほぼ無いので、そういうものを期待する人には肩透かしに感じられるかもしれませんけれども、物語自体はかなり面白いものになっていました。このシリーズは統一した主人公が要るようなものではなく、各作品ごとに主人公が変わっています。この『チャリオンの影』の主人公であるカザリルはなかなかに魅力的なキャラだったので、これ以上彼の物語が読めないことは多少残念ではあるのですが、この上下巻でカザリルに関する問題は綺麗に落着しているとも言えるので、まぁ、これ以上何を書いても全て蛇足になりそうです。となれば、そこに贅沢は言えないでしょう。シリーズ第2作の『影の棲む城』上下巻(同社 同文庫)では、本作に登場していたイスタが主人公になっているとのこと。とりあえず、なるべく早くそれを楽しむとしましょう。

ペンネームを変えて名前を平仮名表記にした、有川ひろ の『アンマーとぼくら』(講談社 講談社文庫)を読了。表記を変えた理由は確認していないのですが、まぁ、それで作品の内容が変わるわけではないですよね。本人が色々と考えて決めたことでしょうから、外野の私がどうこういう事ではありませんし。裏表紙の粗筋は「母の予定に付き合う約束で沖縄に里帰りしたリョウ。実の母は子供の頃に亡くなり、再婚してリョウを連れ沖縄に移り住んだ父ももういない。休暇は三日。家族の思い出の場所をめぐるうち、リョウは不思議な感覚にとらわれる。この三日が、恐らくタイムリイット。三日目が終わったら……終わったら、どうなる?」というもの。よくある親子愛モノと言ってしまえばそれまでですが、そこにちょっとフックを利かせているところが、本作のミソ。沖縄という舞台がもたらす、そこならばそういう不思議な出来事もあり得るのではないかという雰囲気、そういうマジックリアリズム的な沖縄のイメージは、私の場合、池上永一の諸作品から来ている部分も多く、自身は実際に沖縄に行ったことは無いので、ほぼ100%が想像と妄想でできていると言ってもいいかもしれませんけれども、ともあれ、そんな私のイマジナリー沖縄に、本作は上手い具合にハマってきたかなという感があります。

おそらく、本作に対して「あまり良い作品とは思えないと」感じる人は、主人公の父親のキャラクターがどうにも許容できなくて仕方がないということが、その理由となっていることが多いのではないでしょうか。確かに、色々と問題のあるキャラクター設定になっているのは否定できないところです。これを受け入れられるかどうかは、つまり彼に可愛い部分があると思えるかどうかが分水嶺で、それは実はその人の性別や年齢、特に後者に大きく左右されるのではないかという気がします。受け容れられるようになったから偉いとか凄いとかそういう事ではなく、こういう人っているよね、仕方がないよなぁ、という、諦念というか、達観に近いところから来る微笑ましさというか……実際身近にいたら面倒でたまらないキャラではあるのですけれども、そんな感じです。ベタなネタでベタな展開をベタに突き詰めた作品なのですけれど、もともと 有川ひろ というのはそういうベタさの処理が上手い人ですから、本作もしっかり読ませてくれる面白い作品になっていました。ちょっと感動の押し付け的なところは、気になりましたけど。

以前に紹介した『風牙』(東京創元社 創元日本SF叢書)に書下ろしを加えて2分冊した文庫化の2冊目となるのが、門田充宏の『記憶翻訳者 みなもとに還る』(東京創元社 創元SF文庫)。昨年11月21日に紹介した1冊目の『記憶翻訳者 いつか光になる』(同社 同文庫)同様、元々のソフトカバー版に収録されていた「みなもとに還る」と「虚ろの座」に、書き下ろし短編とインターミッションとなるショートストーリーを1編ずつ加えた構成になっています。裏表紙の粗筋は、「記憶翻訳者として働く珊瑚は、<九龍>に持ち込まれた仮想空間コンテンツの調査をきっかけに、母親を名乗る女性・都と対面する。生活共同体<みなもと>の指導者である都は、過剰共感能力の異常発現ともいえる症状に苦しんでいた。珊瑚は原因を探るべく、都の記憶データに潜航するが……第5回創元SF短編賞受賞作に始まる、傑作エンタテインメント連作集第2弾。」となっています。『いつか光に~』は、新たに加えられた短編が主人公のキャラの掘り下げを深め、世界観を豊かにする形になっていたので、当然、この『みなもとに還る』に対する私の期待は大いに高まっていました。

冒頭を飾る新作「流氷に刻む」は、人の記憶を記録するということの意味すること、そこから生まれるものを描いていて、確かにここで行われていることは犯罪ではあるのですけれど、しかし、技術の促進が生み出すのは悲劇や犯罪、マイナス面のことだけではなく、希望や明るい未来をもたらすものでもあるという、作者である門田充宏の科学に対する肯定的な視点が感じられる好エピソードでした。そして、もともとの『風牙』を再構成してこの位置にこれが加わったことで、親と子との関係を題材に肯定的な空気感で物語を締めた「流氷に刻む」から、主人公である珊瑚の過去がクローズアップされる「みなもとに還る」へと繋がる流れができたわけです。

記憶の記録と、そこから疑似体験コンテンツを作成し商業ベースで提供することは、珊瑚たち過剰共感能力者への差別を解消することに何らかの力を発揮するようなことではありません。その一方で、<九龍>における感覚情報翻訳者(インタープリタ)という仕事は、社会から拒絶されていると感じ軋轢の中で苦しんでしまう過剰共感能力者に、社会との接点、仕事を通じて積極的に関わる場を提供する職業です。それに対し、社会と上手く行かないのであれば、自分達でコミュニティーを作って暮らしていこうというスタンスの<みなもと>。「みなもとに還る」というエピソードは、この両者の対比を前提とした、珊瑚と母の物語です。親と子の関係、過剰共感能力が生み出してしまった過去の破綻的出来事と向き合う、そして今いる場所、そこに自分がいる意味を再認識する。そんな物語になっているのではないかと私は感じました。

そして、『風牙』ではラストを飾っていた、珊瑚の父と母の物語である「虚ろの座」が語られた後に、これも今回の書き下ろしである「みなもとに還る」の後日談ショートストーリー「秋晴れの日に」で、この文庫は締め括られます。この「秋晴れの日に」がまた良い内容で、「虚ろの座」だけだと読了後にモヤモヤしたものが残るところを(とはいえ、それはそれで悪くない読後感だったのですが)、明るく前向きな気分で終われることができるようになりました。最後の珊瑚の決意も含め、今回の『記憶翻訳者 みなもとに還る』は親と子を巡る物語である、そう断じても過言ではなさそうです。加筆再構成により、色合いが少し変わった感もありますが、これは間違いなく、プラス方向のアップデートだったと言えるでしょう。元より好きな作品でしたが、更に「是非皆さんにも読んでもらいたい」感が強まりました。

柳井たくみ の『GATE 自衛隊彼の地にて、斯く戦えり4 総撃編』上下巻(アルファポリス アルファライト文庫)は帝国と自衛隊とがいよいよ最終的な全面対決を始めた、そんな中で『門』が開いたことによって世界にもたらされる災厄が発覚するという流れ。公式の粗筋は、「皇太子ゾルザル率いる軍勢と日本自衛隊との戦いは、ゾルザル軍の謀略により、泥沼の様相を呈していた。そんななか、オタク自衛官伊丹耀司は、『門』の影響で発生した異変の実態を探るため、美少女達と『特地』の深奥部へ向かう。そこで一行が目にしたのは、全ての生物に死をもたらす虚無の霧・アポクリフ。日本と異世界とを繋ぐ『門』は、恐るべき惨禍を生み出していた――」となっており、つまり、クライマックスに向けて盛り上げるだけ盛り上げていく、ある意味で読んでいて一番興奮させられるエピソードとなっています。次は、いよいよ本編の最終エピソード。以前に一回読んでいるので物語の大筋は覚えているのですが、細部の記憶はちょっと曖昧なので、大いに楽しませてもらいます。

久井諒子の『ダンジョン飯』第10巻と『ダンジョン飯 ワールド・ガイド 冒・険・者バイブル』(共に KADOKAWA HARTA COMIX)を購入。前者はいよいよクライマックスも近づいている展開で、迷宮の主との息詰まる対決が描かれだしています。一方の後者は、前者に関する、いわゆるファンブックになります。こういうのはえてして、ちょっとしたインタビューを付けたりはするものの大して力も入れずにイラスト再録くらいで編集プロダクションがお茶を濁して制作してそれまで、となってしまうことも多い中、HARTA COMIX が出すものは内容の密度が高くて非常に充実したものになっているという印象があります。これも、「蔵出し」という言葉がまさしくふさわしいような、詳細で興味深い情報が満載で、全部をきちんと読もうとするとかなりの時間を要することになります。作中では描かれなかった、言及されなかった裏設定的なものもきっちりと作ってあったんだなと、これを読むと感じられます。描きおろしのショートコミックも満載ですし、値段は少し高めではありますが、それだけの価値は十分以上にある、作品のファンならば値段以上に楽しめる、そんな1冊になっています。読む順番としては、まずコミックス第10巻を、続いて『冒・険・者バイブル』を読み込む、というのが正しい流れだと思います。是非、セットで購入して、細かく作り込まれた世界を堪能してください。

| 2021年2月20日(土) なぎら健壱に「流行ものには目がないわ」という曲もありましたね |

今回の「雑記」では、それなりにたまに書いている「語源」シリーズ(たった今、名付けました)をやろうと思います。今回ネタにするのは、「ミーハー」。というのも、先日久しぶりに昔に買ったマンガを読んでいたら、その中で登場人物が「おまえはミーハーだ」的な発言をしていて、最近では半ば死語化しているなぁと思ったりしたから。私自身も随分と長く使っていない用語ですし、あるいはこのまま自然消滅的に消えて行ってしまうのだとして、ここでとりあえず

一旦、その語源を確認しておこうかなと、ふと考えた次第です。ミーハーが「みいちゃん、はあちゃん」の略だというのは以前から何となく聞いたことがあるものの、さて、では「みいちゃん」「はあちゃん」とは何なのかと問われると、正直よく分かっていなかったというのが実態でした。例えば流行りものに弱くてすぐに周囲に流されるようなタイプのキャラクターが明治大正あたりの少女小説に登場して、その2人が互いを「みいちゃん」「はあちゃん」と呼び合っているという設定だったとか、そんな感じかなと漠然と思っていたのですが……。

そこでネット検索をしてみたのですが、「みいちゃん」と「はあちゃん」が登場する作品というのは、どうやら存在しない(か、もしくはミーハーの語源として指摘されたりするようなものではない)ようです。「みいちゃん」もしくは「みぃちゃん」、「はあちゃん」もしくは「はーちゃん」というのは、それが正式な名前ではなく愛称になるわけですが、調べてみた限りでは、昔の女の子の名前に「みよちゃん」とか「はなちゃん」というようなものが多かったので、若い女の子にありがちな(と、当時の皆さんが考えていた)浮ついた言動を小馬鹿にして「みいちゃんはあちゃん」と言ったというようなことだそう。ドリフターズにも「ミヨちゃん」という曲がありますし、童謡の「仲よし小道」でも隣に住んでいるみよちゃんとランドセルをしょって一緒に学校に登校したということが歌われています。「はなちゃん」の方は、三橋美智也の「お花ちゃん」なんかが、ありますね。ということは、確かに「みよちゃん」「はなちゃん」は女の子の名前としてオーソドックスなものだったと言えるのでしょう。それ以外にも、英語の「me」と「her」からだとか、幾つか異説はあるようですが、しっくりきて納得もできるのは、やはりこの、よくある女の子の名前から、という説ですね。

岩波書店の広辞苑には「世の中の流行にかぶれやすいこと。また、そのような人」と記載され、三省堂の国語辞典には「低俗な趣味の若者を軽蔑して言う語」等と記載されているらしいことにも明らかなように、「ミーハー」はネガティブなニュアンスで使われることがどちらかと多い言葉ですけれども、個人的には、内容によっては「ミーハー」であることも別に非難されるようなことではないと思っています。とはいえ、「ミーハー」が行き過ぎるとマイナス方向の影響が出てくることもあるのは事実でしょうから、ここについては、一概に良いとか悪いとか言い切ることはできません。それはつまり、単純に二元論でどうこう言えるようなものではないということを意味するとすれば、そもそも「ミーハー」であることが即ち「良い」の「悪い」のと考えること自体が間違っているのだ、という結論が導き出されます。

新刊が発売されるとなった際に、販売促進の為に出版社で用意して基幹的な書店に収められる著者サイン本について自分の好きな作家でそういうものが用意された時に、興味や関心は多々あれど、それを購入するためだけに例えば都心に出ていくということまでは、私はしていません。そんな私ですが、たまたま発売日にそれを扱ってる書店のある駅を仕事で利用することになったので、これは天がそれを促しているのだということでサイン本を購入したのが、陸秋槎の『文学少女対数学少女』(早川書房 ハヤカワ文庫JA)です。私は開店から1時間後の11時くらいに行ったのですが、その時点でサイン本の残りは(私が購入したものも含めて)2冊だけになっていました。そもそも何冊が納品されたのかは分からないのですけれども、10冊くらいだったと仮定しても、なかなかのペースで売れていったことになります。他にサイン本が入荷した書店の Twitter 等を見ていても、本作のサイン本は結構いい感じに無くなっていったようなので、私ももしかしたら手に入れそこなっていたかもしれません。これは日本でこれまで2冊の作品が本作されて発表されてきた過程で、陸秋槎 ファンがしっかりと増えて行っているということなのでしょう。作品の傾向などを鑑みれば、「百合小説」の文脈で読まれるようになっているということも、考えられますね。

前置きが長くなりましたが、そんな『文学少女対数学少女』の公式の粗筋は、次の通り。「高校2年生の“文学少女”陸秋槎は自作の推理小説をきっかけに、孤高の天才“数学少女”韓采盧と出逢う。彼女は作者の陸さえ予想だにしない真相を導き出して……“犯人当て”をめぐる論理の探求『連続体仮説』、数学史上最大の難問を小説化してしまう『フェルマー最後の事件』のほか、ふたりが出逢う様々な謎とともに新たな作中作が提示されていく全4篇の連作集。華文青春本格ミステリの新たなる傑作!」となっています。本作は「後期クイーン的問題」という、ミステリー愛好者には有名な命題を扱ったものであるということなのですが、私はその辺りは素人なので軽くネットで調べてみたところ、「作中で探偵が最終的に提示した解決が、本当に真の解決かどうか作中では証明できないこと」と「作中で探偵が神であるかの様に振るまい、登場人物の運命を決定することについての是非」の2つの問題のことを、こう呼ぶそうです。第一の問題などは、そこを疑いだしたら小説が成立しないのではとも思えますが、確かに、謎解きとしての完全性を求めるのであれば無視できないところではあるでしょう。この「後期クイーン的問題」に対し、「作中作」という手段を用いて1つの方法論を示していると言えそうであり、そこが高く評価されてもいるようです。また、高等数学の定理や仮説を物語のプロットに組み込んでいるのも特徴で、本作を読むことでそれ等の定理・仮説を理解できるようになるのかどうかはさて置くとしても、そういう意味でもなかなかに刺激的で面白い作品でした。人によっては、陸秋槎と韓采盧などの百合っぽい関係性に注目する人もいるでしょうし、そういう読み方で楽しむのもアリだと思います。

「櫻子さんの足元には死体が埋まっている」シリーズ以外の作品も読んでみようかなとふと思ったので、とりあえず手を出してみたのが、太田紫織の『昨日の僕が僕を殺す』(KADOKAWA 角川文庫)。「北海道、小樽。ロシア系クオーターの男子高校生、淡井ルカは、叔母を弔うため、彼女の愛したベーカリーを訪れる。そこで出会ったのは、イケメン店長の汐見と人懐っこい青年、榊。直後、級友に肝試しで廃屋に呼び出されたルカは、化け物じみた老婦人から、死んだ娘の婿になれと迫られる。絶体絶命の中、榊に救われたルカだが、彼と汐見には驚くべき秘密が……。孤独な少年と、ヒトに溶け込むあやかし達の、パンと絆のホラーミステリ!」というのが公式の粗筋で、概ねその通りの話なのですが、ただ、そこまで言うほど「パン」は絡んでこない、かな。基本設定が全然違っているのに、読んでいてどこか「櫻子さん~」シリーズと似たような匂いを感じてしまったのは、主人公である男子高校生の1人称語りがベースになっていることと、両者の性格や語り口に近いものがあるからかなと思うのですが、それは作者の作風が狭いことを意味するのかというのが気になるところです。太田紫織作品を何か買うかと考えた際に、別の「オークブリッジ邸の笑わない貴婦人」シリーズ辺りと迷って、結局書店でパッと目につくところに置いてあった本作を選んだのですが……別の作品だと、また違った感じになっているのでしょうか。面白いか面白くないかで言えば、ひとまず前者であるのですけれども、終始淡々とした印象を受けるところどう評価すべきかは難しいところであり、少しばかり微妙な読後感を残しているのも事実です。とりあえず、本作はシリーズの続巻も出ているので、それを読んでみようとは、思っています。

様々な状況に大きな変化が訪れた、柳井たくみ の『GATE 自衛隊彼の地にて、斯く戦えり3 動乱編』上下巻(アルファポリス アルファライト文庫)。上巻裏表紙の公式の粗筋は、「帝国皇女ピニャの尽力により、日本と帝国との和平交渉は少しずつ実を結ぼうとしていた。そんな友好ムードのなか、冴えないオタク自衛官伊丹耀司は、『特地』の資源調査を命じられ、異世界の美少女達と十に学都ロンデルを訪れる。街の住民と親交を深める伊丹一行。しかしそこには、炎龍討伐の英雄とされた魔術師レレイを狙う、闇の刺客が待ち伏せていた――」となっています。ここだけを見ると、まだまだ呑気さの残る展開なのではないかと思えるでしょうし、実際上巻においてはそれは間違った認識ではありません。ストーリーが急転直下の動きを見せるのは下巻からであり、しかしそれはここまで描かれてきた状況、登場人物の相関関係、緊張感がここで一気に坂道を転がり落ち始めるという描写になっているので、いきなり感、唐突さといったようなものは感じません。つまり、主人公に好意を抱く美少女が複数登場するハーレム系のラノベの様相を見せている一方で、戦争モノとしての描写をしっかりと入れてきていたことがここに結実してくるわけであり、そういうところをちゃんとやっているというのは、好印象が持てます。

おかざき真里の『阿・吽』第13巻(小学館 ビッグ スピリッツ コミックス スペシャル)は、空海と最澄の決裂に至る経緯を丁寧に描いているのですが、それとは別の意味で、今回はまた、かなりエグいというか、強烈極まりない内容となっています。厳しい自然環境の中で生きるというのはこういうことだ、戦に負けて皆をまとめ上げて引っ張っていく指導者や地域の労働の担い手をなる若い男子が不在となるとはこういうことだ、というのを、これでもか、と突き付けてくる様は、人によっては受け入れがたいかもしれません。けれども、こういう描写をしてくるからこそ、『阿・吽』というマンガは、読者の感情を翻弄し押し流していく圧倒的な渦を生じさせる力を有せているのだと思います。現状は(おそらく)クライマックスも近づいてきていて、ここから更に1段階~3段階くらい、ステージが上がって来るであろうことが期待されます。この凄まじい傑作をリアルタイムで追っていくチャンスは、まだ残っています。13冊という既刊の冊数は、気軽に買えるボリュームとは言いませんが、手を出すのを躊躇してしまう程でもないと思います。是非、一度手を出してみてほしい、そんな絶対的なお勧め作品です。

映画『タイタニック』の主題歌である「My Heart Will Go On」や、葉加瀬太郎(クライズラー&カンパニー)をゲストに迎えた「To Love You More」で知られる CELINE DION が2016年にリリースしたアルバム、『ENCORE UN SOIR』を購入。彼女のアルバムは世界市場を睨んで英語で歌っているものと、自身の出身であるカナダのケベック州で公用語となっている(つまり彼女の母語である)フランス語で歌っているものとの2種類に大別できるのですが、今回のコレは、後者に属します。アルバムが制作されたのがちょうど、彼女がずっと一緒に音楽活動をやってきたマネージャーでもある夫を亡くし、続いて兄も亡くした時期だったことから、このアルバムにはその追悼の気持ちが込められているという話もあります。その真偽のほどがどうなのかは確認が取れていないのですけれど、仮にそういうことをテーマとして設定していなかったとしても、常に感情を強く込めて歌う傾向のあるセリーヌですから、2人の死が影響を及ぼしていないわけはありません。だからというわけでもないのかもしれませんけれど、このアルバムからは全体的にしっとりとしたものを感じました。何かをやりながら聴くというのではなく、ヘッドホンでもしてじっくりと聴き込むべきタイプの1枚だと言えるのかもしれません。

STEVE'N'SEAGULLS が昨年末にリリースした4thアルバム『ANOTHER MIRACLE』は、今回も溢れんばかりのテクニックを堪能できるアルバム。使用している楽器、基本的なバンド構成は、いわゆるカントリーやブルーグラスなのですけれども、やっている音楽はハードロックやプログレ色の強いものをやっているのが、この STEVE'N'SEAGULLS の個性であり強み。1st の頃はまだ、自分達が好きな様々なバンドの曲をカバーすることに軸足が置かれているアルバムを作っていましたけれども、今回は全11曲中6曲と、半分を超えています。そして、その自作曲の出来が良いというのが、このバンドの良いところであり、そして今回のこのアルバムの良いところです。やっているのは「ハード」ロックなのですが、使っている楽器がカントリーなので、そんなにハードに聴こえないところも面白いですし、それで何より格好良いのがポイントの高いところだと思っています。邦盤も出ていませんし、一般への知名度はほぼ皆無でしょうけれど、もっと知られてもいいバンドではないでしょうか。

| 2021年2月13日(土) ラストスパートへの助走完了? |

ようやくここまで辿り着いたか、というように、何だかしみじみと感じ入ってしまうのですが、今回の更新で、「書く」に「KAGURA.9 異界の者」を掲載できました。これは自作のものであるのだから、どこまでどう書くか、ボリュームをどうするのか、どうやって執筆に時間を割くのかというようなことは、私個人の裁量でどうとでもなるもののはずです、本来ならば。しかし、実際には仕事に時間を奪わるということを筆頭に、その他色々な事情、状況があったが故に、なかなかこちらの執筆に時間をかけられずにいました。加えて、そもそもが私がまだ高校生だった頃におおまかに着想し、大学時代に何となく書き始めたという、漠然とした構成案の基に、ほぼ見切り発車で書き始めた物語であって、色々と細部に無理があるのをどのようにまとめていくかを考えつつ書いていることから、当初予想していた以上に時間がかかってしまっていたという状況がありました。詰め切れない部分、整合性が作り切れない部分はあるものの、それでも少しでも無茶の無いように、話の流れや最終的な締めくくりが強引すぎる状態にならないように、考えつつ書いての第9話。進捗度合いとしてはラストのクライマックス(というほど、盛り上がっていないなと感じられてしまうかもしれませんが)であり、次の第10話が最終話になります。あくまで予定では、ですが、ここまで来たら、そこが変わるということはまず無いでしょう。

何でそこまで苦労して書いているのかというと、過去にエピソードを公開するごとに書いてきたかと思いますが、この作品、大学マンガ研究会の会報という、一般にはまず広まらないような媒体とはいえ、一応、マスに向けて公表することを始めてしまっていたからです。それなのに、きちんと最後までを描かないままに中断となってしまっていたことが、私の中で、ずっと喉に刺さった小魚の骨のように残っていたのです。なので、自身のHPを開設するに当たって、これだけはきっちりと完結させないといけないと、必ず達成されなければならない課題となっていました。そんな「KAGURA」が、「ぱんたれい」開設から17年と10ヶ月、ようやくラスト直前まで辿り着けたのですから、何だか感慨深くなってしまうのも、これは仕方がないとお許しいただけますでしょうか。書いてみないと分からない部分はあるのですが、一応、この感じだと、最終第10話は今年の秋か、さもなくば冬には公開まで持っていけるかと思っています。気持ちとしては、何としても年内に完結まで持っていきたいと思っているので、頑張るのみです。

昨年11月に読んだ『魔女と猟犬』(KADOKAWA 角川スニーカー文庫)は面白かったですし、これまで読んできた作品に好印象もあるので、ならば他のものも読んでみるかと手を出してみたのが、カミツキレイニーの『それでも異能兵器はラブコメがしたい』(KADOKAWA 角川スニーカー文庫)。よくある「人の形の最終兵器が彼女になってしまって、主人公を救う為に最終決戦に出撃していく」路線の作品かと思って、発売時には思いっきりスルーしていたのですが、ネット書評等で色々な人の感想を読んでみると、これはそういう「ちょっとウケたものをマネしてコピってみました」というようなものとはちょっと違うのかもしれないと思えました。そんなわけで、ならば試しに読んでみるかと思った次第です。ちなみに本作、裏表紙の粗筋は「俺、辰巳千樫は、クラスメートの市ヶ谷すずが好きだ。ラブコメに憧れる、引っ込み思案な不思議系女子。そんなかわいい彼女との、待ちに待ったデート当日――この関係は始まった。突然ビルは崩れ、降り注ぐ銃弾の中で、無傷のままの少女。『……怖がらせてごめんね。私は、異能兵器だよ』すずを狙ったテロに巻き込まれ死んだ俺は、復興庁終末局によって生き返り、“異能兵器”が願う“ラブコメのような学園生活”を演出する“お友だち係”に任命され!?たとえ何度死んでも、世界を敵に回しても―大好きなこの子とデートする。新世代学園アクションラブコメ、開幕!!」となっています。なる程、そう思って読んでみると、これは前述したような「最終兵器彼女」路線とはちょっと違っているようですね。発売時には、そういう風には感じなかったものの、改めて見てみるとそう思えます。

あとがきによると、作者はとにかく「ラブコメ」を書きたいという一心で本作を書きだしたのだそうです。しかし、基本設定に異能兵器などというものを持ち込んでしまったがゆえに、当初は人死にも多く、なかなかに陰惨な物語となってしまっていたのを、「ラブコメ」方向に大幅改稿して、今の本作の状態になったらしいのです。で、結局、誰一人死なない(主人公以外)ラブコメな日常の話というのが最終コンセプトとなって完成・刊行されたわけですけれども、いや、これ、明確な描写こそないだけで、主人公とヒロインの周辺でかなり多くの人命が失われているのでは?それを踏まえた上で普通にラブコメとして面白いし、直接的に「死んだ描写」があるのは主人公だけと言ってしまえばそれまでですが、さすがに「死者が出ない」というのは、看板に偽りがあり過ぎるような気が……。まぁ、そこに突っ込みを入れるのも野暮というものかもしれませんね。作者のやりたいことが清々しいくらいに明確に伝わってくる作品でした。一応、未登場の異能兵器もいますし、続巻も出そうと思えば出せる状態だとは思いますが、その辺はどうなっているのかな?これ1冊で一応ちゃんと完結しているので、これきりだとしても、大問題にはなりませんが、どうせなら続きも読んでみたい気がします。

林譲治の『大日本帝国の銀河』第1巻(早川書房 ハヤカワ文庫JA)は、もともと架空戦記ものでデビューした作者が、自分の得意とする(のであろう)ジャンルで、思いのままに書き上げたのかなと思われる作品。裏表紙にある公式の粗筋は、「昭和15年6月、日華事変が深刻さを増すなか、天文学者にして空想科学小説化の秋津俊雄は、和歌山県の潮岬にて電波天文台の建設に取り組んでいた。中学の同級生で海軍中佐の武園義徳の要請を受けた秋津は、火星太郎なる人物と面会する。男は、地球と大接近した昨年7月27日に火星を発ったと言う。いっぽう戦火が広がる欧州各地には、未知の四発爆撃機が出現していた――。架空戦記+ファーストコンタクトの新シリーズ開幕」というものになっています。物語はまだ導入部という感じで、風呂敷を広げまくっている段階ですが、これは、なかなか面白くて、先が期待できそうです。何より、オリオン太郎というネーミングが、個人的にかなりツボでした。

柳井たくみ の『GATE 自衛隊彼の地にて、斯く戦えり2 炎龍編』上下巻(アルファポリス アルファライト文庫)は、作者がもともとこれが書きたくて本作を書き始めたのだというシリーズ第2弾。「銀座事件の賠償を巡り、日本政府と『特地』を統治する帝国との交渉は、なかなか進展を見せずにいた。この状況を打開するため、皇女ピニャは日本側と協力し、帝国貴族と伊丹耀司ら日本関係者の交流の場として園遊会を開催する。一方、帝都から遠く離れたアルヌスでは、炎龍に父親を殺されたエルフの娘テュカが、深い心の傷を抱えて苦しんでいた――」というのが公式の粗筋。今回こうして1から再読して思い出したのですが、そうでした、この作品は結構エゲつないことをエゲつなく描写しているのでした。あくまでラノベの「ライト」なところは守りつつも、戦闘というのはこういうものだ、中世世界というのはこういうものだ、というのを描く。その姿勢が中途半端であると批判すこともできるでしょう。リアルを追求するのであれば残酷描写をもっと徹底しなければ駄目ではないかという主張か、ラノベたらんとすることに重きを置くのであればもう少しソフトな描写にすべきではないかという主張か、どちらもそれぞれの人の好みに立脚する主張ですし的外れとも言えないものである以上、特に否定すべきでは無いと思います。が、それを中途半端と見るのか、それともこれはこれで上手くバランスを取っていると見るのか、それもまた受け取る側それぞれの解釈であり、個人的にはこれくらいの感じは嫌いではありません。

地方都市を舞台に中学生達の健やかな生活が題材の、大石まさる の『うみそらかぜに花』第1巻(少年画報社 YKコミックス)。ファンタジー要素が無く、SFでもない、普通の青春モノ、中学生の甘酸っぱくも瑞々しくも初々しい日々が、大石まさる らしい書き込みと柔らかな視線で描かれています。大きな事件は起きないのですが、むしろこういう作品ではそれが良いですよね。本作ではカラーが、輪郭線を使わずにマットに塗られた色の違いで区分していくものに挑戦しているのですが、カラー印刷で見ると非常にポップなものの、白黒印刷となった時の見え方には、もうちょっと工夫が必要かなという気もしたのが、ちょっと残念なところですが、それを除けば内容には大満足。第2巻も楽しみな作品です。

猫型宇宙人による現代日本の家電蘊蓄学習コメディー、宮下裕樹の『宇宙人ムームー』第2巻(少年画報社 YKコミックス)は、第1巻に続き、かなり笑える内容でした。裏表紙の粗筋を引用してみましょう。「内戦で母星の科学者を全滅させバカのみが生き残ってしまった宇宙人ムームーたち。文明レベルの低い地球に猫型で潜入し、技術の全てが詰め込まれた『家電』を通じて勉強し直そうと試みるが…?『5G』から正しい『炊飯器の選び方』まで!女子大生とネコチャンが学ぶハウツー家電♡」というその内容はウソではないものの、実際の本作は、ここから想像してしまうかもしれないキュートでポップなものではなく(とはいえ、ある種のキュートさやポップさはしっかりと備わっているとも言えます)て、もっとおバカで(良い意味で)くだらないもの。大笑いしながらも家電に関する知識を学び、吸収できるという、学習漫画的効果もある(笑)、私のお気に入りマンガの1つです。

| 2021年2月6日(土) 麦の粒 |

日本各地で呼び方が変わるものというのは意外とたくさんあったりするわけですが、先日、職場で同僚と雑談をしていて正式名称が「麦粒腫(ばくりゅうしゅ)」と呼ばれるものについても各地で全然違う呼び方をしているということを知りました。目薬等で有名な参天製薬株式会社のホームページの説明を引用させていただいて説明しますが、麦粒腫とは「まぶたにある脂や汗を出す腺に細菌が感染して起こる急性の化膿性炎症」のことです。石鹸などで洗わないままの汚れた手で目をこすったりすると雑菌が侵入して、それでまぶたのところが腫れてしまったりしますよね。アレのことです。皆さんは、アレをどのように呼んでいらっしゃいますか。私は、小さい頃から「ものもらい」と呼んでいて、すっかりそれが全国的なものだとばかり思っていました。しかし、これが実はそうではない。

同僚は関西で、目にできた麦粒腫を「めいぼ」と呼んだのです。同じ言い方をする場所の出身の人には、だからどうしたと言われてしまうのでしょうが、ずっと「ものもらい」で通してきていた私には、これはかなり衝撃度の大きなことでした。確かに地方により呼び方・名称の変わるものは多いものも多いということは知ってはいましたし、過去に何度か、別の言葉の違いをこの「雑記」のネタにしてきたりもしていました。そうであるならば今さら何を驚くことがあるのかと言われてしまうかもしれませんが、例えそうであったとしても、思ってもいなかったところから不意打ちをくらったというか、街を歩いていたら突然横道から飛び出してきた自転車に衝突されたというか、そういうことになると、ちょっとした狼狽を覚えてしまうものですね。予測の範囲外から攻撃を喰らうことには弱い。それは誰しも同じでしょう。どんなことをどれくらい予測できているかには、個人差は当然にあるにせよ。なお、麦粒腫について他にどんな呼び方があるのか、どの地方がどういう名称を使っているのか、というようなことは、仮に今回のこの「雑記」を読まれて興味を覚えられたのであれば、ちょっとネットで検索などしていただけばすぐに様々なサイトが出てくるので、調べて見られるのはいかがでしょうか。今回のエントリーでは、そこで色々な事実を知ることの楽しみを皆様に残すべく、敢えて詳述はしませんけれども、語源も含め、なかなかに面白いものがありました。

話は逸れますが、自転車に不意打ちを喰らうということで言えば、自転車と人との接触事故が全国で話題になったりもしていたことや、道路交通法で自転車の車道での走行が原則義務付けられたことなど等の変化を受けて、自転車保険への加入を義務付ける自治体が増えているそうですね。もしかしたら、これを今お読みの皆さんがお住まいのところではまだ義務化がされていないかもしれませんけれど、仮にそうだとしても、自転車に乗ることが少しでもあるのならば、自転車保険は絶対に加入しておいた方が良いです。自分の自転車テクニックに絶対の自信があって、実際にそれは実力の裏付けがあるのだとしても、貰い事故、例えば子供が飛び出してくる、横を歩いていた老人がふらついて倒れてくる、交差点で他の自転車や歩行者と出合い頭に衝突する、というような可能性を排除できるわけではないですよね。それで相手にけがを負わせてしまって賠償責任等が発生した時に、保険が無いとエラいことになってしまいますから。

実際私も、自転車に乗っていて危なく大事故になりかけたことが過去に無いわけではありませんし、学生時代には車との交通事故にもあっていて、その治療費等が自転車保険と相手方の自動車任意保険とで何とかなったということを経験してもいます。なので、最近はとんと乗れていない状況ではあるものの、一応、自転車を保有している身として、自転車保険は加入しています。

というわけで、何だかいつも以上にとりとめのない話を展開してしまいましたけれど、今回の雑談はここまで。後はいつものように、読んだ本と聴いたCDの感想を書いていきます。

自分自身への評価が低く自己主張も苦手な青年を主人公にした、紙木織々の『それでも、あなたは回すのか』(新潮社 新潮文庫nex)。公式の粗筋は「編集者になりたい。そんな夢を胸に出版社を受けるも、就職活動がまったく上手くいかず、ソーシャルゲーム開発会社に入社することになった友利晴朝。配属されたのは、社内で『サ終(サービス終了)』と呼ばれる赤字チームだった……。ユーザーの声がダイレクトに届く運営現場。課金。ガチャ。そして、炎上。急成長するエンターテインメント業界。その内幕を描く新時代のお仕事小説。」となっていますが、いわゆる主流となっている「お仕事小説」のフォーマットを期待すると、これは、そういうのとはちょっと違っています。といって、主人公の造形そのものは、「お仕事小説」においても全く珍しいものではないものだと言えるでしょう。この少し情けないところのある主人公が、業界に揉まれて何かしら大きな成果を上げ、やる気に満ちて将来にまい進するようになる姿を描くというのが、(若干の誇張と偏見があるのは承知の上で)「お仕事小説」のテンプレートでしょう。しかし、本作はそういう作劇はしていません。

本作については、自分が面接を受ける会社の商品を確認しておらず(この場合は商品であるソーシャルゲームを遊んだこともなく)、かつ面接での受け答えもグダグダだった主人公が、特別枠扱いとはいえ採用され内定をもらったというところが、いくらなんでも嘘くさいという指摘がありますが、それは確かにその通りながら、そこを指摘していたら様々なお仕事系小説が成り立たなくなるので、これくらいは「よし」ということでスルーしてしまってもいいでしょう。その上で本作が描くのは、テンプレート的な「主人公の働きによって様々な事象が良い方向に転がっていく」という物語ではなく、もっとリアリティーのありそうな流れになっています。ここについて、あまり具体的なことに触れるとネタバレになってしまうのでアレなのですが……なるべく核心部分は避けるようにして、少し踏み込んだことを書かせていただきます。とりあえず、現段階で内容を知ってしまいたくないという人は、以下の文章は読まないようにしてください。

つまり、本作においては、主人公が大活躍して事態が打開されたり、会社の業績が改善されたり、商品(この場合はソーシャルゲームですね)からの収益が上がったりはしないのです。一応、これは娯楽小説なので、主人公が関わったことで動き出す部分もあるのですが、基本、彼が主体となって物事が動いたりはしません。これは、それを主人公が痛感し、そして、いつまでもこのままではいないぞと、ゲーム開発に関わる者としての今後の成長を心に誓う、その過程を描いている成長物語なのだなというのが、本作を読んで私が感じたことです。それはエンタメ系のお仕事小説としては今の主流ではない、テンプレートから外れているものになるのでしょうが、しかし、青春小説として考えれば非常にオーソドックスな造りです。望み通りではない環境で、それでも何かを為さんと自分の無力・非力に向き合うことになるというストーリーは、ベタですが定番。それを丁寧に描いているという点で、本作は、結構よい作品ではないかと思っています。個人的にお勧め。

デビュー作である短編を表題作とする、久永実木彦の『七十四秒の旋律と孤独』(東京創元社 創元日本SF叢書)を読了。世界観の紹介をする役割を持つデビュー作と、それと世界を一にする(時代は大きく異なりますが)連作短編5編からなる本作の公式の粗筋は、以下の通り。「ロボットの視点から描かれる、創造主・人間との“ファーストコンタクト”。宇宙船を警備する人工知性(マ・フ)の紅葉の葛藤と、宇宙空間でワープする際に生じる空白の七十四秒のできごとを描いた第八回創元SF短編賞受賞作『七十四秒の旋律と孤独』をはじめ、人類が滅亡したあとの宇宙で、人間の遺した教えと掟に従って宇宙を観測し続けるマ・フたちの日々を綴る連作<マ・フ クロニクル>の全六編を収録。永遠の時を生きるロボットと、創造主である人間をめぐる鮮烈なデビュー作品集」となっています。最初に一番気になってしかたがなかった大きなマイナス点を指摘させていただくと、1冊の書籍として考えた時に、冒頭に収録された「七十四秒の旋律と孤独」と、それ以下の<マ・フ クロニクル>とで内容が違い過ぎていて全大抵なバランスをやや欠いている感があるのは否めないということがあります。とはいえ、デビュー作である「七十四秒~」から本作に収録されている全ての作品が始まっているという認識に立てば、ボリューム的にも内容的にも<マ・フ クロニクル>の方がどれだけメインになっていようとも、やはりどうしても冒頭に「七十四秒~」は必要であったということになるのでしょう。それに個人的な好みで言えば、「七十四秒~」は独立した短編として、かなり私の好みの作品でもあるのです。つまり、本作にそれが収録されたことで読む機会を得られたということは、それはそれで嬉しいことでもありました。その上で、本作のメインディッシュであるところの<マ・フ クロニクル>ですが、これは同一の人工知性を主人公にして、万年単位で、一度滅亡した人間とマ・フとの再コンタクトと、その後のアレコレを描く連作になっています。その内容はそこまで新鮮なものとまでは言えず、展開もある程度想像ができたのですが、その文体の良さもあって、どこか俯瞰したところからストーリーが紡がれて、まさしく「クロニクル」という感じで、これもまた、なかなか悪くありませんでした。派手な展開を見せると言うよりは、淡々とした展開の作品なので、そういうのが苦手な人には向かないとは思いますが、いい作品だと思います。

シリーズ続編を読み始める前に、細部を忘れている1作目を読もうということで再読を始めたのですが、考えてみれば初読時に感想を掲載していませんでした。そこで、この再読に合わせて感想を掲載していこうと思ったのが、柳井たくみ の『GATE 自衛隊彼の地にて、斯く戦えり1 接触編』上下巻(アルファポリス アルファライト文庫)。まずは、物語の導入部ですね。公式の粗筋は、「二〇××年、突如として東京銀座に『異世界への門』が開かれた。その中から侵攻してきたのは『異世界』の軍勢や怪異達。陸上自衛隊はこれを撃退し、門の向こう側『特地』へと足を踏み入れる。およそ自衛官らしくないオタク自衛官、伊丹耀司二等陸尉(33)は、部下を率いて『特地』にある村落を偵察することに――そこには金髪エルフやゴスロチ神官など、夢にまで見た美少女たちの姿が!?」というもの。本作は2015年にはTVアニメ化もされたので、ご存じの方も多いと思います。戦争賛美だとか、武力行使の積極的肯定だとか、悲惨さを萌えで覆い隠しているのが卑怯だとか、色々と批判の声も無いわけではないのがこの作品ですが、そのように感じる人のことは否定できないものの、おそらくそういう意図は作者の側には一切ないです。あくまでラノベ的痛快活劇として読むと、ステレオタイプに押さえてきている部分も含め、かなり楽しく読める(あくまでラノベとして、ですが)ので、私は実は結構好きなんですよね、本作。引き続き第2巻以降も再読を勧めますので、随時、ここに感想を掲載していきます。

鈴木慶一 が音楽家生活50周年を記念して、1989年に発売されたファミコンゲーム『MOTHER』のサントラ盤を自らのリアレンジ、歌唱で新録するという企画アルバム『MOTHER MUSIC REVISITED』を購入しました。楽曲そのものの良さは今更言うに及ばず、ではありますが、今回の最大のミソは、田中宏和と共にこれ等の楽曲を作り出した鈴木慶一が、このアルバムでは自分自身で歌っている、というところにあります。最近の彼の作品の傾向とか、諸々を考えると、クリアーで明るく爽やか、というサントラ盤のイメージとは違うものになるだろうなという予想をして(ある意味では「覚悟をして」)いた本作。実際、その予想は外れていなかったというのが結論なのですが、これはこれで、「鈴木慶一のソロアルバム」として考えると悪くない出来栄えになっています。音楽家生活50周年というのは相当に重要なメモリアルイヤーですから本人もかなり力を入れて本作を制作したのであろうということは容易に想像できます。また、過去のインタビューや対談記事を読んでも、鈴木慶一の中で『MOTHER』の音楽を担当し、それをストリングス等も含む生楽器の楽曲にリアレンジして英語詩のボーカルを付けてロンドンでレコーディングしたサントラ盤をリリースした、という経験が非常に重要な意味を持つものであったということも、知っていました。だから、大きな区切りの記念盤として『MOTHER』のセルフカバーを出す、というのは大いに納得がいくことでもありました。まあ、とはいえ、これまでに散々聴き込んできたサントラ盤があまりにも大傑作すぎるので、どうしてもそれと比べてしまって本作の評価が低くなってしまいがちだというのは、否めなところだったりもするのですが。1951年生まれの鈴木慶一は今年で70歳。サントラ盤で「POLLYANNNA(I BELIEVE IN YOU)」等を歌った、当時10代の少女だった Catherine Warwick のようにピュアで爽やかな感じで歌うことは、さすがに無理でしょう。ちょっと鈴木慶一には申し訳ないのですが、両方を並べて、どちらを聴くか、と問われたら、サントラ盤の方を選んでしまうかも……。

moonriders 繋がりということで、白井良明が組んだインストユニットである、for instance の1stアルバム『door that wind』も購入。このユニットを始める前……というか、そらくこのような活動を始めるきっかけになったのであろうものとして、白井良明がソロで2017年末に出したユニット名と同名アルバムがあるのでちょっと紛らわしいのですが、まぁ、あちらは一応、『FOR INSTANCE』と大文字表記なので、そこが違うといえば違うのですけれど。ともあれ、ギター番長とも呼ばれる白井良明らしいインスト作品になっていて、思っていた以上に良いアルバムになっていると感じられる、良作だったと思います。個人的には彼の歌モノも好きなので、そろそろロック色の強い歌モノソロアルバムも聴きたいななんてことも感じるのですが、まぁ、それはそれ。

| 2021年1月30日(土) それでもなお、学びの場として、目指す価値はあると思います |

月末最終日更新ですので、いつものように Top写真 を更新しました。2006年の東大赤門以降、例年2月は「受験生応援」シリーズと称して色々な大学を撮影したものを使うことにしています。まぁ、大学の画像を掲載することがどれだけ受験生の応援に結び付くのか、そもそも受験生がこの「ぱんたれい」を見ているのか、という問題はありますけれども、そこはあまり気にしても仕方がないと割り切っています。つまりは自己満足なのではないかと言われてしまうと反論はできませんが、それも含めての「割り切り」なのだとお考え下さい。今回の画像がこれまでと異なるのは、特殊性の高い単科大学であるということでしょうか。建物も、さすがにマンションというのは無理がありますが、どこかの会社もしくは研究所的な感じがあります。どこの、何という大学なのかは例によって次の Top写真 に変更した後に「あーかいぶ」で書かせていただきますが、一応、写真に写っている外壁に大学名が掲げられているので、それで分からなくもないかも。画像サイズは小さくしているので、読み取りにくいとは思いますが。

さて、大学と言えば、昨年から続く新型コロナウイルス感染症問題で、2020年はほとんどの講義がZOOM等を使ったオンラインのリモート授業に切り替えて実施されたりしていましたよね。例えば昨年4月入学で上京してきた新大学生が、キャンパスに通わないことから新しい友人にも出会えないし、バイトもできないし、わざわざ下宿に入ったりアパートなどを借りたりする家賃ももったいないしで、どうせ授業が自室で受けられるのであれば東京に住んでいる意味も無いからと、地元に帰ってしまった人も結構いらっしゃるとか、いらっしゃらないとか。確かに、故郷に帰ればそこには家族がいますし友人だっているでしょう。東京に残っていたら孤独に苛まされていたところ、落ち着いて心穏やかに過ごすことができるかもしれません。金銭的なことだけではなく精神安定上にも、その方が絶対的にいいとも考えらえます。

その一方で、新入学生、特に地方から都会に出てきた人は、新たに始まる大学生活に対して、いわゆる「バラ色のキャンパスライフ」が待っているものと期待してたりもしていて、コロナのせいでその夢が叶わなかったことに強い不満を抱いたりもしているのだとか。気持ちは分からなくはありませんし、率直に、ご同情申し上げるしかない話だと思います。さらには、コロナ禍下で始まった、リモート等を中心とした大学生活の中で鬱になってしまう人もいると聞けば、もう少し気楽に捉えれば楽になれるのにとは思いつつも、それを弱さだとか脆さだとか、そういう風に考えてしまう人がいるだろうけれども、そういうものではなかろうとも思います。世界はもっと広いし、大学生活だけでは全てではないというのは、外の世界を知っているからこそ言えることですし、そもそも他人との接点をほぼ無くして、周囲に知っている人のいない状況で生活をすることのプレッシャーや、それが精神面に与えるダメージというものは、多大なるものがあるでしょうしね。人は社会を作り、社会の中で生活していく生き物になっているわけですから、所属できる「社会」が無いという感覚は、それは厳しいものがあるでしょう。そういう状態で鬱になってしまったならば、大学生であることにこだわらなくてもいいのにというのは、人それぞれに事情もあるだろうから、軽々に言い放てることでもない、かな……。ここのケアをどうしていくべきかというのは、なかなかに重いテーマですね。

ところで、ここで仮に、その人が通常の学生生活を送っていればそこに「バラ色のキャンパスライフ」が存在していたのかどうかは、実のところ何にも保証などされていないことであって、ふたを開けてみたらパチンコや賭け麻雀に嵌まる「ドブネズミ色のギャンブルライフ」が待ち構えていたかもしれませんけれども、未確定の未来には明るい方向の期待値のみを見てしまうのが人の性というものでしょう。とはいえ、その野望が手にできなかったのは新型コロナの流行のせいであって、大学に直接的な責があるものではありません。だから「思っていたキャンパスライフを送ることができなかった」ことを理由に支払った(あるいは支払うべき)授業料の減額を要求するのは、それはちょっと違うのではないかと個人的には思っています。

入学金は入学手続きに対する料金、授業料は自分が選択した講義を受けることに対する料金、施設利用料は図書室その他の大学の施設を維持運営する為の費用であって、講義以外の時間の学生の過ごし方やサークル活動に対しての費用ではないと考えれば、支払っただけのものはリモート授業であっても大学は提供しているので、ならば「バラ色のキャンパスライフ」を獲得できなかったという理由からの減額・返金の要求は筋違いということになります。では、支払う費用は与えられるサービス等の対価として妥当な設定になっているのかどうか、という命題を考えると……まぁ、そこには疑問が生じる局面も無くはなさそうです。が、(民法上でどういう扱いになるのかまでは確認していないのですが)入学手続きを取ったということは、そこでサービスと費用の対価性、妥当性については大学と学生の両者で合意が成立したと見なせそうですから、後出しジャンケンのようにして金額引き下げを求めるのは、この方向から考えても根拠がない行為だと思えるんですよね。コロナ禍による経済的困窮を助ける意味で大学側が自主的に学生側に多少の返金等を行うのは、可能ならばすべきだと思いますが、それを学生の側から要求するのは、ちょっと無理だろう、と。

あまり「受験生応援」と言えないような話をしてしまっていますが、大学受験に限った範囲で言わせていただきますけれども、これが新型コロナウイルスに苦しめられている現在の日本での「大学生活」なのだろうということで、それでもなお、大学を受験しようという意味はどこにあるのか、自分が大学に求めるものは何なのか、それは現況下での大学進学で達成できるものなのかどうか、というようなことを、ここをお読みの受験生の皆さんには(もしもそういう人がいるのであれば、になりますが)自問自答してみてほしいと、そういう気持ちで書いてみました。大学へ行くことを否定するわけではありませんけれども、選択肢は、必ずしも大学進学だけとは限りませんから。

『三体』の劉慈欣が激賞したという帯の惹句と、裏表紙の粗筋に惹かれるものを感じて購入したのが、陳楸帆の『荒潮』(早川書房 新☆ハヤカワ・SF・シリーズ)。とりあえず、その粗筋を紹介しましょう。「彼女の名前は米米(ミーミー)。中国南東部のシリコン島で日々、電子ゴミから資源を探し出して暮らす最下層市民“ゴミ人"だ。彼女たちは昼夜なく厳しい労働を強いられ、稼ぎは何代にもわたって島を支配してきた羅、陳、林の有力御三家に吸い取られていた。 しかし、テラグリーン・リサイクリング社の経営コンサルタント、ブランドルと陳開宗が島を訪れてからすべては変わり始める。テラグリーン社の環境再生計画に翻弄され、利権を奪い合う御三家たち。いっぽう、米米は開宗と恋に落ちるが、想像し得ない未来が彼女を待ち受けていた……。『三体』の劉慈欣が激賞した、中国SFの超新星によるデビュー長篇。」となっています。近未来を舞台に現在の物質文明、消費社会を批判するタイプのディストピアSFかな、というイメージで読み始めた本作。全体的にどこかで読んだことがある感があったのは事実であり、そういう意味では新鮮味には欠ける物語でした。

とはいえ、物語に新鮮味が無いことが欠点になっているとしても、そもそも物語は前人未到の荒野を行くがごとき新鮮さがなければ成り立たないとか、そういうことに決められているわけではありませんし、特にそれが致命的なマイナス要素になっていたりするわけではありません。展開も終わり方も、かなり綺麗にまとめられていると思います。むしろ気になったのはそこではなく、登場する各キャラクターそれぞれの行動の動機となる部分にもうちょっと描写があった方が、全体的にもっと物語のダイナミズムが増したのではないかと感じられたという点でしょうか。1冊でストーリーを完結させる必要上、ボリュームの制限からそういうことにもなるのでしょうけれども、ちょっと惜しいかなと思ってしまいました。とはいえ、総じて読みごたえがあり、ドラマティックさもあって面白い作品でした。一応マイナス点も挙げましたけれども、それよりもプラス点の方が大きかったと思います。かなりスリリングなサスペンス感のあるSFで、結構残虐なシーンもあるから、そういうのが苦手な人には向かないかもしれません。とはいえ、それが大丈夫であるのであれば、翻訳モノにつきもののクセとか、とっつきにくさはあるかもしれませんけれども、一読の価値は大いにあると思います。

SOW の『剣と魔法の税金対策』(小学館 ガガガ文庫)については、「『我が配下かとなれば世界の半分をくれてやろう!』『え、マジ!?わかった!』とある“奇妙な法則”が支配する世界。勇者と魔王が手を取り合いかけたとき、現れたのは『贈与税がかかります』絶対なる税金徴収者である天使。そう、この世界の“奇妙な法則”とは、神への“税金”であった。“世界の半分”という莫大な資産にかかる超高額の贈与税に焦った勇者は税金逃れのために魔王と偽装結婚をする!そんな二人を助けるのは“ゼイリシ”の少女?お人好し魔王と銭ゲバ女勇者の財産分与と偽装結婚からはじまうr、異世界税制コメディ!」という粗筋が全てを語っている気がします。極論をすれば、「魔王から世界の半分をもらうと贈与税が課せられる」というネタで一発勝負をしている作品と言えなくもありませんが、そのネタの引きの強さと、そこから膨らませた諸々の要素の組み合わせも良くて、非常に楽しく読ませてもらいました。一応、この辺りのネタに関しては私、本職なのですけれども、エンタメ小説化するにあたって多少の味付けはされていても、基本的に、ここで書かれていることは間違いではありません。ただ、この通りにやっていれば絶対的に税務署から修正の指摘を受けることが無いとは言い切れないのが、税法の面倒くさいところなのですが。ともあれ、純粋に娯楽作品として面白く、個人事業と確定申告についてざっくりとしたことが学べる効果もあるということで、これはなかなか、良い1冊だったのではないかと思います。

百合SFの特集号である、早川書房の雑誌『SFマガジン』2021年2月号に掲載された百合SFの感想、先週の3作品に続いて、今回は後半戦です。

『アステリズムに花束を 百合SFアンソロジー』(早川書房 ハヤカワ文庫JA)の「海の双翼」に続いて合作という形で参加してきた櫻木みわ。そんな 櫻木みわ と 李琴峰 の合作である「湖底の炎」は、ファンタジー色の強い作品でした。SF要素がどこにあるのかというところを考えるのは、しかしこの場合は不毛でもあるので止めておきましょう。荻原規子の『RDG レッドデータガール』(KADOKAWA 全6巻+外伝1冊)とか 白鷺あおい の『ぬばたまおろち、しらたまおろち』シリーズ(東京創元社 創元推理文庫 現在3冊が刊行)辺りと同じ匂いを感じさせられたのは、そういう作品を 櫻木みさ か 李琴峰 のどちらかが、あるいは両方が好きだからなのでしょう。綺麗にまとまった御伽噺、という感じの1編でした。

第2回百合文芸小説コンテストでSFマガジン賞を受賞した作品の1つ目、根岸十歩の「キャッシュ・エクスパイア」は、先週紹介した届木ウカの「貴方が私を人間にしてくれた」と同じく、バーチャルアイドルを題材にした物語。確かに、バーチャルアイドルはSFというジャンルと相性がいいと思いますし、同時に現実に「百合営業」という言葉もあるくらい、百合作品との相性もいいわけですから、ネタが被ることがあるのも納得できます。前回のコンテストで話題になって『アステリズムに花束を』にも収録されたソ連百合、南木義隆の「月と怪物」のように一定の独自性がある方が作品としては望ましいことは間違いが無いでしょうが、これはコンテストへの応募作でもありますし、そこはあまり要求を高くし過ぎても、とも思います。どこかで見たように感じられるところを除けば、悪くない小品ですしね。

同じく、第2回百合文芸小説コンテストでSFマガジン賞を受賞したのが、月本十色の「2085年の百合プロジェクト」。

今回紹介した3作品の中では、これが一番私の好みに合っているかもしれません。長谷敏司の『BEATLESS』(KADOKAWA 角川文庫全2巻)から生まれた「アナログハック・オープンリソース」を使った作品ですけれども、2018年末の『SFマガジン』2019年2月号「百合特集号」発売の辺りからどんどん盛り上がりを見せている百合SFを含む「百合」というジャンルについてちょっとした分析をした作品と言うこともできるかも。要は、その分析の方向性が私のツボにはまったということなのかもしれないのですが、ともあれ、これはいいですね、好きです。

以上、ショートコミックや詩、対談等々、他の記事も複数あるのですが、とりあえず、今回の「百合特集2021」掲載作品で読後の感想を紹介しようと思ったものはこれで全てです。全体的な印象として、第1回の掲載作(そして『アステリズムに花束を』収録作)の方が、「百合SF」はこういうこともできる、これもアリだ、というエッジを攻めるような作品が多くて、今回はそれに比べるとジャンルの王道というか、オーソドックスなところで描いてきた作品が多いという印象がありました。が、それは2年という月日が経過する間に百合SF、百合エンタメ文芸というジャンルが隆盛を初めて多くの作品が発表されるようになってきているからこそ「王道」と呼べるような形式ができあがってきたのだと考えることもできそうです。まぁ、そういう面倒くさいことをわざわざ考えることも嫌いではないとはいえ、面白い作品を読ませてもらえればそれだけで私は満足なのですけれど。

嵐田佐和子の『青武高校あおぞら弓道部』第4巻(KADOKAWA HARTA COMIX)は今回が最終巻。入学した高校で屋上を活動場所に弓道部を立ち上げた少年が仲間達と励む姿を描いた作品は、派手さは無いのですけれども、じっくりと読ませるタイプのマンガとなっていて、全4巻というコンパクトなボリュームではありますが、じっくりと楽しませてもらいました。熱血部活モノとか大会での優勝を狙うスポ魂モノというわけではなく、どちらかというと弓道の「道」の部分、精神面での成長に重きを置いている物語だったから、ケレン味のあるような演出やら展開やらが無かったのはむしろ当たり前であり、本作の場合は特に、そういうスタンスが読んでいて心地よく感じらえもしていました。いい作品だったと思います。

あちこち蛇行して進んでいないようでいて、実は何気に本筋がしっかりと展開していっているのかなと感じられたのが、入江亜季の『北北西に雲と往け』第5巻(KADOKAWA HARTA COMIX)。今回は本編7話に加えてサイドストーリーの短編が5編収録されていることもあって、ページ数も多く、元々最近のコミックスにしては厚めになりがちな HARTA COMIX がさらに厚めになっているという印象があります。盛り上がりそうで盛り上がらないなぁと思わせておいて、物語ラストのクライマックスにはきっちりとヤマ場を作ってくるというのが入江亜季、という印象が私にはあるのですけれども、本作もそうなってくれるであろうことを期待していますし、半ば確信してもいます。

今回も緻密に描き込まれた絵柄を最大限に楽しませてもらった、樫木佑人の『ハクメイミコチ』第9巻(KADOKAWA HARTA COMIX)。どの巻を読んでも基本的に内容は変わらない金太郎飴的な物語がこの手の作品の特徴で、逆に言えばいつまでだって続けられるし、いつどのタイミングでも終わらせようと思えば終わらせられるのですが、とりあえず現状ではまだまだ終わることなく、物語は続いていきそうです。そしてそれは、この世界に未だ飽きが一切来ていない私のような読者にとっては凄く嬉しい事でもあるのでした。2018年に放送されたTVアニメを観たことがある人は、つまりあの世界観そのままを想像してもらえればいいですし、まだ本作を読んだことが無ければ、是非、一度試しに読んでみてもらいたいと思います。本当、お勧めの作品なんですよ。

アニメ化も発表された、山口つばさ の『ブルーピリオド』第9巻(講談社 アフタヌーンKC)は、東京藝術大学での1年目が終わりに近づく中、入学以降色々と悩みを抱えてもやもやとしていた主人公が段々とそれをふっきり始めるという流れ。全体的にみると今巻は個々から先の展開への「仕込み」という印象が強く、これ単独でどうこうというのではなく、続く第10巻、第11巻と合わせて考えるべきなのかなと感じています。今回、主人公の八虎が友人2名と西洋美術館にベラスケス展を観に行くというエピソードがあるのですが、ベラスケスという名前を目にしただけで脳内に、Yapoos の「棒状の罪」が流れてきてしまうのは、ちょっと困りものでした。もちろん内容的には一切関係が無いのですけれども、印象的なワードが印象的なメロディーに乗っていて、それを多感な十代の頃に散々聴き込んでいたりしたものですから、ベラスケスというと条件反射で「棒状の罪」が想起されてしまうようになってしまっているのです。これは『ブルーピリオド』=Yapoos(もしくは戸川純)という繋がりを脳内で固定してしまわないよう、ちょっと気を付けなければいけないかも、気を付けてどうにかなることなのか、という風にも思いますが。

| 2021年1月23日(土) ゲージにまつわるあれこれ その2 |

今週は先週に続いて、鉄道模型の「ゲージ」から始まる話の第2弾を書かせていただきます。鉄道模型には、Gゲージ(ジーゲージ)、Oゲージ(オーゲージ)、HOゲージ(エッチオーゲージ)、TTゲージ(ティーティーゲージ)、Nゲージ(エヌゲージ)、Zゲージ(ゼットゲージ)という種類があることは先週に書きました。このうち、日本の模型店などで通常見かけるのはHOゲージとNゲージです。狭い住宅事情を反映してか、この2つを比べるとNゲージの方が日本では圧倒的にユーザーが多いようですけれども、世界的にはHOゲージの愛好者の方が多くなっています。ここから考えるに、サイズ感や、遊ぶ時の満足度その他を基準として考えるならば、つまりHOゲージが最適なのかもしれませんね。とはいえ、6畳間のリビングや子供部屋で線路を設置しようとすると、どうしたって、Nゲージの方を選択せざるを得ないのが我々の悲しいところ。私も小さい頃、兄と共有するような形で鉄道模型を少しだけ所有していましたけれど、それはやはり、Nゲージでした。これは線路を設置するスペースの問題だけではなく、購入に要する費用がNゲージの方が安いということも理由でしたが。何しろ、小学生の身では、事由にできる金銭はそんなに無いので。

なお、日本でHOゲージと呼ばれているものの中には、実際のところ、厳密に言えばHOゲージとは異なるサイズも存在するということで、非常な憤りを訴えていらっしゃるウェブページも、今回、この「雑記」を書こうと思って色々と調べていて拝見しました。少しばかり感情的になり過ぎている文章だなとは思いましたが、基本的に理路整然としていて、言っていることは筋が通っていましたし、なる程、そういうものなのかと納得もしました。専門的ですし、かなり細かいディープな話になるので、さすがにここでそれを紹介したりはしませんけれども、鉄道模型を愛すればこそ看過できないという思いに駆られるのは理解できます。「定義」論争というのは、時として非常に不毛な展開になって互いを否定し合い罵り合うだけな状態に陥ってしまったりもする傾向もありますけれど、これについては、明確な基準、根拠が存在しますし、特に争いが生じるようなことではなさそうです。営業上の理由などからの多少の定義逸脱を黙認・容認するか、それともそこは厳格にするべきだと考えるか、要するに、そこが問われるわけです。なので、今では鉄道模型のユーザーではない完全に素人な私としては、そこには深入りしないと判断しました。

さて、自分では1つも鉄道模型を所有していない私ですが、イメージとして、鉄道模型趣味の醍醐味というのはレイアウトの作成にある、というように感じています。一応説明しておきますと、レイアウトというのはベースとして用意した木製や発泡スチロール製の地形の上に建物や人や自動車や植物といったものを配置し、鉄道模型の線路を敷設して、その中を走らせるものです。大宮にある鉄道博物館等の施設には、必ずといっていいくらいに大規模なレイアウトがあって、1日に何回か、定期的にその中に様々な鉄道模型を走らせるショーを実施したりしていますよね。私が初めてそういったレイアウトを観たのは、おそらく、鉄道博物館がまだ東京の神田、万世橋のところの中央線高架下にあって交通博物館という名前だった頃に、両親に連れられて家族で遊びに行った時だったと思います。年齢は、はっきりと覚えてはいないのですけれど、幼稚園か、小学校低学年、かな?実際にそういった大規模なレイアウトを見たことがある人は同意していただけれるかと思いますが、あれ、最高に楽しいですよね。

ところで、レイアウトと似たような用語として、ジオラマというものもあります。これまで私は、鉄道模型に関してはレイアウトという言葉を使いながら、例えばガンプラやミリタリープラモ等についてはジオラマという言葉を使っていました。特に根拠なく、「何となく」で使い分けていたのです。しかし、せっかくこうしてこの鉄道模型ネタでちょこちょこと調べてみたりしているのですから、そこを曖昧にしておいてはいけません。なので、ここについても両者の違いを確認しました。で、その結果なのですが、これは実はかなり単純な話。要は、実際に車両を走行させるような、コントローラーが設置されて運転が可能となっているものをレイアウトと言うのです。一方で、ジオラマというのは模型を走らせたりはせずに、ロボットや車両の模型がある風景を切り取って作成するもののことを言います。なる程、ガンプラは歩き出したり飛び回ったりはしませんから、レイアウトではなくてジオラマになるわけですね。興味のない方にはどうでもいい区別ではありますが、1つ賢くなれました。

ネットにはレイアウトの制作風景や、実際に完成したレイアウトで鉄道模型を走らせている光景などの動画も多数上げられています。それを眺めているのも結構楽しいので、お暇と興味のある方は、今度、是非やってみてください。