2024年9月~12月

[9月の雑記/10月の雑記/11月の雑記]

[一覧に戻る]

[今まで日々雑記で採り上げた読了本の一覧(その1/その2/その3)]

| 2024年12月28日(土) 2024年、概観 |

本日が、この「ぱんたれい」、2024年の最後の更新になります。毎年の1月の Top写真 は寺社仏閣のものにしようと一応決めているので、今回もそのルールを踏襲してみました。これがどこの神社かというのは、地元の人は一発で分かるでしょうし、それなりに有名なところですから、「あ、ここは行ったことがある」という人も一定の人数はいらっしゃることでしょう。1年の総まとめというよりは、新たなる次の1年に向けての決意を祈念するというか、どちらかというと「初詣」的なニュアンスで掲載しているところがあります。まだ年が明けていないのに「初詣」というのも、何だか変かもしれませんけれど、それはそれとして。

さて、とはいえこれは2024年最後の「雑記」なわけですから、今年の事を振り返ることぐらいは一応しておいた方がいいかもしれませんね。プライベートでいえば今年は、体の問題点が幾つか明らかになってきた年だということになるでしょうか。それは自分の年齢を考えれば当然そういう事にもなってくるかなという話だと頭では理解していますが、感情的なところでは、当初はなかなか受け入れがたいところがありました。だからといってそれで体が万全な健康状態に戻るわけでは無いし、むしろ悪いところは悪いとはっきりとしたことを吉報と受け取って、以後の生活態度の改善などに役立てることが、自らの健康な長生きに結びつくはずだと考えるべきだと、今は思っています。一切の病気もせずに病院に行ったことが無いという人よりも、持病があって定期的に病院に行っている人の方がむしろ長生きできる、なんて話もありますしね。そんなに長く生きていきたいとは思っていないという友人もいますけれど、私はどちらかというと100歳まででも生きたい方なので。どちらかというと、気づかずに放置していたら酷いことになっていたかもしれないことが発覚しているのだから、これは幸運だったと捉えるべきでしょうし。

仕事の方でいうと、幸いにも顧客に恵まれているので、そちらの方は順調に推移できた(もちろん、全く問題が無かったとまでは言えないのだけど、それは普通なことですよね)のですけれども、人事面では色々とあった1年でした。人を使うってのは、難しいですね……。私は、自分が職員時代に嫌だったこと、納得できなかったことはやらないということを基本方針にしているつもりですし、おそらく業界の中ではかなりトップクラスにホワイトな働き方を職員にさせているという自負もあるのですが、そこを悪用されるようなことをされてしまうと、色々と考えてしまったりもしたわけです。性善説による運用を止めて性悪説、ルールを厳しくして職員の自己裁量を一切なくせばいいのかというと、それも私の志向する事務所の在り方としてやりたくはないし、こちらの負担も増えるしで、悩ましい。まぁ、これはここからしばらく試行錯誤をすることになるのかもしれません。いっそ、職員を一切雇用せずに私1人でやっている方が気楽だし、ここでストレスを抱え込むことも無かったでしょうけれど……まぁ、そこは色々と事情もありましたしね。来年以降の、結構重要で早急に解決していくべき課題です。

と、まぁ、何だかマイナス目の要素ばかり振り返っているようになっていますが、でも、全体を俯瞰して考えると、まずまずそんなに悪くはない1年だったと言えそうな気がします。万事がプラス方向で上手く行っている1年なんて、現実的にほとんどあり得ないでしょうから、感覚的に収支がプラスになっていて、大きなトラブルや損失が無かったのであれば、良い1年だったと言ってしまって良いのでは?来年以降も、これくらいの感じでいいから、差し引きプラスだと思える年が続いていけばいいな、と思いつつ、今年最後の読了本紹介を始めようと思います。

シリーズ第2部である『ネットワーク・エフェクト』の直後が舞台という、マーサ・ウェルズの『マーダーボット・ダイアリー システム・クラッシュ』(東京創元社 創元SF文庫)を読了。今回の粗筋は「暴走人型警備ユニットの “弊機” は、植民惑星での異星遺物汚染事件に巻き込まれるが、ARTこと探査船ペルヘリオン号の協力もあり、窮地を脱する。だがこの惑星を狙う冷酷な企業は、いまだあきらめてはいなかった。しかも弊機は謎の障害に襲われ……ヒューゴー賞4冠&ネビュラ賞2冠&ローカス賞5冠&日本翻訳大賞受賞の大人気シリーズ、待望の第4弾! ローカス賞受賞作。」というもので、第1作目から多くの読者のハートを奪った「弊機」の、飄々とした魅力を今回も堪能できる1冊となっていました。現実問題として考えれば、管理抑制の為の制御機構にエラーが生じて自律的な判断と行動が可能になっている(武装している)警備ユニットなんて、危なっかしいわおっかないわでとても信用して使用などできないわけですが、この弊機のように非常に人間味があって斜に構えているところが愛嬌ともなっているような者が相手であれば、その恐怖感や警戒感がすっかり薄れてしまって、「こんなボットであれば、むしろ積極的に友人になりたいかもしれないくらいだ」とさえ感じてしまいます。もちろん、これは本シリーズをずっと読んできて、弊機の語り口などに慣れ親しんでいることからそう思うのであって、実際に目の前に急に弊機のような存在が現れたとしたら、どうしたって不気味さなどは拭い切れず、遠ざけて接点を作らないようにするか、むしろ廃棄処分を望んでしまうかするのでしょうけれど……。また、完全に経営至上の価値観を有し、そこから導き出される利益最優先の倫理・論理の基に動いている企業リムの、人権意識の欠如した行動というのも、本作を読んでいて大いに面白いところです。ただ、現実にブラック企業で働いていた、あるいは今まさに働いていて、心身に大きなダメージを受けているような人は(当然ですけれども)そこを「楽しむ」ということはできずに、むしろ場合によっては心理的外傷が急にフラッシュバックしたりして、大変なことになってしまうかもしれません。奴隷的な契約労働について具体的かつ詳細な記述がされているわけではないので私が余計な心配をしているだけかもしれませんが、そこに該当するような人は、このシリーズは読まない方がいい、のかも?

なお、巻末解説によると、どうやらこの「マーダーボット・ダイアリー」シリーズはまだ続編が出てくれそうだとのこと。邦訳版の売れ行きも結構好調なようなので、本国で出版がされた暁には、東京創元社が引き続き翻訳・出版をしてくれることが、期待できそうです。これはちょっと嬉しい知らせでした。

TVアニメ第2期のラスト部分に相当する、あずみ圭の『月が導く異世界道中』第10巻(アルファポリス)を読了。「商会を営む傍ら、ロッツガルド学園で講師をしている深澄真です。元竜の巴、元蜘蛛の澪、元死霊の識、三人の従者に支えられて、今日も異世界で頑張っています。魔族の襲撃から勇者を救出するためにリミアの王都に飛ばされた僕と識は、正体がバレないようにコスプレ姿で魔将と対決。ところがそこに、更なる乱入者が現れた!ヒューマン最強の女剣士――竜殺しソフィアと、刃竜ランサーのコンビ。彼らが降らせた光の剣の雨で王都は壊滅状態になってしまった。勘弁してよ……もしかして、僕を追ってきたとか?上位竜を狩って力を吸収しているみたいだけど、こっちだって以前のままってわけじゃない。識と二人で相手してやるから、かかってきなさい!」という粗筋で、ソフィアとの決着と、その後始末的な部分が描かれています。作品世界における主人公の立ち位置がはっきりとしてきているのですが、それでここから先はどのように展開させていくのか、アニメ(第3期の制作は決定していますが)ではまだ視聴していない、事前知識の無い部分が次の第11巻以降始まるので、ストーリーがどうなっていくのかが非常に楽しみです。

第1巻と同じような構成で、第9巻~第16巻発売時の店舗特典と、ドラマCD脚本の小説化、そして書き下ろしの中編を収録した、白鳥士郎『りゅうおうのおしごと! 盤外編』第2巻(SBクリエイティブ GA文庫)を購入。「『姉弟子!盤外編の2冊目が出ます!そんなわけでまた表紙にご登場いただきたいのですが……』『また?今度はもうメイド服なんて着ないわよ?』『わかってます。だから姉弟子が昔着てた服を持って来ました』『紙袋?……何が入ってるの?』『小学校時代の体操服』『ぶち殺すぞわれ?』 好評につき第2弾も発売決定!本編の店舗特典ショートストーリーに加え、ドラマCDリリース時に話題となった『ろりキャン☖』を大幅加筆して小説化!さらに書き下ろし中編『運動会』も収録! 今この瞬間、戦士たちは盤上の死闘を忘れて日常を楽しむ……!!」というのが裏表紙の粗筋ですが、まぁ、内容はここにある通りです。ところで、特典SSといえば、店舗特典のSSというのは中には(その企画に賛同した全店舗を巡って全てを確保したりしたわけではありませんけれど)手元に既に持っていたものもあったりするものの、こうしてその全てを読むことはできていなかったわけで、こういう「盤外編」という形でそれをまとめてくれるのは、非常に有難いことだと思っています。それもこれも、『りゅうおうのおしごと!』というシリーズに人気があればこそ、ですね。次はいよいよ本編最終巻となる第20巻。物語がどういう落着点に辿り着くか、今からそれを読める時が楽しみです。そして、まだ「盤外編」としてまとめられていない第17巻以降の特典SSも、いずれ、「盤外編」第3巻としてまとめてくれることを願っています。

主人公たちの高校卒業という1つの区切りを迎える、二月公の『声優ラジオのウラオモテ #11 夕陽とやすみは一緒にいられない?』(KADOKAWA 電撃文庫)。「『ここで番組から大切なお知らせがあります――』一月も終わり、別れを象徴する桜の季節が近づき始める。ラジオの企画も思い出を振り返るものが多くなっていく中、ふたりはお互いの進学先すら訊けていなかった。順調すぎる声優業とは裏腹に、相方と離れ離れになってしまう未来にどこか不安を覚え始めている由美子。そのいっぽう、悩みを振り切った由美子の成長や、共演する結衣の底知れない実力に、背後に迫るライバルたちの気配を感じて焦燥に駆られる千佳。変化を強いられる卒業シーズン、ふたりの関係は果たして!?青春声優ストーリー、第11弾!!」という粗筋にあるように、進路だったり、今後の仕事についてだったり、後輩から追い上げられる焦燥感だったり、そういうものに対して自分はどうするのか、それぞれの答えを得て先に進んでいく、という流れですね。で、ここから先は大学生編ということで、新たな展開を、となるところ、結局よくある「終わらない日常」で済ませてしまうのかと思わせておいてラストにおっ、と思わせるものを入れてきて、この巻は終わります。しかし、それはいいのですが、これをやるということは、物語としての最終局面に入ってきたということだという解釈も成り立ちます。まぁ、同じようなことをいつまでも繰り返すということは作品の質を下げるから避けたいというのであれば、この辺りでそろそろエンディングを視野に入れだすのは間違っているとは思いませんけれども。この私の解釈(というか、思い込み?)が当たるかどうか、引き続きシリーズを読んでいきます。

結構気に入っている作品である、ロケット商会の『魔王都市』第3巻が11月に発売されていたのを、満を持して読みました。今回の粗筋は「偽造聖剣密造の容疑で地下監獄《圧縮封炉》に投獄されてしまったキード。一方、地上では《致命者》の『案内人』先導の元、僭主七王のロフノースが魔王都市全域を相手取り、全面戦争を開始していた。アルサリサは事態の収拾をするべく奔走するが、圧倒的な戦力を誇るロフノースの死者の軍勢を前に為す術はなかった。この事態を解決できるのはただ一人。アルサリサは月紅會の女王イオフィッテと組み、キードの脱獄計画へと動き出す。死者は甦り、混迷極める犯罪都市に伝説が再び顕現する――世界崩壊級クライムサスペンス第三幕!」というもので、キードの脱獄と、魔王都市を覆う戦いをどうやって収めるかが軸となっています。最初から最後までクライマックスの連続と言ってもいいような感じで、それでページ数は400ページ近いというボリュームなので、なかなかの読み応えです。そして、何より面白い。全編通してバトルばかりというエピソードなのですが、だからといって単調ということはなく、そして何気に様々なキャラクターに新たな関係性ができてきていて、ここから先の展開にも大いに期待させられます。この感じで最後まで走り切れれば、この作品、かなりの傑作になるのではないでしょうか。

やじきた で異世界モノをという、いかにもなネタモノ、キワモノ的な感じで始まった、市東亮子の『やじきた異世界道中記』第2巻(秋田書店 PRINCESS COMICS)。せっかくこういうものをやるのだから異世界転移モノの定番的なことはしっかりと押さえておこうというのか、ベタな展開も見受けられます。とはいえ、本作については、そもそもが『やじきた学園道中記』が無印だった頃のコミックスの巻末オマケ「やじきた小劇場」の延長で「やじきた大劇場」をやっているのだと認識してもらって構わないと作者自身が言っているわけだから、むしろそういうベタさこそがこのマンガの醍醐味だと言ってしまうこともできそうです。物語としてどこまでのボリュームを想定して描かれているのかは分かりませんが、内容的にはまだ序盤もいいところではと思われますし、意外とそれなりの長期連載、コミックス2桁くらいには行くのではないかという気もします。ここまではかなり面白いですから。

田中靖規の『ゴーストフィクサーズ』第3巻(集英社 ジャンプコミックス)は、霊能伝奇バトルものとして、なかなかの面白さを見せている作品。毎度書いていますが、前作『サマータイムレンダ』の前半の頃は凄く好きな絵柄で、今も基本的には嫌いじゃないのですけれども、前作終盤辺りからの、キャラの顔のパースが崩れている、目が不自然に大きすぎる&斜めの角度の時に特にその位置に違和感を覚える、という絵柄の変化の欠点があって、それ故に時々コマ単位で「ゾワッ」というような不快感を覚えることがあるのが少し残念だったりもします。それが無ければ、無条件に称賛できる作品なのですけれど……。絵柄というのは完全に趣味嗜好の問題だから、

| 2024年12月21日(土) 2024年の10冊と10枚 |

雑誌だったりネットの情報サイトだったりで、この時期になるとよく組まれる企画が「今年の○○ベスト10」ですが、この「ぱんたれい」でも長らく、前年の同企画実施から今年の実施までを対象期間として、その間にこの「雑記」で紹介してきた読了本や購入・入手したCDについて、特に気に入った10冊と10枚を紹介してきています。この2024年もその前例を踏襲して、この1年間に新たに読んだり聴いたりしたもののなかから、それぞれ10ずつをセレクトしてみました。

で、これは毎回書いている注意事項なのですが、今回改めて作成しているリストの本やCDは、必ずしも2024年に発売・リリースされたものとは限りません。あくまでも、この期間に私が入手して初めて読んだ、初めて聴いたものという要件で候補を挙げていった結果です。また、そのリスト内での順位付けは行っていませんので、今回の「雑記」の表示はただ単に「ぱんたれい」で紹介した順番に過ぎないということも、ご了承ください。人の好みなんて、この年になって早々変わるものでもないから、毎年選ばれる作家、マンガ家、ミュージシャンにはパターンがあるというか、「またその人ですか」と感じられるところもあるかとは思いますが……。それでも、つまらないもの、どうでもいいようなものを選んだわけでは無くて、面白かったもの、素晴らしかったもの、刺激的だったもの、興奮させられたものといったような、胸を張ってお薦めできるものを選んだという事には自信を持っています。なので、これ等の中に興味を惹かれるものがありましたら、是非、一度手に取ってもらえると、ほとんど趣味とはいえ、こういうリストを毎年作成している身としては、かなり嬉しかったりします。

それでは、まずは2024年の10冊から。言わずもがなかもしれませんが、カッコ内は「雑記」での紹介日になっております。大したものではありませんが、私の感想などを読みたいという場合は、そのリンク先をご参照ください。

<2024年の10冊>

・ 新馬場 新 『十五光年より遠くない』(2024/1/13)

・ 宮澤 伊織 『ときときチャンネル 宇宙飲んでみた』(2024/2/24)

・ 小川 哲 『君が手にするはずだった黄金について』(2024/4/6)

・ 間宮 改衣 『ここはすべての夜明けまえ』(2024/6/1)

・ 森見 登美彦 『シャーロック・ホームズの凱旋』(2024/7/27)

・ 緒乃 ワサビ 『天才少女は重力場で踊る』(2024/8/17)

・ 佐伯 庸介 『帝国第11前線基地魔導図書館、ただいま開館中』(2024/10/5)

・ 宮内 悠介 『スペース金融道』(2024/10/12)

・ 佐藤 究 『テスカトリポカ』(2024/11/9)

・ 川端 裕人 『ドードー鳥と孤独鳥』(2024/12/14)

惜しくもこのリストから漏れることとなってしまった次点は、紹介順に逢坂冬馬の『歌われなかった海賊へ』(2024/2/3)、田中靖規の『サマータイムレンダ』全13巻+外伝1冊(2024/3/16)、門田充宏の『ウインズテイル・テイルズ』全2巻(2024/6/8)、志村貴子の『淡島百景』全5巻(2024/6/22)、青葉寄の『夏に溺れる』(2024/9/7)、米澤穂信の『黒牢城』(2024/12/7)といった辺り。コミックもリストに入れようかと思って考えていたのですが、ひとまず、今回はこんな顔ぶれにしてみたというところです。次点の作品が何か劣っていたというような程のことはなく、あくまで僅差、かつ今の気分ではこれかな、というくらいのセレクトでした。つまり、どれがどれと入れ替わってもおかしくない、ということです。

続いて、2024年の10枚。CDは本に比べると購入数・入手数が少ないので、昨年は5枚のセレクトとなりましたが、今年は10枚を選ぶことができました。それだけ、結構な投資した、ということでもあるのですが、金額の事は(本も含めて)考えてはいけないですよね。ちょっと無茶苦茶な理論ではありますが、リアルな数字は自分が把握・認識しなければ、リアルではないので。シュレディンガーの猫みたいなものです(違う)。

<2024年の10枚>

・ Peter Gabriel 『i/o』(2024/1/6)

・ Andy Taylor 『MAN'S A WOLF TO MAN』(2024/1/27)

・ MOON SAFARI 『HIMLABACKEN vol.2』(2024/2/17)

・ 笠原 弘子 『深化』(2024/3/9)

・ 女王蜂 『十二次元』(2024/5/11)

・ 松尾 清憲 『Young and Innocent』(2024/7/13)

・ BAROCK PROJECT 『TIME BOYAGER』(2024/8/17)

・ 曇ヶ原 『曇ヶ原』(2024/8/31)

・ 岡村和義 『若葉』(2024/11/23)

・ NIGHTWISH 『Yesterwynde』(2024/12/14)

CDの方の次点は、Luca Zabbni の『one』(2024/11/9)と、さユりの『酸欠少女』(2024/11/23)です。前者は、BAROCK PROJECT のニューアルバムを入れたことから、こちらは保留にしようかなと判断したということであり、後者は、亡くなったことをきっかけに買ったものをベスト10に入れるというのも、節度としてどうなんだろうかと少々疑問を覚えたことが、次点になった理由になります。そこまで考えなくてもいいようなことを気にし過ぎだと言われてしまうかもしれませんが……。来年もこんな感じで10枚を紹介できるくらいにCDを買いまくるかどうかは未定ですが、実は秋に大きめのCDストッカーを2つ自室用に購入・設置しているので、収納場所については全然余裕が残っていたりもするんですよね。節度を持ちつつ聴きたい音楽を聴いていく、ただし資金繰りのことも多少は気にしつつ、というのが基本方針になるでしょうか。

以上、2024年の10冊と10枚でした。こうして改めて見てみると、他のアレコレはともかくとして、趣味のところについてはかなり実り多い1年だったと言えそうです。趣味以外の部分については、来週の「雑記」ででも総括するとして、ひとまず、そんな1年だったということで。

| 2024年12月14日(土) 熱く語ろう |

先日、ちょっとかなり久し振りに、かつて通った大学院に行ってきました。それは事務局から頼まれた卒業生企画への協力の為だったのですけれども、私が通っていた頃からは色々なことが変わっていたりもして、コロナ禍というのは本当に多大な影響を社会に及ぼしたんだなぁという事を改めて実感することにもなりました。まぁそれはそれとして、企画があって要望を受けた形で大学院に協力しに行くのだからということで、大体10月後半から11月にかけての時期に、自分が書いた修士論文とか、その執筆の為に作った分厚い構成プランとかを、訪問前にわりとじっくりと再読したりということを、実はやっていました。それで、当時の私は、あれだけ仕事も多忙を極めていた中、よくもまあ、これだけのことをやっていたものだと過去の自分に関心半分、呆れ半分の気持ちを抱いたりしていたのですけれども、それと同時に、あの時期に、あれだけの情熱を論文作成に注ぎ込んだことは、間違いなく今の私にとって公私に渡って大きな財産となっているし、あの経験から得たものは大きかったなと、つくづくと感じたりも。人生プラン的に特に学位を取得する必要がない人であっても、一度、自分の興味のある何らかのテーマについて最低でも3万文字くらいで論文的なものを書いてみるといいのに、と思ってしまったくらいです。手間もかかるし大変さは極まるかもしれませんけれども、その経験は、絶対に大いなるプラスとなって却ってくると確信できますから。

で、その書き上げた文章をどうするのか、ですけれど、一切表に出さずにしまい込んでしまうのは、書き上げるのにかなりの労力をかけたでしょうから、さすがに少しもったいない。といって、学術誌等に投稿して査読を受け掲載をされるほどのものとは言えないならば、手軽なところではSNS等を利用してネット上に公開する、ということになるでしょうか。そうやってひとたび電子の海に解き放ってしまったら、多くの目に触れる可能性が生じ、したがってそれを読んだ人からの感想、批評、場合によって批判を受ける事もあるでしょう。それを嫌だ、だから公開しない、というのも1つの選択肢ではありますし、その気持ちは理解できますが、しかし、色々と調べながら書き上げた文章なのであれば、是非公開して、同じようにそのテーマに興味を抱いた人がいつでも読めるようにしておいてほしいなと、私は思います。そういう、好きなものについて熱く論じたネット論文を読むのは結構好きなので、多くの人が、それぞれにどんどん色々な投稿をしていってくれるようになっていけば、凄く嬉しいのです。

なお、この時には他者の論文等を引用した部分について、きちんと、それが引用であるということと、誰の、いつの、どういう名前の論文(そしてその掲載媒体も)なのかをきちんと注記その他の形で示しておかなければなりません。これは私が学部の卒業論文を書いた時にも大学院で修士論文を書いた時にも口酸っぱく言われたことですが、これをきっちりやっておかないと、せっかく心血を注いで書き上げた文章が、「盗作」だとか「剽窃」だというように言われてしまいます。また、引用の孫引きも絶対に避けるべきで、誰かの論文で引用されている主張を、これは良いから自分も使おうと思ったのであれば、必ず原典を手に入れて読まなければいけません。どんなに有名な素晴らしい論文であっても、その引用には著者の考えのバイアスが強くかかっている可能性がありますし、場合によっては、そもそも出典元ではそんなことは書いていない、むしろ逆の主張をしているなんて例も私の経験として存在しました。更に言うと「業界でも著名な偉い〇〇先生も、こういうことを主張している」というようなジャンルの権威の威を借りようとするような書き方の引用を見かけたら、その先生が本当にそういうことを言っているのかをまず疑ってかかるべきだし、どういう背景でそういう文章を書いているのか、肯定的に書いているのか、否定的に書いているのか、というようなことを原典を当たって調べるのはマストな行為だ、というのは、私の大学時代の恩師、大学院時代の恩師の教えだったりします。これを徹底するのって、かなりキツい作業なのですけれど、しかし、これは本当に大事なことです。

TVアニメ第2期のラストを飾ったバトルがいよいよ始まる、あずみ圭の『月が導く異世界道中』第9巻(アルファポリス)。粗筋は「ロッツガルド学園で講師を務める深澄真です。元竜の巴、元蜘蛛の澪、元死霊の識、三人の頼りになるお供を従えて、異世界で忙しい日々を送っています。ロッツガルドの街を襲った変異体騒ぎもようやく沈静化してきたけど、これは魔族の壮大な陰謀の一端にすぎなかったみたい。僕達の目が化け物に釘付けになっている隙に、魔族の軍隊はリミア王国とグリトニア帝国の都に迫っていた。彼らの本当の狙いは、そこにいる勇者――!?魔族とヒューマンの戦争で世界は大混乱。そんな中、女神に拉致された僕は彼女と取引して勇者を助ける事に。魔族と事を構えるのは気乗りしないんだけどやるしかないか……。でも、僕だって都合良く使われているだけのお人好しじゃない。亜空の皆も良い感じに育ってきたしそろそろこっちから仕掛けてみますか!」となっていて、魔族の2大国への侵攻の中、主人公たちがとった(とらされた)行動を描くものとなっています。今回はバトルの前半というか、クライマックス直前までという内容なので、これはサクっと第10巻も読み進めなければなりませんね。

今回も主人公の触手が大活躍の、川岸殴魚の『シスターと触手 邪眼の聖女と不適切な魔女』第2巻(小学館 ガガガ文庫)。「シスター・ソフィアの次なる布教の秘策はカリーナ王女勧誘作戦。しかし、シオンの触手がまたしても大暴走!任務中に、修行中にと、視察中の王女を剥いてしまい、逆に邪教存続の危機に!?名誉挽回を懸ける邪教は、失踪した女神が隠れているという『歪みのダンジョン』攻略を目指す。一方、王女の命を狙う正教会は、新たな刺客『全裸の勇者(靴下のみ着用)』をダンジョンへと送り込んでくる。やがて、ダンジョンの最深部に辿り着いた時、一同は世界の根底すら揺るがす、女神の秘部に触れ――インモラルファンタジー第二幕!」という粗筋で何となくわかる人もいらっしゃるでしょうが、ちょっと煽情的なタイトルで中身でも下ネタが連発される作品ながら、本作、ストーリーはかなりガチで真面目なものです。だから、ドスケベなエロコメディーを期待してページを捲ると、これはちょっと思っていたものと違う、と違和感を覚えてしまうかもしれません。場合によっては、失望に繋がってしまうかも。ただ、それはそれとして、単純に小説としてはなかなか面白いのも間違いのないところで、だからこれから本作に手を出してみようという人は、安心していただいていいのですが、ただ、宗教と差別を巡る案外とガチなファンタジー作品である、ということを最初に認識しておいていただいた方がいいかも。

最近ではかなり珍しいしっかりした紙の函入り上製本の美しい1冊、川端裕人の『ドードー鳥と孤独鳥』(図書刊行会)を読了。「もっと知りたいと願った。ドードー鳥と孤独鳥の秘密を、ケイナちゃんとわたしを結びつける秘密を。科学記者の『タマキ』は、ゲノム研究者になった幼馴染『ケイナ』と二十年ぶりに再会した。スレラーカイギュウ、リョコウバト、オオウミガラス、ドードー鳥と孤独鳥……自然豊かな房総半島で過ごした小学生以来、絶滅動物を偏愛するふたり。カリフォルニアで最先端研究『脱絶滅』に取り組むケイナに触発されたタマキは、江戸時代に日本に来た『ドードー鳥』の謎と行方を追う旅に出た。日本、アメリカ、欧州、そしてドードーの故郷モーリシャスへ。やがてふたりの前に、生命科学と進化の歴史を塗り替える、驚愕の事件が待ち受けていた――」というのが、本作の粗筋です。ドードー鳥をどのようにして知ったのか、人それぞれでしょうが、絶滅生物の代表格みたいなところがある鳥なので、色々なルートがあるとは思いますが、概ね、ルイス・キャロルの『不思議の国のアリス』か、私がそうであったように1978年発表(?)の藤子・F・不二雄(当時は、藤子不二雄)『ドラえもん』の1エピソード「モアよドードーよ、永遠に」か、さもなくば「ドラエもん」は「ドラえもん」でも、1992年公開の『映画ドラえもん のび太と雲の王国』辺りがが最初なのでは無いでしょうか。

飛べない鳥であり、人間の身勝手な振る舞いで絶滅してしまったドードー鳥。その姿がちょっとユーモラスなものであることもあって、一度その存在を知った者の記憶には鮮明に残りやすいと思います。そして、その絶滅に至った理由(長くなるのでここに詳述はしませんが)が、ある意味で「マヌケ」であることも、ドードー鳥に対して思い入れを抱くことになる大きな動機になるのでしょう。本作は、そんなドードー鳥と、同じく人間によって絶滅させられた孤独鳥(ソリティア)に自己を投影している幼馴染2人の、絶滅生物を巡る物語になります。後半になるにつれてSF的な要素も出てきますが、基本、2人の女性の友情とドードー鳥が軸になってストーリーが進んでいきます。様々な図版も入っていて一見すると絶滅生物に関する啓蒙書のようにも見える1冊ではありますが、中身はしっかり小説をしていて、ストーリーを楽しませてくれました。ノンフィクションも多々書かれている作者ですが、個人的には、もっとどんどん小説も発表していって欲しいと思っています。勝手な言いざまなのは、分かっていますけれど。

双葉ミントというキャラが出てきた時から、どこかでここに焦点を合わせたエピソードをやるんだろうなと思っていた、二月公の『声優ラジオのウラオモテ #10 夕陽とやすみは認められたい?』(KADOKAWA 電撃文庫)の粗筋は、次の通り。「――佐藤。泊めて。 母に一人暮らしを反対され、我慢ならず家出してきた千佳。母は自分が声優として独り立ちすることをどう思っているのか。怒りと不安に苛まれる彼女のもとへ、同じく母親と不和を抱える双葉ミントが現れる。『声優なんて、俳優になれない人がやる仕事でしょう……?』そう言い切るのは、世界的大女優であるミントの母親・双葉スミレ。親に声優活動を否定されるミントと自分を重ねた千佳は、どうすれば声優のすごさを見せつけられるか頭を悩ませる。だが由美子は勝負では解決しない、歪な親子関係の『真実』に気づいていて――。声優青春ストーリー、第10弾!!」。今巻で描かれた、俳優と声優のどちらが上かというのは、比較的あちこちで出てくる話ですけれども、表現としてのフィールドが異なるので単純に比較するようなものでは無いというのが私のスタンスです。俳優としては優れているけれども声優としてはイマイチ、あるいは声優としては優れているけれども俳優としてはダメ、というような事例は幾らでも思い浮かびますしね。もちろん、中にはどちらのジャンルでも水準以上のものを出してくる、という卓越した表現者もいるのも否定しません。事務所の意思とか、(表現は悪いのですが)客引きパンダとしての話題集めとか、そういうことなのかなと思われる双方のジャンルのクロスオーバーでロクでもない結果に終わった場合のダメージは、えてして強烈な印象が焼き付いてしまったりするので、いいイメージよりも悪いイメージの方が記憶に残りがちではありますが、成功例だってありますよね。どちらにしても、自分の通常活動とは異なるフィールドで仕事等をする際には、そのフィールドをホームにしている人へのリスペクトは絶対に必要だなと、自分の仕事を振り返っても思った次第。

じれったいくらいの年齢差恋愛が少しずつ進展していく、小川麻衣子の『波のしじまのホリゾント』第3巻(小学館 ゲッサン少年サンデーコミックススペシャル)。今回は「生意気な転校生がやってくる」という、ある意味テンプレな展開が描かれているのですが、そういう意味では意外性的なものは無かったけれども、これが、かなり良かった。王道、鉄板なストーリーラインと、なぜ転校生は生意気な態度をとっていたのかという謎の答え。それはありきたりなものでもあったのですが、この『波のしじまのホリゾント』という作品、小川麻衣子の絵柄、キャラクター設定に綺麗にハマっていたので、結果として私のツボに合致したということなのでしょう。いよいよ次の第4巻では陸の兄が物語の舞台に登場。さあ、それがどういう波乱をもたらすことになるのか、これは、発売が楽しみです。

NIGHTWISH の新譜である『Yesterwynde』は、前2枚のアルバム『ENDLESS FORMS MOST BEAUTIFUL』と『Human. :II: Nature.』に続く3部作という位置づけになるらしい、かなり力を入れて制作された全12曲、収録時間71時間12分の力作。合唱もふんだんに盛り込まれたオペラチックで重厚なシンフォニック・メタルで、悪い言い方をすれば、これまでのアルバムの延長上のいつものサウンドでそこには少々ワンパターンなところが無きしもあらずなのですけれども、しかし、この世界観が気に入っている私などにしてみれば極上の音楽を聴けるということでもあるわけです。どこかで機会があれば是非とも一度聴いてみて欲しい、かなりの傑作でした。本当、格好良いですよ。

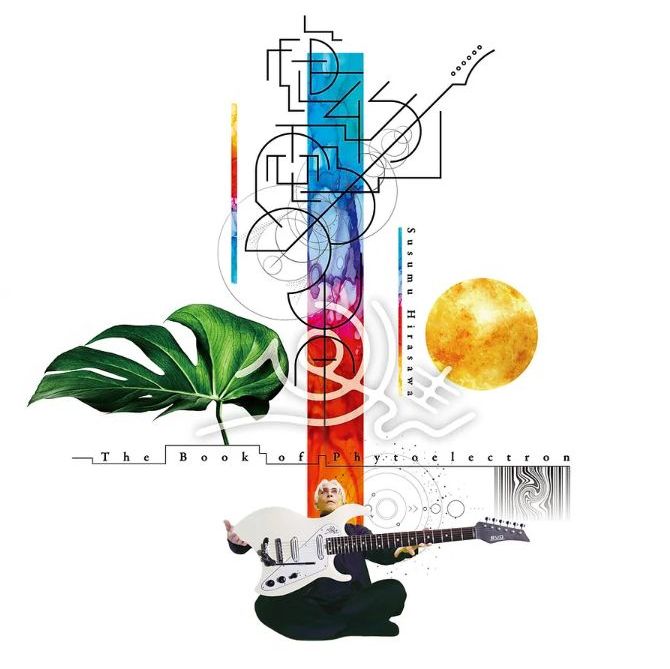

平沢進の、ギターアルバムとしては2枚目となる『植物電子の本』。要するにギター演奏を中心にしたインストアルバムなのですけれども、そこはもともとが、自分の楽曲でバリバリのギターソロを聴かせまくるようなタイプのロックミュージシャンではない平沢進ですので、本作も、「ギターアルバム」という響きから一般の人が想像されるようなものとはかなり異なる内容になっています。とはいえ、それはあくまでも平沢ファンではない人達であれば、ということであって、むしろ平沢進という人のこと、彼の音楽を知っている人であれば、「平沢進のギターアルバム」と言われて期待してしまうような、まさにそういう内容のアルバムが提示されたと言えるでしょう。つまり好みの問題だ、と言ってしまえば簡単ですが、まあ、そういうことですね。個人的には、かなり満足の1枚です。

REBECCAの『NOSTALGIC NEW WORLD』は7年ぶりの新曲、という触れ込みなので、そういえば7年前のシングル「恋に堕ちたら」は買っていなかったなと思いつつ、まぁそれはそれとして再生をしてみました。1991年の解散前と、この再結成後の音とを比べると、土橋安騎夫の曲作りの基本的なところは変わっていないなと思いますけれども、アレンジ他に当時と今での違いはありますし、なにより NOKKO のボーカルが、おそらく年齢的なところから来ているのであろう差異が明確に表れています。それが悪いというわけではありませんし、特に後者は「円熟味」と言い換えることもできるわけで、要はどちらもそれぞれの良さがあるということになるのではないでしょうか。ただ、途中に活動をしていなかった時期、音源を発表していなかった時期がある分、そこに断絶・不連続性が存在することから来る、なんとなくの違和感が無いとは言えなかったのも、また事実かなと思います。その辺りは、これから「今のREBECCA」がもっと多くの音源を定期的にリリースしていけば段々と薄れていくはずですけれど、メンバーがこれからもどんどん新曲を発表していく気でいるかどうかは、現段階では分かりませんよね。何しろこれも「7年ぶり」なわけですし。単純に、今の時代に出た新曲として聴く分には結構好きな感じですし、このまま継続的に曲を作って、来年くらいには全曲新曲でフルアルバムを出してほしいなぁと個人的には思っているのですけれど。

| 2024年12月7日(土) 線引きの難しさっていうのは、確かにありますが |

言葉の意味や用法は時代によって変化しますが、その時々の流行やメディアの影響というのは馬鹿にならないなぁというのは常々私も思っているところです。例えばこの「雑記」でも過去に、「セレブ」という言葉が安易に使われすぎたことで、ちょっとした小金持ち・成金、メディアに頻繁に顔を出す芸能人であっても「セレブ」扱いになって、いやいやその人物はさすがに名声や名誉を手にしているとまでは思えないのだけれど、と首をかしげたくなる人まで「セレブ」になってしまうという、いわば「セレブ」のデフレのようなことが起きているよね、というようなことを書いた記憶があります。それは自分の思っている「セレブ」の概念とは大いに異なるのだけれども、世の中の動きがそういうことになってしまっているのであれば仕方がないというか、それを受け入れていくしかないのだろうなというのが私のスタンスで、ただ、私がそういう意味で「セレブ」という言葉を発する時は、心の中のどこかで自嘲気味に「セレブ(笑)」と言っているかもしれない、というのは、まぁ、それくらいは許してもらいたいなというところ。その人の築いてきた実績を小馬鹿にするというよりは、「セレブ」という言葉に対してそういう使い方をすることになってしまっている自分自身に対して笑いが出てきている、という感じです。

で、それでいうと、最近は「ハラスメント」という言葉も、その重さが軽くなってきてはいないかという危惧を覚えていたりします。ちょっとしたことにでも濫用されること、4文字にした略称を報道等でも普通に(例えば、「セクシャルハラスメント、いわゆるセクハラについて……」というような)注釈を付け加える事無しに使われることで、「『〇〇ハラ』と言われても、あくまで個人の感じ方の問題であって、どうせそんなに大したことでは無いんでしょ?」というような安直かつ一律的な判断を、本当に深刻な人権侵害案件についても下してしまうことになってしまうのではないか、という心配ですね。もちろん、これまでは明るみに出ていなかったような重大なハラスメント案件が時代の変遷で表に出やすくなったのであれば、それは絶対に悪いことではありませんし、むしろ望ましい傾向とも言えるのは間違いありません。ただ、その一方で、どうでもいいとまでは言わないものの権利の侵害の程度もたかが知れているのではないかというようなものや、それを「ハラスメント」と呼ぶのはさすがにおかしいのではないかと感じられるようなものまで「〇〇ハラ」と呼ばれてメディアに乗ることで、「ハラスメント」という言葉が本来の重みを失いつつある。それが、今の状況ではないかと。

これは「セレブ」や「ハラスメント」だけではなく、世の中を見渡してみると他にも色々と該当しそうなものが散見されて、気軽かつ便利な道具的に、本来であれば意味合いの強い重い表現を消費していると、どこかで何かしら酷いことになりそうで、それが怖いのです。だから、同じようなネタを繰り返し書くことに対する申し訳なさを抱えつつも、この「雑記」でも何回もこの辺りのことについて触れているし、おそらくはこれからも触れていくのですね。このネタは読み飽きた、という人がもしもいらっしゃったら、申し訳ありません。

あずみ圭の『月が導く異世界道中』第8.5巻(アルファポリス)は、その巻数表示からすると、ここまでのストーリーとはちょっと離れた、本編にあまり大きな関わりの無いサブエピソードなのかなと思わせておいて、実は本編にもガッツリと絡んでくるようなことが書かれている、これだったら本編にカウントしてもいいのではないかというくらいの1冊。「異世界で頑張る薄幸系男子、深澄真です。元竜の巴、元蜘蛛の澪のお騒がせコンビと、元死霊の識をお供に従え、学園講師に商会運営と忙しい日々を送っています。ようやく訪れた夏休み。たまにはじっくり腰を据えて、魔力強化とか新しい課題に取り組もう!生徒達にせがまれて夏期講義をする傍ら、僕は図書館司書のエヴァさんが貸してくれたマニアックな論文を毎晩コツコツ読み進めてる。『魔力の物質化』に関する内容なんだけど、魔力の出力アップにも応用できるんじゃないかって少し期待してるんだよね。試しにちょっと実験してみたら、本当に実体化しちゃったよ、僕の魔力。まだまだ改善点は多いけれど、これってうまくすれば鉄壁の防御になるんじゃない?最近、生徒達もやる気が凄いし、僕も負けてられないからね。ここはひとつ、新技マスターして講師としての威厳ってやつを見せてやるとしますか!」というのが、その粗筋なのですが……。まぁ、本作はこれまでも巻末に「EXTRA エピソード」として本編と密接な関係のある短編を掲載してきているので、これはその延長線上の扱いになるのでしょう。というか、巻末用に書いていたものが想定外に長めになってしまったから、ならばいっそという判断で、こうして2つの中編からなる独立した1冊にしたのではないかと私は思っているのですが。

前巻までを読み続けてきた勢いで、ネコクロの『迷子になっていた幼女を助けたら、お隣に住む美少女留学生が家に遊びに来るようになった件について』第6巻(集英社 ダッシュエックス文庫)も読了。巻を重ねるにつれて個人的な違和感が強くなりつつある作品の、今回の粗筋は「婚約を交わし、晴れて新たな関係性となった明人とシャーロット。2人は新居へと移り、ソフィアや花音たちと一緒に生活することに。以前にもましていちゃいちゃしつつ、新生活は順風満帆。そんな12月のある日、明人はシャーロットの誕生日が近いこともあって、サプライズでプレゼントを贈りたいと考える。プレゼントは自分で稼いだお金で――そう決意した明人は、神楽耶の仕事を手伝って費用を稼ぐことに。そうして迎えたクリスマスイブの夜。明人とシャーロットは、いよいよお互いの愛を確かめるように身も心も寄せ合って……!?お隣同士から恋人へ、そして婚約者となった2人の仲がさらに深まる、お隣ラブコメ第6弾!!」というもの。ライトノベルというジャンルで発表する作品としてはセックスシーンで描写をやりすぎているのではないかという気もしないでもないけれど、まぁ、私もかつて小学校で菊池秀行や夢枕獏の伝奇物ノベルズでこういうシーンを読んだりもしていて、それで何かしらが歪んで育ったというようなこともないし、この作品の主要ターゲットである読者がローティーン以下だということも考えにくいから、これはこれでいいのかな……。初期のスニーカー文庫とか富士見ファンタジア文庫では、結構エゲつない性的描写もあったような記憶もあるし。第5巻までで私が違和感を覚えていた辺りのことが一通り整理された(というか、既に解決したこととして処理されるようになった)ことで、この第6巻は良い意味で「単なるいちゃいちゃラブコメ」になった感があり、特にひっかかりを覚えることも無く読むことができました。ただ、消化不良感はかなり濃く残っていますし、文庫1冊の単価に見合う作品となり得ているのかと思うと、そこは首をかしげざるを得ない部分があります。読み始めてしまった以上は、主人公たちの物語にある程度の切りがつくまでは、と思って読んできましたが、この先はどうしようかな?

今回もおバカな感じ満載のコメディーで楽しませてもらった、伏見つかさ の『私の初恋は恥ずかしすぎて誰にも言えない』第3巻(KADOKAWA 電撃文庫)。「恋愛勝負の舞台は夏の海へ!“女のままで恋をしたい”千秋。“女の千秋に恋をしているが、きょうだいで付きあいたくはない”楓。そして“男の千秋を彼氏にしたい”メイ。 まったく条件が合わない三人は、各自の想いを貫くため『恋愛勝負』を始める。そんな中、十五歳の姿に戻った夕子が、恋愛勝負に緊急参戦してくる。 “ちーあきっ♡ 彼女にしてやってもいいぞっ!” 千秋が求める『恋人の条件』をすべて満たすライバルの登場により、千秋たちの恋模様は再び白熱。四人は夏の海を舞台にちょっぴりえっちな恋愛実験に挑む!」という粗筋を読んでもらえば分かるように、「きょうだい(兄妹、姉妹、姉弟)」間の恋愛とか性転換とか、インモラル全開な内容を、とことんおバカなテイストで薄めて笑いに持って行っている作品なわけですが……。これ、考えようによっては、多様性というかLGBTQというかSDGsというか、DEI……は「I」を満たすか分からないからさすがに当てはまらないかもしれないけれど、そういう「最先端」な「流行」の概念をエンタメ&コメディーに自然に取り込んで読者に違和感を感じさせずに許容させることに貢献しているという点で、非常に革新的な作品なのかもしれません。なお、前文の「これ、考えようによっては~」以降は八割以上が冗談で書いていますので、本気にしないようお願いします。まぁ、そういう、リベラルへの揶揄半分の冗談はさておき、ここまでバカバカしさに徹していてもインモラルさに拒否感を覚える人はいるかもしれませんけれども、

第166回直木賞の受賞作で、以前から是非読んでみたいと思っていた米澤穂信の『黒牢城』(KADOKAWA 角川文庫)。織田信長の軍勢に対して籠城戦を挑んでいる城を一種のクローズド・サークルとみなしての密室ものにして時代小説でもある本作の裏表紙の粗筋は、「本能寺の変より四年前。織田信長に叛旗を翻し有岡城に立て籠った荒木村重は、城内で起こる難事件に翻弄されていた。このままでは城が落ちる。兵や民草の心に巣食う疑念を晴らすため、村重は土牢に捕らえた知将・黒田官兵衛に謎を解くよう求めるが――。事件の裏には何が潜むのか。乱世を生きる果てに救いはあるか。城という巨大な密室で起きた四つの事件に対峙する、村重と官兵衛。二人の探偵の壮絶な推理戦が歴史を動かす。」というもの。正直なところを言えば、この辺りの史実には詳しくないので、かつて大河ドラマの主人公にもなった黒田官兵衛のことは(ドラマは視聴していなかったとはいえ)名前くらいは知っていても、荒木村重と有岡城の籠城戦については事前の知識は一切ありませんでした。ただ、まぁ、織田信長という人はこういう場合に情け容赦のない戦い方をするというイメージがありますし、その後の天下統一への流れを考えても、この戦が荒木側の勝利に終わることは無いだろう、荒木村重の一族郎党どころか、有岡城に住んでいる一般の民まで含めて皆殺しという結末に終わるのだろう、というようなことを、何となく覚悟しながら読み始めたわけです。先を知ってしまうと興醒めかなと思ったので、史実の確認はしないままに。

荒木村重がこの籠城戦以降にどういう運命をたどることになるのかは、ネタバレな部分もあるのでここでは触れないでおきますけれど、歴史上の人物、歴史上の事件を使って、そこに深い思想的・道徳的なテーマを絡め、よくぞここまでエンターテインメント性のあるミステリーにまとめてきたな、というのが、読了後の私の一番の感想です。作中で起きる4つの事件の謎、いつ織田軍の総攻撃を受けるか分からないという緊張感、城内の結束に揺らぎが生じていく流れ、等々、固唾をのみながら読ませていただきました。4つの個々の事件が最後に1つに繋がるというのは、こういう作品では「お約束」な仕掛けではありますが、それも「なる程、こうしてきたか」と唸らされるものでしたし、決して一筋縄ではいかない構成は、さすがは米澤穂信、というところでしょうか。これは、直木賞を獲るわけです。非常に刺激的で、非常に面白い、傑作でした。ページ数が多いことと、時代物であるということで、手を出すのに尻込みする人がいるかもしれませんが、もしもちょっとでも興味を惹かれるところがあるのであれば、本作を読まないのは大いなる損失であると確信できます。

どうしても今までのシリーズの焼き直し感が出てしまっている石塚真一の『BLUE GIANT MOMENTUM』第3巻(小学館 ビッグ コミックス スペシャル)ですが、今回は懐かしの玉田が登場しますし、一応、新機軸的な展開もあるので、そこに新鮮さが無いわけではありませんでした。とはいえ、基本の部分については、あまり変わっていないのですが……まぁ、それでも読めば面白いのだから、それはそれで問題にならないと言ってしまうこともできるでしょう。流れ的に、さすがにこれが最終章でしょうし、このまま主人公がどこまで到達するのか、じっくりと拝見させていただき、見届けたいと思います。

前巻の時にも書きましたが、最近ちょっと顔のパーツバランスが崩れているような気がしてならない、田中靖規の『ゴーストフィクサーズ』第2巻(集英社 ジャンプコミックス)を読了。実は発売日はもっと前だったのですが、すっかり見落としてしまっていて、それで気が付いたら今月頭に第3巻が新刊として発売になってしまっていたので、慌てて2冊同時に購入したのです。で、今週はまず第2巻を読み終えたので、その紹介というわけ。冒頭に書いたように画にはちょっと不満がある最近の田中靖規ですが、物語それ自体は普通に面白かったです。ここからどういう方向にこのストーリーが流れていくのか、ともあれ、まずは手元にある第3巻を早急に読まなければなりますまい。

これが最終回となる、るん太の『異刻メモワール』第3巻(KADOKAWA)。「異世界でたくさんの物や住人と触れ合い、意識が少しずつ変わった少年・トモ。天真爛漫なリツとの旅の中で更に成長していく――。居場所をなくしていた少年の、異世界日常ファンタジ最終巻。」というのが帯に書かれている紹介文なのですが、学校生活に馴染めず、家庭内でも祖母と母とがギクシャクとしている中、迷い込んだ異世界で癒されていくという、それだけ書けば良くあるストーリーな作品であることは否定できません。ただ、絵柄が非常に私の好みでしたし、(もうちょっと毒っ気があってもいいかもしれないとは思うものの)内容も面白かったので、かなり気に入っている作品でもありました。釣巻和の『くをんの森』(徳間書店 リュウコミックス 全6巻)にちょっと雰囲気は似ている、かな?。3巻で完結というのは短いけれども、この話であればダラダラと続けても仕方が無いし、物語的にはちょうどいいくらいのボリュームだったのかなとも感じています。結構色々な人にお勧めしたい佳作ではありますが、読む人を選ぶところもありそうなので……あまり宣伝の協力してこなくて、申し訳ありません。

| 2024年11月30日(土) 角度とシルエット |

今回が2024年11月の最終更新になりますので、いつものように、Top写真 を変更いたしました。例えば近いところだと2019年がそうではなかったように絶対的に守るべきマイルールとまでは決めていないのですが、12月の Top写真 には年末年始に相応しいということで、富士山を題材にしたものを使うようにしています。今回もそれに乗っかる形で、富士山を撮影したものを選んでみました。本当は、もうちょっとくらいは冠雪しているものの方がそれっぽく見えたりもしますけれども、そこは、この撮影ポイントに行ったタイミングの関係なのでお許しください。富士山の写真撮影がメインの目的であればともかく、別の名所に行こうと考えていて、そのついでに富士山が綺麗に見えるところで写真を撮った、というものですので……。

富士山といえばあちこちでよく見る構図は大体、静岡県の御殿場あたりか、同県の海側――具体的には三島、富士川、清水辺りとかから撮ったものとか、山梨県の富士五湖から撮ったものが多いという印象があります。それが悪いというわけではなくて、それが周囲の要素も含めた意味合いでも非常に優れている構図になるから、それ等のポイントから撮影したものが多くなるのでしょう。富士山は円錐状の独立峰な成層火山で、左右対称な山体を持つ美しい山として知られているわけですが、当然ですけれども実際は幾何学的に完璧に左右対称だったりはしないわけで、であれば、どの角度から見るかによってそのシルエットは結構異なってきます。今回選んだ画像のものなど、(地元の人は別として)あまり見慣れない感じかもしれません。

具体例が挙げられるわけでは無いのですけれど、見通しの良い地点からの撮影ですし、この角度からの山体の感じ、何となく日本全国各地にある「〇〇富士」のいずれかを撮影したもののようにも見えますね。今まであまり考えたことがありませんでしたが、おそらく国内全ての「〇〇富士」を巡って良い感じの写真を撮影し、ネットで公開している方って、普通にいらっしゃいそうですよね。いわゆる「郷土富士」が全国にどれだけあるか分かりませんが、そこまで大変そうでなければ、これからの人生の目標というか楽しみの1つに、それ等を私自身も巡ってみて、構図にこだわって写真を撮ってくるというのも、ちょっと面白そうです。老後の趣味としてやってみるのも悪くなさそう。

学園祭エピソードの後半、魔族によってロッツガルド学園にいるヒューマンが化け物へと変異して街中で暴れまわるという問題を描く、あずみ圭の『月が導く異世界道中』第8巻(アルファポリス)を読了。公式の粗筋は「学園講師と商会代表、二足のわらじで頑張る、深澄真です。元竜の巴、元蜘蛛の澪のお騒がせコンビ、元死霊の識をお供に従え、異世界ライフを楽しんでます。闘技大会団体戦決勝は、僕の教え子であるジン達の大勝利で幕を下ろしたんだけど、敗者となったイルムガンドに異変が……。みるみる内に姿が変化していき、化け物へと変異してしまいました。……これはちょっとヤバいかな。イルムガンドの変貌と時を同じくして、ロッツガルドの街中にも化け物が湧き始めたらしい。識によれば、この騒動を裏で操っているのはどうも魔族みたいなんだけど――。この街には僕が初めて構えた店舗もあるんだ。たとえ相手が魔族であっても、降りかかる火の粉は全力で払わせてもらいますよ!ここはひとつ、亜空に住まう皆も総動員して、ロッツガルト救出大作戦、決行といきますか!!」となっていて、全編通じてバトル展開になっています。といっても、終始戦闘を細かく描写していくというようなものになっているわけではなくて、変異体が現れた理由などについて主人公が色々と考察をしながら、街のあちこちにいる変異体を倒していくという内容で、かつ、変異体の駆除は主人公たちにとって何の困難も無いレベルなので戦闘自体の描写はほとんど無し、というものなのですが。先週の第7巻のところで書いたように、私が本作の購入を決めたのはアニメ版でこのエピソードを観てからであり、その原作部分ということで、ばっちり、楽しませてもらいました。

桂嶋エイダの『ドスケベ催眠術師の子』第3巻(小学館 ガガガ文庫)は全350ページ弱と、なかなかの厚さのシリーズ最終巻。インパクトの大きな作品名と、第1巻の出だしに繰り広げられた、転校してきたばかりのヒロインがクラスメイトにドスケベ催眠をかけた「狂乱全裸祭」のインパクトがあまりにも強いので、これは良くあるエロコメディーかと思ったら、実際はかなりシリアスな内容だったこの作品。その最後を飾る今回は、いよいよヒロインの家族問題に切り込む内容となりました。その裏表紙の粗筋は「『初めまして、佐治沙慈のおにーさん。私はセオリ。片桐瀬織』 夏休み。突如サジの前に現れたのは、片桐真友の妹。そして――『職業は、透明人間をしています』ドスケベ催眠術によって誰にも認識されなくなった孤独な少女だった。ちゃっかり家に居着いたセオリと解決策を探すサジ。そんな折、『あらゆる催眠術を解除する』副作用を持つドスケベ催眠術が発見される。しかしそれは、すべてを【ロリ化】する禁断の術で……? タイトルに偽りなしのドスケベ感動巨編、第3幕。儚くも美しい、透明少女との一夏の記憶。」というもの。確かにこの粗筋の通り、ちょこちょことドスケベ要素が物語中に挿入されていますけれども、今回のエピソードの本質は、家族を巡るかなり重いストーリーにあります。新興宗教に嵌った一家からのネグレクト、誰にも認識されない、初めからいなかった者とされた子供、そういったヘヴィー極まる物語。そういうヘヴィーさやシリアスさを、あまりキツさを感じさせずに読ませるための仕掛けが「ドスケベ」要素だというのは第1巻の時から感じていましたが、今巻もそれが非常に効果的に機能していた印象です。そうでもなければ、重すぎて読むのはかなり厳しくなったと思います、この話。

ところで、『ドスケベ催眠術師の子』全3巻を通じて描かれたのは、ドスケベ催眠術師の子として生まれたこと、家族を捨てた後にドスケベ催眠術師に拾われてその弟子となったこと、「ドスケベ催眠術」という劇物に触れてしまったが故に人生が歪んだ少年少女が、その歪みと向き合い、成長し、家族が再生していく物語でした。つまり、扱っているテーマ的には非常に古典的で、オーソドックスだと言っても差し支えないものなのです。「ドスケベ」の印象が強いが故に想像がしにくいかもしれませんけれど、特に今巻については、最初から最後までほとんどずっと緊張感が色濃く漂いながらストーリーが展開していき、最後には心震わされるような結末が待っているという、まさしく担当編集が言うところの「ドスケベ感動巨編」というフレーズに相応しい内容となっていました。これ以上ないラストでシリーズの環を綺麗に閉じた傑作。全3巻と手ごろなボリュームなので、まだ読んだことが無いという人は、是非。

読むのを後回しにしてしまっていた、紺野天龍の『狐の嫁入り 幽世の薬剤師』(新潮社 新潮文庫nex)を、続きも刊行されてしまったのでさすがにこれ以上放置もできないだろうと、ようやく読了。タイトルから通し番号が無くなってしまいましたが、これは第6巻で第1部が完結した作品の第2部の開幕を告げる1冊、つまりシリーズ7冊目になります。個人的には、こういう通算何冊目なのかが分からないようなタイトルの付け方は好きではないのですが、まぁそれはそれとして、今回の粗筋は「怪異が跋扈する異世界『幽世』へと迷い込んだ薬剤師・空洞淵霧瑚は、そこで運命の出会いを果たす――。御巫綺翠。破鬼の御子である綺翠の力と空洞淵の漢方知識で多くの事件を解決した二人は、世界の理に打ち勝ち、遂に結ばれる。だが、幽世の異変は絶えない。花嫁を襲う『狐』と、怪火現象・狐の嫁入り。その真相は? 現役薬剤師が描く異世界×医療×和風ファンタジー。新章開幕。」となっています。内容はまさしくこんな感じで、ここに書かれている「狐」にまつわるエピソードと、もう1つ、「狸」にまつわるエピソードの、2つの中編から構成されているのですけれど、新章ということで新しいレギュラーもしくは準レギュラーの怪異を登場させて、あとは何やら謎の黒幕的なキャラの存在を匂わせて、という感じに、やることをしっかりやった1冊と言えるでしょう。ひとまずの導入としては及第点で、面白かったです。

作者自身による公式二番煎じの感があるのは未だ否めない、蝉川夏哉の『異世界居酒屋げん』第2巻(宝島社 宝島社文庫)。「異世界にある東王国の王都ラ・パリシイアに繋がった居酒屋『げん』は、日々訪れる街の人々や貴族に認められ繁盛していった。評判を聞きつけて、『げん』にさらに様々な人々が訪れる。自信の一品を求めてやってくる吟遊詩人、王城を抜け出した国王の叔母、そして東王国の国王本人まで……!?街角の小さな居酒屋に、重鎮たちが集まるようになっていく。居酒屋の魅力が詰まったグルメファンタジー!」というのが裏表紙にある粗筋です。これだけだと『異世界居酒屋「のぶ」』シリーズ(同社 同文庫 現在第7巻まで発売中)との題材的にモロ被りなわけですけれども、冒頭にも書いたようにそれは事実でありつつも、そこを逆手に取るような世界観の構築をし始めてもいるようで、それならばこうして類似の2作品を書く意味もありそうです。あとは、両作品をどう差別化していくか、どういう違いを作っていくかですが、両作品がこのまま続いていくかもまだ分からないし、その辺りはしばらく様子見ですかね……。

サブキャラのスピンオフ短編集である、二月公の『声優ラジオのウラオモテ DJCD』(KADOKAWA 電撃文庫)。その公式の内容紹介は「声優事務所のマネージャー、加賀崎りんごは思い出していた。自分がこの業界に入るきっかけになった大学の先輩のことを。『わたしでは、あの子たちを幸せにできない』と言って事務所から去っていった、やさしすぎた先輩のことを……。 コーコーセーラジオのやすみ誕生日回! 朝加の担当しているラジヲで修羅場が巻き起こる! 乙女がライブ後に行う “堕落の会” とは……? 『声優ラジオのウラオモテ』のキャラクターたちのウラ話を描くスピンオフ作品!」で、これくらいシリーズが続いていて色々なキャラが出てきていると、こういう形でその掘り下げがあるいいですよね。ちょうど1つのエピソードが程よく区切りがついたところであり、どうやらアニメ放送も始まるところでの発売だったようなので、こういうスピンオフを挟むのにはいいタイミングだったかもしれません。何気にシリアスな話も入っていて、楽しめました。イラストは……今回はコミカライズを担当している人が描いているのですね。

水野栄多作画、宮澤伊織原作の『裏世界ピクニック』第13巻(スクウェアエニックス ガンガンコミックス)を読了。自動車、電車については違和感を少し感じるくらいだったら許容できるので、そこをもうちょっと上手くとまでは言わないものの、さすがに今回の西武線の絵を見てしまうと、窓のサイズがこれではあり得ないくらいは少し考えてみれば分かるのでは、と思ってしまう……。キャラの絵とか裏世界の者たちの描写とか、コミカライズとしては大成功の部類になっているのではと感じているだけに、いかにも惜しいなぁ……。潤巳るな様ロスで、普段なら気にならないようなところが、変に気になってしまったというのもあるかもしれませんけれど……。それ以外は特に大きな問題も無く、むしろ今回も良いコミカライズだと断言できるのですが。

レーベルを移動した第3部の2冊目である、ヤマザキコレの『魔法使いの嫁』第21巻(ブシロードワークス ブシロードコミックス)。ちょっと作者の悪いクセが出かかって、エンタメとしてはマイナス点となる「画的なものと説明的なところの双方での分かりにくさ」が顔をのぞかせている感もありますが、ひとまず今回の第3部がどういう要点を巡るエピソードになるのかを提示している巻だと言う事ができるでしょう。イギリスにとって、赤い竜がどういう意味を持つものなのか、セント=ジョージと英語表記になっていますけれど、要するに聖ゲオルギウスなわけで、そんな家柄と、チセとが、ここからどのようなストーリーを紡ぐことになるのか、これは、なかなか面白いことになりそうです。

| 2024年11月23日(土) 一種の作法が、そこにはあると思います |

SNS等を使えば、誰もかれもが気軽に全世界に向けてオープンに自分の意思を主張できる時代です。もちろんこれは非常に良い面もあって、今までであれば拾い上げられることも無く黙殺されていた声なき声が可視化されたり、積極的な意見表明をしてこなかったいわゆる無党派層が実際にはどういうことを考えているのか、どういう意見を持っているのかが明確化されてきたりと、原則的には自由で制限の無い、かつ簡単に利用可能な発言の場が提供されたということは、素直に肯定的に評価していいことだと思っています。まぁ、自由で無制限といっても公序良俗に反したりすると運営から停止処分を受けたりするわけですが……。ここについては、その処分に関わる運用が結構恣意的に思える場合があることという、他の問題もあって、完全なる自由はそこに存在しないと言わざるを得ないのが実情であり、私もそこは危険性を覚えてもいますが、今回書きたい内容とは別の話になるので、ここでは深掘りはしません。

何が好き、何が面白かった、何を食べた、というような個人的な好みの書き込みをしているだけでなく、何らかの主義主張を述べようというのは、当然ですけれども反対意見にさらされる可能性のある行為であり、その点でハードルも高いのは否定できません。とはいえ、全ての人が同意・賛成する見解なんて世の中にほとんど存在しないだろうから、これはむしろ当たり前。例えば政治面、思想面で主義主張を述べるパターンが一番その反発を受けやすいジャンルかもしれませんけれども、ただ、それで委縮してしまって何も書き込みをしなくなるというのは、それはそれで良くないことだと感じるんですよね。不満があれば声を挙げよう、ということ自体は、普通に考えて正しいことだと思います。それがどんな方向性・内容のものであれ、そのように考え、発信することは、思想信条の自由と表現の自由によって認めらえている行為ですし。そんな時代でもなお、やたらと声の大きい過激思想ばかりがクローズアップされがちなのはよくない傾向かもしれませんが、技術そのものは悪いものではありません。

なお、政治的な主張などは別にSNSを媒体にしなくても、旧来のように普通に行動で示す方法だってあるわけですから、国政でも地方自治体でもいいですが何らかの選挙があった時に、自分が支持している候補者の支援活動に参加するのもいいでしょう。SNSでの発信をしているうちに、実際に政治に積極的に関わるようになる人だって、出てくることでしょう。そうやってアクティブに動くようになるのであれば、それは自らの主張を支持していなかった人、主張に耳を貸してこなかった人にも、その主張の正当性を訴えて、広く賛同を得ていかなければいけないというのは、言うまでもありません。そうでなければ、目標が達成できないですからね。

で、この時に注意すべきなのは、そうやって一生懸命に活動している自分たちの言動が、一般的な目線からどう見えるか、どう思われるのかということに対する、客観的な判断ができているかどうかだと、私は思っています。「何か変な人が頭のおかしいことをやっているな」「なにやら熱心に訴えているけれど、どうも言動が気味が悪いな」というようなことを周囲に思われてしまっては、聞く耳を持ってもらえなくなるわけで、元も子もありません。そこをはき違えている活動、「自分の正しさは誰にとっても正しいことだ」と盲目的に信じすぎている活動が多いように思えるのが、今回書いてきた「自らの意見を表明していこうという人が増えている」ことについて、最近、私が危惧しているところです。ものごとには、それぞれ、適切なやり方というものが存在するものですから……。

先週の「ウィーン篇」に続く第2部後半となる、シオドラ・ゴスの『メアリ・ジキルと怪物淑女たちの欧州旅行Ⅱ ブダペスト篇』(早川書房 新☆ハヤカワ・SF・シリーズ)。裏表紙の粗筋は、「父親ヴァン・ヘルシング教授によって囚われの身となった令嬢ルシンダから助けて欲しいという手紙を受け取り、ウィーンまでやってきたメアリ・ジキルら〈アテナ・クラブ〉の令嬢たち。みごとルシンダを救出したものの、メアリの父親であるマッド・サイエンティストのジキル博士により、いわくありげなシュタイアーマルクの古城に囚われてしまう。〈錬金術師協会〉に属するジキルやヴァン・ヘルシングらは、ルシンダを使って是が非でも実現した野望があったのだ……メアリたちは脱出し、父親たちの野望を打ち砕くことができるのか。ヨーロッパ大陸での大冒険を描く、シリーズ三部作の第二部堂々の完結篇。」となっていて、ブダペストで開かれる錬金術師協会の会合でいよいよジキル等と対決することになります。物語の構造としてはわりとシンプルなのですが、情景や心理その他のディティールの描写をしている分、ボリュームは多めになっていて、だから2分冊という形になったのでしょう。文章の端々に唐突に挿入される登場人物たちの突っ込みは本作の大きな特徴ですが、これ、慣れないうちはストーリーのテンポを崩すだけのようで否定的に捉えたくなるものの、読み進めていくにつれて、これあってこそ、という感じになってきます。それはキャラクターの魅力があるからこそなのだろうなと思うのですが、特に最近の欧米の作品を読む時にしばしば感じる、自己主張が強くて自分の権利は声高に叫ぶ割に、それを行使した結果生じるトラブルや損害に対する姿勢が軽いというか、「そこはもうちょっと責任を感じるべきなのでは」と思わされるようなところが無いわけではなかったこと、周囲への迷惑といったことに自覚的であるべきではと首をかしげたくなることが本作にもあったのは、ちょっと残念。この辺、いわゆるポリコレなんかの影響もあったりするのかな……?ともあれ、全体的にはまずまず面白く読ませてもらいました。あとは、最終第3部が残っていますので、一気に読んでしまうこととしましょう。

学園祭エピソードの前半となる闘技大会と、主人公と学園都市の商人ギルドとの対立を描く、あずみ圭の『月が導く異世界道中』第7巻(アルファポリス)。「ロッツガルド学園で講師をしている深澄真です。元竜の巴、元蜘蛛の澪の美女コンビに元死霊のイケメン、識と一緒に異世界ライフを楽しんでます。いよいよ待ちに待った学園祭が始まりました!要注目のイベントは何と言っても闘技大会!僕のスパルタ授業を受けている愛弟子達ももちろん出場します。入賞者が全員、教え子になりそうなのが心配なくらい力のある子ばかりなんだよなぁ…… しかし、嬉しい話題ばかりでもないんです。ロッツガルトの商人ギルドに、どうやらクズノハ商会が目をつけられている様子……出る杭は打たれるってやつかな。それと呼応するかのように、闘技大会でも不穏な動きが起こってるんだよね。首謀者っぽいのは、リミア王国の大貴族のご子息様。……恨まれるような事をした記憶はないんだけど。教え子達に危害が及びようなら、僕も本気出しますか!」というのが粗筋で、読みながら、そういえばアニメ版を視聴していた私が原作の購入を本格的に検討し始めたのは、ここに収録されているエピソードの辺りからだったっけ、と思い出していました。つまり、そんなことを考えるようになるくらい、物語が面白さを増してきているということです。ロッツガルドの学園祭話については、次の第8巻で完結する、のかな?

10月の発売時に購入していた雲雀湯の『愛とか恋とか、くだらない。』(小学館 ガガガ文庫)をようやく読了。「河合祐真には、ひとつ年下の幼馴染がいた。倉本涼香――親友・晃成の妹だ。祐真にとっても妹のような存在で、高校生になろうと変わらない。そう、思っていた……。ある日、晃成がバイト先の先輩に恋をした。『バッカみたい』そう呟く涼香は、恋愛感情が分からないという。そして祐真も、恋愛にトラウマがあった。でも、“そういう”ことには興味がある。『キスって、気持ちいいらしいね?』いけないと分かりつつ、一線を越えてしまった。二人は、ひとつ約束を結ぶ。この不純な関係は『本当に好きな人』ができるまでの期限付き。」というのが粗筋なのですが、本作に限らず最近はラノベレーベルからこういう性行為を正面から扱った作品が出ることが増えつつあるのかな、という印象があります。それはジャンルの読者年齢が上がっていることを反映しているのかもしれず、もともとラノベというジャンルだ出始めた頃に十代、二十代で読みはじめた世代が今いくつくらいになっているのかを考えればそれも当然かという気もするのですが……。一方で、ジャンルがこれからも生きていくには新たな若い読者を獲得していくことも狙わなければならないわけで、実際そういう作品も多く出ているということも思うと、これは、ジャンルの中身、そこで発表されている作品のタイプが豊かになってきた、ということもできるでしょう。細分化されたり多様化の道を辿ろうとして衰退していってしまうというパターンも現実にはあり得るので、これが吉と出るのか凶と出るのかは、今後の様子を注意深く見ていかなければ分かりませんけれど。

で、余計な話はこの辺りで終わりにして『愛とか恋とか、くだらない』の話をすると、いたずらに煽情的にすることなく、むしろ恋愛というものに向き合うことに憶病になっている主人公たちの心を描くことに重点を置こうとしている作品なのかなと受け止められ、結構好印象でした。物語的には、もう少し捻ったところとか、ストーリーの流れの起伏があってもいいかもとは感じましたが、それは単巻完結作品として考えれば、というところがあるので、もし本作がこのままシリーズ化されて続巻が出ていくことになれば、そこでまたその部分の印象も変わってくるかなとは、思っています。

ここのところ読み進めている、ネコクロの『迷子になっていた幼女を助けたら、お隣に住む美少女留学生が家に遊びに来るようになった件について』第5巻(集英社 ダッシュエックス文庫)を読了。「球技大会を経て、明人とシャーロットは恋人としてより親密になり、以前にも増してイチャイチャする毎日を過ごしていた。この幸せな日々を守りたい。そう願う明人は、いよいよ向き合うべき過去である、姫柊財閥との関係を決着させようと動き出す。しかし、姫柊財閥を相手にするのは前途多難。さらに、球技大会での明人とシャーロットの様子が動画撮影されていて、有名配信サイトで拡散されてしまうトラブルも起こり、問題は山積みに。だが、そんな窮地に “とある人たち” が現れたことで、明人とシャーロットの状況は一気に激変していって……!?重なった偶然が必然へと繋がる、大人気お隣ラブコメ第5弾!」というのが今回の粗筋で、一応、これで第1巻から色々と関わってきた主人公&ヒロイン周りの過去話と現状に関わる不明点が一通り明らかになり、問題は解決されたことになる、のかな……。ただ、かなりシリアスな設定のはずが、読んでいていまいちシリアスに感じられないのは、どうなんだろう。そういう狙いで敢えてそうしたのか、筆力不足か、編集部の方針的なところで描写を抑制したのか、その辺りは分かりませんけれども、第4巻の紹介時にも書いたように、そこに物足りなさというか、しっくりこないところを覚えてしまいました。また、主人公の家庭環境的なところで、親とか保護者とかその他(ここは一応ネタバレになるので詳細は書かないことにします)の過去及び現在の行動について、動機が不明瞭というか、不可解というか、説得力が無いというか、こういうことをする動機にはならないだろうとしか思えないというか、諸々、納得しかねる部分が多かったのは、大きなマイナス評価要素です。いちゃいちゃラブコメとしては一応及第点なのですけれど、個人的にそこが気になり過ぎて、結構減点は大きいです。

城平京原作/片瀬茶柴コミカライズの『虚構推理』第22巻(講談社 講談社コミックス 月刊少年マガジン)は、九郎先輩に大きくフォーカスした2つのエピソードを収録した1冊。第21巻から続いている「廃墟に出会う」と、次の第23巻に続く「まるで昔話のように」というサブタイトルなのですが、どちらも彼の高校時代の同級生との絡みを描いているのが特徴でしょうか。その分、琴子の出番は少ないのですが、しかしそのほんの少しの出番だけでも、とんでもない存在感を発揮するのが琴子の琴子たるところでしょう。画力は相変わらず最高ですし、本当に素晴らしいコミカライズです。

ヒロインがボードゲームの中に入ってしまって脱出に苦戦するという、龍幸伸の『ダンダダン』第17巻(集英社 ジャンプコミックス)。ダイナミックな構図とアクションは今巻も抜群のノリノリさ加減で、ストーリーそのものはアクションがメインとなっている感がある為にそこまで進んでいません。とはいえ、これも本作の大きな楽しみどころの1つですし、読者としては何の不満も無い……というか、むしろかなり楽しんで読ませていただきました。黄泉の国で出されたものを口にしてしまうと、自らも黄泉の住人になってしまうというのはお約束な流れですが、これがここからの物語にどう影響してくるのか、興味深いところです。

岡村靖幸と斉藤和義が突発的に結成したユニット、その名も「岡村和義」は、配信シングルという形で数曲を発表し、1度のライブツアーをして、現在はそのまま休眠状態になっていますが、そのライブ会場で限定販売していたミニアルバム『若葉』が公式サイトの方で通販されているのに遅まきながら気が付いたので、早速購入。全6曲入りで、5曲が配信済みであり最後の6曲目はこのミニアルバムのみの収録曲となっています。岡村和義には、ここに収録されているもののほかにもう1曲配信された「少年ジャンボリー」という曲があるので、楽曲の完全収録ということにまではなっていないのですけれども、現時点での岡村和義の成果物については、ほぼ網羅していると言っていいのでしょう。で、これが、ほぼ全曲が名曲という素晴らしい内容になっているのです。2人で作った曲はもっと大量にあって、その中から「これぞ」というものをセレクトしたというよりは、どうも作り上げたものを端からリリースしていったというのが近そうな印象なのですが、さて、本当のところはどうなのでしょうね。ユニットとしてちぐはぐさや急造味が無く、互いの良いところを相乗効果的に高め合っているという感じなので、それぞれのソロ活動やアルバム等の制作も大事にしてもらいつつ、このユニットも継続的に活動と新曲発表をしてもらって、できれば来年くらいにはCD収録時間の限界ギリギリまでトラックを詰め込んだフルアルバムをリリースしてほしいものです。

亡くなったからといってすぐに未所有の音源を買い揃えるというのもちょっと露骨かと思いつつも、手元にあった1stアルバムを訃報をきっかけに聴きかえしたら、これはやはり良いなと思ったのも事実であって、であれば見所有のCDもやはり買わねばならないから さユり のアコギ弾き語りアルバムの『め』と2ndオリジナルアルバム『酸欠少女』を、彼女が無くなった少し後、10月前半には購入していました。本ではないから積読というようなことも無く、当然、買ってすぐに聴いてもいたのですが、その感想は少し間を開いてから書くことにしようと思っているうちに、気が付けば2か月が経過してしまいました。うっかりと忘れてしまっていたことについてはお詫びのしようもないのですが、ともあれ、時機をやや逸しているのは承知のうえで、ここでこの2枚のアルバムについて手元に取得していたことを報告しておきます。アコギの『め』については、彼女の本質――というか、根本のところにあるのはこの弾き語りなのだなということが強く伝わってくる熱量のある1枚となっていましたし、2ndアルバムの『酸欠少女』はタイアップ楽曲も収録され、ややワンパターン味はあるもののなかなか格好良い曲や聴かせるバラードもあって、これは完成度が高いですね。もう新作が出ることが無いというのは大きな悲しみですが、残された楽曲の良さは間違いないですし、これからも、聴き続けて行かなければいけないなと思っています。

| 2024年11月16日(土) うち、そういう店じゃないんで…… |

先週は、私にとっての駅ソバの思い出と、最近は駅ソバ・立ち食いソバの かけそば も価格が上がってきて結構高くなってきてしまったなぁというようなことを書きました。蕎麦粉の価格推移は確認していないのですが、いずれにしても材料費は概ね上がっているでしょうし、家賃、水道光熱費、人件費等の固定費も上昇となれば、それくらいの値段にしなければ赤字になってしまうってのは確かなことでしょう。だから値上げもある程度やむを得ないなとは思うのですが、ちょっと寂しさもありますね。それでも、普通にちょっとした蕎麦屋で食事をすれば、個人経営のこだわり手打ち蕎麦でなくとも1,000円近く、こだわりの店だと1,500円近くする(しかも量も少なめだったりする)わけで、そう思えば、圧倒的な有利さこそ無くなれども、駅ソバ、立ち食いソバの優位性・利便性というのはまだまだ健在だ、とも言うことができそうです。事務所から顧客、あるいは顧客から顧客に移動中だったりして普通に昼食を食べている時間的な余裕がなかったりした時に、目の前に駅ソバでもあったならば、そこで軽く蕎麦でも手繰って昼は済まそうとすることくらい、私もたまにやりますしね。

そんな、普通に蕎麦屋で食べるよりは安い、大体1/2くらいの値段で食べられるというメリット(その分、味はそれなりですが……とはいえ、これは余談なのですけれども、中には味も抜群に良い立ち食い蕎麦屋があったりするのが、このジャンルの侮れないところだったりします。)のある駅ソバ・立ち食いソバ。立ち食いソバはその名の通りウナギの寝床的な細長い店舗でカウンターがあるだけ、イスなど初めから存在しません、というスタイルだったりするのでさすがにそういうことも無いのですが、最近はイス席やテーブル席がメインになってきている駅ソバだと、昼時、高齢者やママ友たちがそこで昼食をしているのを見かけることが増えています。そういった人達だって普通に昼食は食べるわけですし、実際、値段的な魅力があるとも考えられるのはここまで書いてきた通りなので、そこで昼に駅ソバを使うこと自体は、別にいいんですよ。サラリーマンか貧乏学生でなければ使ってはいけない、なんて言いたいわけではありません。広く利用客を開拓していかなければ、駅ソバの経営会社だって商売が成り立たなくなって行くでしょうし。問題は、全員ではないけれども、彼らの一部に見受けられる利用法にあります。

そういう人らの食事速度がどうしても遅いとか、蕎麦なんてズズッとすすってしまった方が美味しいのにモッサモッサとゆっくりと箸で口の中に一口ずつ運んでいたりすることとか、多少会話をしているくらいは、まだ許容範囲なのですが……。完全に食べ終わっているのに、なおも机を占拠して延々とおしゃべりし続けているのには、さすがに使う店を間違えてるんじゃないかと言いたくもなります。駅ソバというのは、食券をカウンターで示したら即座に提供されるものをササッと食べて、食べ終わったらすぐに立ち去るというのが正しい利用法で、そうやって客の回転が速いことで安くても利益を出していくスタイルで営業しているはずで、そこに長時間居座る客がやってきてしまうのは明らかにミスマッチです。何より、駅ソバなんてそんなに席数が無いのですから、短い空き時間で手早く昼食を済ませるべく利用しようとしている私のような人間が、そうやって居座っている高齢者やママ友を見て「これは駄目だ、席が一切空いていない」と諦めてしまうことを生じることにもなるわけで、これは一種の営業妨害にすらなるのではないでしょうか。長話がしたいのであれば、駅ソバではなくてレストランとか、そういう店に行きなさい、ということですね。

ここまでの文章を読んで、「いやいや、さすがにこれは嘘だろう」「ウケ狙いで驚嘆に誇張して大袈裟に書いているんだろう」と思われる人もいらっしゃるでしょう。でも、これは実際に私が目にした事実です。さすがに同様のことが全国どこでも見られるようなことには現時点ではなっていないかもしれませんが、少なくとも私が住んでいる、働いている辺りでは結構頻繁に見るようになってしまった風景で、ならばそういうちょっと頭のおかしい人等のいる地域で私が生活をしていて、そこでの特異な出来事に過ぎないのではないかと言われると、否定はしきれないかもしれません。ただ、具体的な地名は伏せますけれど、こういった風景をしばしば見かけるようになった場所は、どちらかというと裕福で、教育等にも熱心な人たちが住んでいるようなところだったりするので、そういう地区でもこんなことになるのか、ということや、結局その辺りの年配者やマダムたちは自分たち最優先で自分の楽しさ・やりたいことしか見えておらず、周りの迷惑や顰蹙を買っていることなどどうでもいいと考えているか、そもそもそういう風に思われているという事に気が付いてすらいないのだろうなと、そんな風に感じて、自分は絶対にこうはならないようにしよう、と強く決意せざるを得ない今日この頃なのでした。

2023年1月に発売になっていたのをすっかり見逃していたのが、シオドラ・ゴスの『メアリ・ジキルと怪物淑女たちの欧州旅行Ⅰ ウィーン篇』(早川書房 新☆ハヤカワ・SF・シリーズ)。「ヴィクトリア朝ロンドンで暮らすメアリ・ジキルら“モンスター娘”こと〈アテナ・クラブ〉の令嬢たちのもとに、ウィーンから手紙が届いた。ルシンダ・ヴァン・ヘルシングと名乗るその差出人は、父親のヴァン・ヘルシング教授が行う実験の被験者にされた自分を救い出してほしいという。背後に、〈錬金術師協会〉に属する自分たちの父親の陰謀を嗅ぎ取った〈アテナ・クラブ〉の面々は、メアリの雇い主である探偵シャーロック・ホームズの力も借りながら、ルシンダを救うため一路ウィーンを目指すことに!ヨーロッパ大陸で繰り広げられる大冒険を描く、ローカス賞受賞作続編にしてシリーズ三部作の第二部前篇。」というのが、今回の粗筋なわけですが、1作目の内容をかなり忘れてしまっているのが若干不安だったものの、読み始めてしまえば「そういえばこういう話だったな」と結構思い出せたので、特に大きな問題にはなりませんでした。つまり、表層的には忘れていてもきっかけがあればしっかり思い出すことができるという、そのくらいに印象に残る物語だったというわけですね。今回紹介するこれは第二部を前後編構成に分割して刊行した、その前半ですから、現段階では、まだストーリーとしてはどうなっていくのか分からない部分も多いです。ですので感想は後半を読んでから改めて行いますけれど、導入部としてはなかなかいい感じでしたから、引き続き読み進める「ブダペスト篇」も楽しみです。

TVアニメ第2シーズンで描かれたロッツガルドでの物語が本格的に動き出す、あずみ圭の『月が導く異世界道中』第6巻(アルファポリス)。「異世界で頑張る薄幸系男子、深澄真です。元竜の巴、元蜘蛛の澪、そして元死霊の識の従者を連れ、やって来ました学園都市ロッツガルド!…ってなんで僕、生徒じゃなくて教師やってんの? 教師なんて務まるかよって嘆きたい気分だったけど、どうせやるんならと半ば自棄になって実践重視のキツイ講義を立ち上げたんだよね。生徒に媚びる気一切なし!なんてスパルタな気概だったけど、あれ?なんか生徒達、みるみる強くなって自信つけちゃって。やっぱり僕、教師の才能あるのかも……って本業は商人ですけど!でも、あの…夏休み返上で集中講義してくれって、ちょっと君達、気合入りすぎじゃない?っていうか僕、非常勤だよ?何度も言うけど本業商人だしね!?まあ、新店舗も少しずつ軌道に乗り始めたし、自分の生徒が力を付けていくのを観るのも悪くない。来る学園祭のイベントに向け、この際だからところん付き合うか……。」というのが今回の粗筋で、TVシリーズ視聴時は、これはこれで面白いけれど、物語がどちらに向かおうとしているのかがよく分からなくなってきたなと思ったものですが、この先の展開はなかなかに面白いものだったから、それは杞憂に終わったわけです。

大崎梢の『めぐりんと私。』(東京創元社 創元推理文庫)は、以前に紹介した『本バスめぐりん。』(同社 同文庫)の続編。「移動図書館『本バスめぐりん』は、今日も巡回先へ本を届けつつ、屈託を抱えた利用者たちの心を解きほぐす。幼いころなくしたはずの本の発見を引き金に当時の出来事が明るみに出る『昼下がりの見つけもの』、本と人との出会いを守る図書館司書として働くことへの熱意や矜持が胸を打つ『未来に向かって』など、全五篇を収録。本と人々を繋ぐ移動図書館ミステリシリーズ、第二弾!」というのが裏表紙の粗筋で、今回も人情味主体の日常の謎系のエピソードが並んでいます。内容的にはかなり「オトナな」テイストで、個人的には「移動図書館と利用者」という設定ならば、もうちょっと年少の利用者の話も入れたりして、ヤングアダルト小説的なエンタメ要素もある方が好きだったりはするものの、かなり面白く読ませていただきました。それは本作の小説としての完成度、ストーリーの良さが最大の理由でしょうが、そもそも私が読書好きで、かつては公共図書館や学校図書館をこれでもかと利用しまくってたことも、格好な割合で影響している気がします。とはいえ、私の住んでいた自治体には移動図書館は無かったので、以前にもこの「雑記」に書いたことがあるように、小学校の頃の私は公共図書館に行くときは低学年の時は徒歩で、当時自宅から一番近かった隣の区の図書館に越境で行っていました。確か、歩くと1時間、自転車だと30~40分くらいだったかな。しかも、山道とまでは言わないまでも、小学生の足にはなかなかに厳しい道のりだったのですが、それでもその程度は苦にならないくらいに本が読みたかった、本を借りたかったのが、当時の私です。だから、こういう図書館題材の作品、あるいは出版社や書店を舞台にした作品には無条件で惹かれるものを覚えてしまいます。公共図書館にしろ学校図書館にしろ、予算的、運営的にはなかなか難しい状況がずっと続いていて大変だという話はあちこちで耳にしますが、「本との出会いの場」として非常に意味のある図書館には、何とか、1つでも多く、そして長く存続していってほしいと切に願わずにおれません。

青崎有吾、河野裕、紺野天龍という面々が帯に推薦コメントを寄せていたのが気になって、逆井卓馬の『よって、初恋は証明された。 -デルタとガンマの理学部ノート1-』(KADOKAWA 電撃文庫)を購入。そんな経緯だったので作者名についてはあまり気にしないまま手にしたのですけれど、TVアニメ化もされた『豚のレバーは加熱しろ』(同社 同文庫 全9巻)の人だったのですね。裏表紙の粗筋は「『検証してみようよ……科学的に!』 思うに〈青春〉というのは、よくできた推理小説のようなものだ。失われてしまった恋愛成就の桜の謎。部活勧誘の小さな違和感。巨木の樹齢に秘められた物語。密室で消えたハムスター。壊れかけの生物部に捧げられた、高校生たちの切実な決断。 無関係だと思われたひとつひとつの因果はどこかでつながっていて、あとから振り返って初めて俺たちはそれを〈青春〉と認識する。そこでようやく気付くのだ。見落としていた大切なことに。 これは、科学をこよなく愛する高校生たちが日常で直面する数々の謎に挑む、綱長井高校『理学部』のささやかな活動記録。――そして、一つの初恋が解き明かされるまでの物語である。」となっていて、要するに、日常の謎系の青春ミステリーという、私の好物のジャンルというわけです。設定にちょっと無理やりさも感じないでは無かったけれども、確かに、3人の作家が推薦するのも納得の面白さがありました。作品全体の雰囲気も良かったですし、そういったことを思えば、多少の無理やりさはご愛敬でしょう。とりあえず第2巻の発売は決まっているらしいので、それは結構楽しみかも。その内容如何によっては、更なるシリーズ化もあり得る作品だと思います。

三河ごーすと の『義妹生活』第12巻(KADOKAWA MF文庫J)の粗筋は「沙季の様子がどこかおかしい――。どこか機嫌が悪そうで、けれど悠太が大丈夫かと問いかけても笑顔で『大丈夫』と答えるだけ。秘密。共有されない悩み。それは『すりあわせ』を良しとする二人の関係では珍しいことで、悠太は沙季の状態を心配する。以前ならどうすればいいかわからず、適切なコミュニケーションを取れなかったかもしれない。だが今は一年以上を共に過ごしてきた経験がある。彼女のことを知り、関係を深めた今だからこそできる支え方もあるはずだと、悠太は沙季のためにできることを実行していく。悠太の成長と“好き”の感情、はじめての家出、温泉旅行。置き去りにした過去と対峙し、“兄弟”は大人へと成長する――。」となっていて、晴れて恋人同士となりラブラブさを深めている2人にちょっとしたトラブル発生……という感じです。まぁでも、この2人の場合は、だからといって心配しなければならないようなことも特になかろうと思っていたら、やはりというか、案の定というか、いつも通り、いや、いつも以上に甘い展開になっていくこととなりました。本作の特徴の1つに、これが浅村悠太と綾瀬沙季、2つの視点で描かれていく物語だということがあるかと思いますが、今回は最後のエピローグを除いて全て悠太側の視点で進んでいく構成になっていました。今回のコレを経て、次の第13巻で2人はどのような物語を紡ぐのか、楽しみにさせていただきます。

ミステリーやSFやファンタジー、ラノベばかりを読んでいるわけではないんだよということで、たまには小説以外のものも紹介してみます。「日本語は複雑、外国人には難しいというのは、全くの誤解!日本語こそ『世界共通語』に相応しい!長年日本で過ごし、多くの日本文学を英訳、世界に紹介してきた外国人作家が語る、斬新な日本語論。体系や特性、起源から世界語の可能性までを説く。日本人には気づきにくい『日本語』の柔軟性や表現力の豊かさ、響きの美しさを、文学作品を例にわかりやすく解説。国際化が進む今、日本語の魅力を再発見!」という裏表紙に踊っている宣伝文句を見て、さすがに日本礼賛の度が過ぎやしないかと思いつつも、どういうロジックで書かれているのが気になった、ロジャー・パルバーズの『驚くべき日本語』(集英社 集英社文庫)。これは、書店で時間つぶしに文庫の棚を眺めていて上記の点を確認すべく購入を決めたもので、翻訳家、劇作家、演出家、映画監督、東京工業大学名誉教授などの肩書を持つ作者が、日本語を第一言語としない者の目から見た日本語について書いた本になります。

内容的にはなかなか興味深い1冊になっており、日本語は複雑かつ難解で外国人には学習し使いこなすのが難しい言語である、日本語は曖昧さや微妙なニュアンスを重視するので日本人でなければその意味をつかむことができない、といったような考えは全くの思い込みであるとしています。そのうえで、実際には、言語としての日本語はそういうものではない(具体的にどういうものとしているのかは、読んでみてのお楽しみです)という著者の主張は面白く、かつ、なる程ね、と思えるものでした。一方で、裏表紙の宣伝の日本礼賛っぷりには、著者の意図はそういうものではないのではないかということが気になるところであり、けれども、まずは読んでもらわなければ何も始まらない、少しでも多くの人にこの本を届けようと思ったら、多少相違があろうともこういう宣伝をするのが正解だ、ということも分からないではありません。難しいですよね、こういうのって。

高江洲弥の『先生、今月どうですか』第6巻(KADOKAWA HARTA COMIX)は、いよいよ万里が再び小説を書き始めたり、主人公の紫がそんな彼に対して……と、物語にとってはかなり重要な転換にもなりそうな巻。とはいえ、ここまでの本作の感じからしても、これで急に2人の仲がどうにかなるかと言われると、なかなかそう簡単には進みそうも無かったりするのですが。何しろ、2人とも純で奥手ですから。なお、ここで謝罪と共に告白しておきます。私、作者のお名前を「高江(姓)」「洲弥(名)」で、タカエ・スミヤと読むのだろうなとずっと思ってしまっていました。正しくは、「高江洲(姓)」「弥(名)」で、タカエス・ヤヤさんだったのですね(汗)。これまでにも作品名や名前の漢字をご変換してしまったのをこっそり修正したことはあったので、そちらは謝罪しなくて何故今回は、というのはありますけれど……。こんな広告宣伝を一切していない私個人の備忘録的なWeb雑記ではありますが、ここにお詫びを致します。

今回もラブラブが溢れている nano の『クプルムの花嫁』第6巻(KADOKAWA HARTA COMIX)。しいな が番頭としてどんどん成長していっているのがきちんと描かれていて、それが良い感じです。また、修の側の木目金についての話は、実際の人間国宝の方のエピソードに取材した、ほぼ実話なものになっているとのこと。本作の連載が開始した当時は、地味な話ですし内容的にもそんなに長くは続かないかなと思ったりもしたのですけれど、なんのなんの、気が付けば結構長く続いているじゃないですか。namo は最近だとTVアニメ『週末トレインどこへいく?』のキャラクター原案を担当したりもしてましたが、何気に人気が出てきているのだとしたら、ちょっと嬉しいかも。

| 2024年11月9日(土) 1杯の…… |

竿だけやのようにいつまでも20年前の値段で据置していられるわけもなく……というのはもちろん皮肉で、竿だけやのあの宣伝のからくり、ロジックの裏側については重々承知しているのですが、ともあれ、そういう長期間に及び値段の据え置きなんて、現実の世の中には余程の企業努力が無ければ存在しえないのは言うまでもありません。ことに最近の人件費や原材料の高騰を考えれば、様々な商品が値上がっていくのはむしろ時流から言えば当然の、避け得ないことだと思っています。ただまぁ、理屈・道理として納得がいくかどうかということと、日々の暮らしの負担、財布に与える影響の大小について素直に受け入れられるか否かということとは、当然、同一では無いわけで、値上がりは仕方がないけれども家計のことを考えると痛いな、というのが正直なところ。経済状況によっては前半も「仕方がない」と思えない人もいらっしゃるでしょうが、過去にもここに書いてきたように、程度の問題はあれども値上げによる企業の売上増を受け入れなければ社員の給与所得その他の収入も増えない、と私は考えているので、そこについては容認せざるを得ないという感じです。支出増は結構痛いのですが。

そんなこんなで妥協と諦念を抱えつつ日々の生活費を支払っていて、上昇した価格についても徐々に慣らされてきてしまっている中、先日、横浜のちょっと有名な古くからある立ち食いそば屋に立ち寄ることがありました。それでちょっとびっくりしたのが、(具体的な店名とか価格は書きませんけれども)その店の「かけそば」の値段が、普段私が目にしているものよりもグッと安かったのです。その店については、古くからの常連客のことも考えて極力値段を上げない経営をしてきた、つまり、かなり値段を据え置いてきた部分があるからこそ、そういう価格設定ができている(そしてそれ故に経営は決して楽では無い)という側面があることは分かります。よそだと今時は「かけそば」でも500円や600円は普通にしたりするのに、これってかなりの経営努力と、場合によって赤字ギリギリでも営業を続けるという覚悟が必要なことですので、素直に頭が下がりますね……。これくらいの値段の立ち食いそば屋が、職場の近くにあれば随分と助かるのになぁと羨ましくなってしまいました。

なお、私が立ち食いそば屋を自腹で利用するようになったのは、多分、大学受験の為に週に何日か、高校の授業が終わった後に予備校に通うようになった頃でした。具体的には、空腹が耐え難いと感じた日に、講義を受ける前に小腹を満たすべく駅の立ち食いそば屋、いわゆる駅ソバで「かけそば」を食べるようになったのです。当時の私の小遣いは、そうやって予備校に行く日にたまに夜食的に食べることがあることを考慮して少し値上げされた状態で、確か月額で3,000円程度。予備校に通っていたのは週2日だったはずなのでおおよそ月に9日~10日で、普通に「かけそば」代や本代等を賄い切れていました。これは朧な記憶なのですが、確か、当時は駅ソバの「かけそば」一杯は130円とか140円くらいだったと思うのです。であればこそ、あんな感じで気軽に高校生が食べれた。それが400~500円だから、3~4倍くらいの値段ですね。それでサラリーマンの平均給与も3倍~4倍になっていればバランスも取れるのですが、そうはなっていないのが、つまり最初に上げた、物価上昇に対する不満の要因の大きな1つであるわけです。

結果、駅ソバ、立ち食いそばの大きな魅力であった「価格の安さ」はいつの間にやら過去のものとなってしまって、仕事で移動中で時間が無くてゆっくり昼食を食べていられないような時に緊急的に利用するという、時間的な面でのメリットくらいしか無くなってしまっているのが、今の立ち食いそば界隈なのかもしれません。少なくとも、私にとっては。富士そば 辺りだと、上記よりは若干安いのと、大盛にした時に量もあるというのは、魅力と言えなくもないかもしれませんけれども。

TVアニメ版の第2シーズンがここから始まるということで、言ってみれば第2部開始、というような感もある、あずみ圭の『月が導く異世界道中』第5巻(アルファポリス)。「異世界で頑張る薄幸系男子、深澄真です。元竜の巴、元蜘蛛の澪、そして元死霊の識の従者を連れて、自由気ままに旅をしています。今、僕がいるのは、学生たちが集う街、ロッツガルド。『学園都市』なんている通称がついていたりするんだよね。この地へやってきた理由は、学生として学園に通うこと!早速入学試験を受けたんだけど、まさかの一発合格でした!ロッツガルドでの生活、幸先良くスタートを切れたなぁ…… ――え?僕が受けた試験は教員採用試験だったって?ってことは、教師としてこの学園に通うの!?ここでも思い通りに事が運ばないのかあぁぁぁ!こうなったらスパルタ指導でヒューマン達を教育してやる!学生達よ、覚悟しておけえぇぇぇぇ!!」と粗筋にはありますが、要は、新たなる展開の下ごしらえ、舞台を整えるための1冊だと言うことができるでしょう。ロッツガルドでの物語が本格的に動き出すのは、次の第6巻から、ということになりますね。ストーリー自体はアニメ2期を視聴して知っているので、その追体験という形になりますが、ここからが面白かったのでこうして原作を買おうという気になったのもなりますから、第6巻以降も楽しみです。

今回もベタ甘で攻めてくる、佐伯さん の『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件』第10巻(SBクリエイティブ GA文庫)。「真昼の誕生日の過ぎ、冬休みが始まるとそこかしこでクリスマスの気配が感じられた。サンタさんが来たことがないと言う真昼に、朝起きるとプレゼントがある時の喜びを味わってもらおうと画策する周。真昼が幼い頃の思い出に密かに焦がれていると気付いた周は、たくさんの愛情を真昼に注ぎ彼女を満たすのだった。恋人になってからも互いを思いやり、丁寧に大切に歩み寄る二人だが、成長して注目を浴びるようになった周に予想外の出来事が起こり――。可愛らしい隣人との、甘く焦れったい恋の物語。」という粗筋そのままのエピソードが展開されていくのですが、周囲の友人たちに多少のスポットライトを当てていっているのが、今回の特徴、かも。主人公カップルは正直もうすっかりバカップル的完成形になってしまっているので、今後も今巻のようなところに描写を割いてくれると、個人的には嬉しいです。

ところで、今回の粗筋の、「恋人になってからも互いを思いやり」という表現は、ちょっとどうなんでしょうね……。こういう書き方をされると、では「恋人になったら互いを思いやらない」というのが一般的で普通なことのか、と突っ込みを入れたくなるのですけれども。こういう些末なところに拘るのはあまり良いことではないかもしれませんけれども、どうも最近、ラノベの新刊の作品紹介・粗筋のところの文章に、微妙に違和感を覚えるようなものが多い気がしていて、なんだかなぁと思っています。

第165回直木賞受賞作にして、選考委員だった宮部みゆき が「直木賞の長い歴史の中に燦然と輝く黒い太陽」と評している、佐藤究の『テスカトリポカ』(KADOKAWA 角川文庫)を読了。単行本発売当時にアステカの神話にクローズアップしたハードな犯罪小説として話題になっていて、いつか読んでみたいと思っていた本作の粗筋は、「メキシコのカルテルに君臨した麻薬密売人(ナルコ)のバルミロ・カサソラは、潜伏先のジャカルタで日本人の臓器ブローカーと出会う。二人は新たな臓器ビジネスを実現させるため日本へ向かった。川崎で生まれ育った天涯孤独の少年・土方コシモは、バルミロに見いだされ、彼等の犯罪に巻き込まれていく。海を越えて交錯する運命の背後に、滅亡した王国(アステカ)の恐るべき神の影がちらつく――。人類は暴力から逃れられるのか。第165回直木賞受賞作。」というもの。何しろ生贄の心臓を捧げる儀式で知られるテスカトリポカの名を題名に冠していて、宮部みゆき に「黒い太陽」と評される作品ですから、暗く陰惨な感じになっているのではないかと、文庫化された6月に購入しつつも、メンタル的に「よし、そろそろ読むか」となるタイミングを見計らって読み始めたのですが……。麻薬カルテル、臓器密売といった題材ですし、確かに人の命は軽いし、残酷な拷問シーン等もあるのですけれども、思っていたような重い読後感ではありませんでした。どこか乾いた視点で描かれている感があって、暴力は暴力ですし、拷問は拷問で殺人は殺人なのですが、その描写にそこまでの凄惨さを覚えなかったのです。これは、本作の大きな特徴かもしれません。これが『テスカトリポカ』という物語はそういうスタンスで行こうという書き手の狙いなのか、佐藤究という小説家がそもそもこういう文章を持ち味としているのかは、本作で初めて彼の作品を読んだ状況では判断ができないところなのですが……。ただ言えるのは、こういうテイストであったことは、粗筋にあるような「人類」と「暴力」との関係を読者に考えさせるのにはプラスに働いているかもしれないと私が感じたということで、その辺りを含め、「読む」に別途、本作の感想を掲載することにしました。よろしければ、リンク先ページをご一読ください。

声優活動と大学受験、その両立が若干まずいことになってきた主人公が、事務所から受験に専念するためにオーディションを新たに受ける等の活動をしばらく休止することを申し付けられるという、二月公の『声優ラジオのウラオモテ #9 夕陽とやすみは楽しみたい?』(KADOKAWA 電撃文庫)。公式粗筋に「『……このままでは、非常にまずいです』 『ティアラ☆スターズ』のライブ第2弾は大成功だったものの、オーディションでは連敗中。焦りから仕事へ打ち込む由美子に担任教師が突き付けたのは、模試の結果。今のままだと受験も声優業も共倒れ!?加賀崎の勧めで学生生活へ専念する由美子。友人との勉強会や文化祭準備——久々の “青春” はとても楽しくて。『こんな風に、演技のことを一切考えない期間って初めてでさ』素直に楽しむ女子高生・佐藤由美子と、不安を抱く声優・歌種やすみ。悩める彼女が目にしたのは、アニメもラジオも大活躍菜千佳の姿で――。進路に、地価との関係に。心揺れる青春声優ストーリー第9弾!」とあるままの内容で、つまり一度一歩引いたところに立つことで、改めてその仕事の自分にとっての価値、その仕事をやることが自分にとってどういう意味のあるものだったのか、そういうことを再確認するエピソードということですね。大きめのエピソードがひと段落したところですし、このタイミングでこういうのを入れてくるというのは、常套手段とも言えるかも。今回も面白かったです。

20冊の大台も視野に入ってきた、野上武志の『はるかリセット』第18巻(秋田書店 チャンピオンREDコミックス)。今回の題材だと、以前から思っていはいましたが、やはり青森は行ってみたいし、太陽の塔の中にも入ってみたいという意を新たにしたということが言えるでしょう。第149話で描かれているウォーキング方法は、どこかで試してみたいところです。運動不足を指摘されだして数年になりますし、四十肩・五十肩という診断は受けてこそいないものの、最近は肩の可動域その他が悪くなってきているような感覚がありますし、そういうのが多少なりとも解消できるのであれば、このウォーキングを使って1日に20~30分程度の散歩をするというのも良さそうだな、と思うのです。

イタリアのプログレバンド、BAROCK PROJECT を率いているキーボーディスト、LUCA ZABBINI の初めてのソロアルバム『one』を購入。こういう、あるバンドのメインライターがソロ活動で出すアルバムは、たいがいの場合はバンドのアルバムとの差別化がそこまで無いことが多いという印象があります。まぁ、その人がやりたいと思っている音楽、好きな音楽をバンドで実現できているとしたならば、そうなるのも当然の結果かなとも思いますが(ソロにすることで編成の縛りが無くなってアレンジに自由面が増すことは、あります)。一方で、ソロになるとバンドとは大きく異なる音楽をやるという人も世の中には存在するのも事実ではあるのですが、今回の LUCA ZABBINI の場合は、前者のパターンでした。だからといって、提示されたソロアルバムがつまらないとかちょっと悪いとかそういうことではなく、出来は、間違いなく良いものになっていると感じました。どうやら、作ったけれどもバンドには少々合わないかなという判断でお蔵入りしていたものを、ソロ作としてリリースしたということらしいです。

一聴、今回はロック色がかなり強いなと思った、GALILEO GALILEI の『MANSTER』と、こちらはかなりいつも通りの GALILEO GALILEI らしいなと感じた『MANTRAL』を購入。どちらも今年の9月に出たもので、つまり2枚を同時発売したということですね。アルバム制作過程で仕上がってきた楽曲が多くて、どれも甲乙つけがたいというのであれば2枚組という選択肢もあるところ、こうして2つのアルバムに分けての同時発売という形式にするというのは過去にも例が無いわけではありませんけれど、ファンの購買力を考えれば2枚組の方が良いのでは、と思うこともあったりします。そこで今回の GALOLLEO GALLOLEI なのですが、この内容であれば、楽曲をミックスせずに明確に2つのグループに分けて、それぞれ別のアルバムにする、というのは分からなくはありません。例えば「Dark Side」「Light Side」みたいな形で2枚組にするのもあり得た、とも思いますが。この2枚のアルバムを比べた場合にどちらが私の好みに合っているかというと、それはロックな『MANSTER』だと即座に断定できるのですが、かといって『MANTRAL』も決して悪いわけではありません。もしもこの路線があんまりだったら、そもそも彼らのアルバムを買い続けてはいませんしね。ただ、今回は『MANSTER』の方に可能性を感じた、ということになります。

以前に出した『Mezzo Piano』以来のピアノインストアルバムである、谷山浩子の『タニヤマヒロコノピアノアルバム』を購入。コンサートに行くと開演前に会場に流れている、自身の楽曲をピアノインストの形で本人が演奏しているインスト版がありましたが、それを改めてスタジオ録音という形でアルバムにする企画の、第2弾ですね。なぜか『Mezzo Piano』のリマスタリング盤も同梱された2枚組構成になっているのですが、別に廃盤になったりしているわけでもないのだから、どういうわけでこの形になっているのかは、ちょっと疑問が無くはありません。とはいえ、内容は安定の谷山浩子で、BGMにしてもよし、じっくりと聴き込んでもよし、というなかなかの好盤となっています。テクニックがどうこうではなくて、彼女のピアノ演奏には、なんとも言えない味があるんですよね。

| 2024年11月1日(金) 右巻きと左巻き |

ここで私がもしも、「世の中のパワーは『螺旋』を内包している……」などと書くと『天元突破グレンラガン』の観過ぎで頭がどうかなったのではないかと言われてしまうかもしれませんし、実際問題としてそんなことはさすがに思っていないのですが、それはそれとして、世の中には渦を巻いた形をしているものというのが、意外と多いということは否定できないと思います。それは私たちの暮らしている地球が自転をし、公転をしている以上、むしろ当然のことと言えるのかもしれません。いわゆるコリオリ力(地球の自転の影響)は、あまねく全ての事物に対して大なり小なりその効果を及ぼしている、とまで言ってしまうのはやり過ぎでしょうが、地球に大気や海の流れがあること、循環をしていることは地球自身の回転と無関係では無いでしょう(例えば台風や海流についていえば、北半球は左巻きで南半球は右巻きになっているといいますが、これなどまさしくコリオリ力のなせることですよね)し、それが無ければこの星がどうなっていたのかということまで、時々考えてしまったりするわけですよ。

ちなみに、これは自転とは関係が無いのですが、鳴門の渦潮は、その時の潮の流れで右だったり左だったりするそうで、太平洋側から瀬戸内海に(つまり南から北に)海水が入ってくる満ち潮の時は左巻きで、その逆に瀬戸内海から太平洋側に(北から南に)海水が出ていく引き潮の時は右巻きになるとのこと。また、蝸牛を含む巻貝はそのほとんどが右巻きで、ごく一部が左巻きらしいです。この、巻貝がどちら巻きになるのかがどのように決定されるのかというところは調べてみたら結構面白かったのですけれども、さすがに話が専門的に過ぎますし、門外漢の私が引用・コピペで語るのはさすがにちょっと、と思うので、ここでは割愛させていただきます。もしもそこに興味がある人がいらっしゃいましたら、基本的知識はネット検索等でわりと簡単に知ることができるので、是非、調べてみてください。つむじの右巻き、左巻き、というのもありますね。左巻きは頭が悪いとか変わり者だとか言われますが、もちろん、これは根拠の無い俗説です。で、実際には日本人の2人に1人が左巻きのつむじを持っているというようなこともネットで見かけたのですけれども、とはいえこれも裏をとっていないので、本当かどうかわかりません。

これを書くのに軽く調べていたら、ここでざっくりと上げてきた以外のについても、一般的に右巻きが多いのか左巻きが多いのか、その理由は、等々、追求してみると面白そうな話題が結構見つかりました。そんなことに理由があるのか、と思われるかもしれませんが、上記の例のように、案外とそれぞれにそれなりの原因があって、巻き方が決まっていたりするもの。これは私が勝手に思っていることですが、中には素っ頓狂な理由、ギャグとしか思えないような理由で巻き方が決まっているものもあったりするのではないか、あってほしいなという、期待というか、妄想もあります。いつか時間にしっかりと余裕ができた時(そのような時が現実に訪れるなんてことが私にあり得るのかはさておき)には、アレコレと調べまくってみるのも面白そうです。

「新米商人として、日々異世界で頑張っている三澄真です。元竜の巴、元蜘蛛の澪の美女コンビと、新たに元死霊のイケメン、識を従者に加えて旅しています。商人の街ツィーゲを離れ、次なる目的地、学園都市ロッツガルドに向けて出立した僕と識。巴と澪は別行動だから、気楽な男二人旅を満喫中なのです!しかし!とある街でなぜか僕だけ誘拐されちゃいました。攫われる瞬間の記憶は鮮明じゃないんだよなぁ……恥ずかしい。再び意識を取り戻した僕の前に現れたのは、巨大な剣を持った女と謎の少年……どちら様ですか?彼らいわく、これから異世界を揺るがすヒューマンと魔族の争いが勃発するらしいんだけど――いや、僕そういうのに興味ありませんので!お願いだから、ゆっくり旅をさせてくれぇぇぇぇ!!」という粗筋の、あずみ圭の『月が導く異世界道中』第4巻(アルファポリス)。確か、TVアニメの第1シーズンがここまででしたっけ。今回は1冊まるまる、ほぼ戦闘シーンです。これまでは股旅モノ的な印象が強かった本作に、より大きな枠組みが提示されたエピソードと言っていいかもしれません。物語としては、ここからが本格始動となる、のかな……?

今年の第55回星雲賞、日本長編部門を受賞した『グラーフ・ツェッペリン あの夏の飛行船』(早川書房 ハヤカワ文庫JA)の作者である高野史緒の、本にまつわる5つの物語を1冊にまとめた『ビブリオフォリア・ラプソディ あるいは本と本の間の旅』(講談社)。各編の粗筋紹介がてらの本作の内容説明は、「『SFが読みたい!2024年版』国内篇第1位著者が描く本好きの、本好きによる、本好きのための本。消えてゆく本、書けなくなった詩人、『本の魔窟』に暮らす青年。本であふれた世界に、希望はあるか?本を、小説を、書くことを愛しすぎている人たち〈ビブリオフォリア〉の紡ぎ出す、どこか切ない未来。作家は、小説は、本は、どういう未来に向かっているのか――。 読書に関する特殊な法律が課された世界の作家『ハンノキのある島で』。正確に訳すことが限りなく不可能なマイナー言語の日本で一人の翻訳者『バベルより遠く離れて』。あらゆる小説を斬りまくる文芸評論家が出会った、絶対に書評できない本『木曜日のルリユール』。書けなくなった元『天才美人女子大生』詩人のたったひとつの願い『詩人になれますように』。『本の魔窟』に暮らす蔵書家が訪れた不思議な古本屋『本の泉 泉の本』。いろいろな書き手のもとを巡っていくダブルクリップの旅と、本にまつわる5つの物語。」というもの。本に係る人物を取り上げた小説やマンガは、出版社や取次会社や印刷会社の社員を主人公にしたもの、図書館員を主人公にしたもの、新刊書店の店員を主人公にしたもの、古書店の店主を主人公にしたもの等々、色々と存在していますが、高野史緒の本作は、主に「本を書く側」の話となっています。収録されている作品やその内容は上記紹介分の通りですが、それぞれに個性の強い作品が並んでいると思います。個人的には「詩人になれますように」のヒリヒリとした切実さが読んでいて迫ってくるものがあったというのと、ちょっと並行世界モノの要素もある「木曜日のルリユール」が良かったです。強いて不満を言えば、表紙が内容に合っていないような気がしないでもない点が挙げられますが、中身には大満足の、いい1冊でした。

書店の棚でふと目に留まってたまにはこういうものも読みたくなってしまうんだよなと思いつつ購入した時本紗羽の『告白しましょう星川さん』(集英社 集英社オレンジ文庫)は、人に触れることでその人の失恋の瞬間を観てしまうという能力を持つサラリーマン青年、星川諒二と、人に触れることでその人が恋に落ちた瞬間を観てしまう能力を持つ女子高生、久住明花の物語。2人はそれぞれに自分の恋愛には少し及び腰になっている過去を持っているのですが、人の恋に係るつもりは無い諒二に対し、告白至上主義者で打ち明けなかった気持ちは無かったも同然と思っている明花とでは方向性がそもそも違っています。それ故に物語は、諒二が明花に振り回される形で展開するのですが、そんな2人が周囲の人間の恋愛模様に関わっていくというのが、本作の流れ。といっても文庫1冊で全て完結するボリュームの物語なので、そんなにアレコレと広がりを見せることはなく、幾つかの恋の話をした後は、本題である主人公2人、特にヒロインである明花の過去話にストーリーはフォーカスされていきます。そこにもの凄く特別なものとか、特殊な設定があるわけではなくて、展開はわりとオーソドックス。もう少しくらいは捻りがあってもいいのかもしれないとも思いますが、しかしこれはこれで、悪い出来というわけではありません。シンプルな物語を、ちょっとした恋愛要素と共にシンプルに楽しむ。それもまたよし、ですね。

「じれったい距離感からお互いに手を取り合い、明人は晴れてシャーロットと恋人同士になった。エマちゃんの誕生日をお祝いしたり、恋人になったからには……と、いっぱい甘えてくるシャーロットと甘々な時間を過ごし、明人は幸せな心地でいた。だが、ただ幸せなだけではいられない。明人とシャーロットが付き合い始めたと知って学校では騒ぎになり、明人の凄惨な中学時代を知る後輩、香坂楓まで現れて明人の日常を揺るがしてくる。更に学校行事の球技大会でサッカーをやることになり、いよいよ明人は過去と向き合っていく。大切な人の隣に立つために――過去と想いが交差する大人気お隣ラブコメディ、劇的で甘い第4弾!」という粗筋の、ネコクロの『迷子になっていた幼女を助けたら、お隣に住む美少女留学生が家に遊びに来るようになった件について』第4巻(集英社 ダッシュエックス文庫)。「凄惨な」という割には作中であっさりと流され過ぎな気がしないでもないのですが、そこを事細かく、みっちりと書いてしまうと、「ライトノベル」の範疇に入らない重すぎる話になってしまうという判断でこうしたのであれば、それはそれで、理解できなくもありません。ご都合主義も全然いいですし、甘々イチャイチャ路線は(そういうものを読みたいと思って本作を買っているので)むしろ歓迎だとも言えなくもない、かなぁ。リアリティーをどこまで持たせるのかの匙加減が、本作の場合ちょっと緩い方向に行き過ぎて微妙な気がしているのですが、ここは、まぁ、読者それぞれの好みの問題なのかも。そういう、突っ込みたくなる部分が無くはないものの、基本的には何も考えずに肩の力を抜いて読むラブコメとしては、こんなものなのでしょう。

岬鷺宮の『みみみみ ―神手洗澪には未来が視える―』(KADOKAWA MF文庫J)の粗筋は「突如世界に現れた【外敵】との闘い【IW禍】は、人類の勝利に終わった。世界に平和が戻ってきた。復興が進められる中で俺・桃澤基雄は、とある人物の側近に呼ばれる。未来を予知する『未来視』能力で、人類を勝利に導いた『元』救世主。神手洗澪の側近に。しかも彼女は所定面で、『わたしたち、将来結婚するようですよ?』なんて言い出して……!? 始まった彼女との日常。学校では正体を隠しつつ恋人同士として、放課後はお隣さんとして共同生活を送る日々。騒がしくも楽しいそんな毎日の中で、俺は一人の女の子としての澪を知っていく――。これは『平和になった世界』で始まる、元救世主とのありふれた恋物語。」というもの。つまりは世界系作品で世界を救った後のヒロインの話なわけですけれど、何となく、これは自分自身も『日和ちゃんのお願いは絶対』(KADOKAWA 電撃文庫 全5巻)という世界系作品を、今この令和の時代に書いた岬鷺宮が、例えば秋山瑞人『イリヤの空、UFOの夏』(KADOKAWA 電撃文庫 全4巻)等の代表的な世界系作品における「世界の命運を一身に背負っている」ヒロインのラストに納得が行かなかったり、納得は一応できるものの受け入れるのが辛かったりしたことへの、ならば自分はこういう作品を書いてやるぜ、という応答だったりするのかな、と、ふと思いました(私の勝手な妄想である可能性も高いでしょうけれど)。新海誠監督の『天気の子』のように、世界がどうなろうと「君と僕」こそがまず第一に考えるべきことだ、というようなスタンスではなくて、世界は世界で大事だからきっちりと救ったうえで、「君と僕」も幸せを掴み取る、という大団円な流れですね。世界系全盛期には、それは「ヌルい」結末でウケも良くなかったかもしれないけれど、今の時代にはこういうハッピーエンディングの方が読者の支持は受けられそうだし、個人的には、多少ご都合主義だろうと「そうして2人は幸せなキスをしました」的なラストは嫌いじゃないです。甘っちょろい考えなのは、認めますけれど、それも悪くないのではないでしょうか。

餅月望の『ティアムーン帝国物語 断頭台から始まる、姫の転生逆転ストーリー』第16 巻(TOブックス)の粗筋は「パティの弟ハンネスが生きているかもしれない……亡命先と思しきガヌドス港湾国は非協力的で、訪問の糸口が見つからない。海賊として蔑まれるヴァイサリアン一族が、奴隷労働を強いられている噂もある。その状況を打開するため、ミーアは同国の王女オウラニアと仲を深める作戦を決行!彼女の趣味である釣りを餌に、セントノエル学園で大々的に大会を開催するが……『負けたら、二度と私に話しかけないでくださいね!』と向こうから宣戦布告をされてしまった!?『勝って、皆んなで出航ですわ!』湖のヌシを賭けて、釣りマニア姫VS.ものぐさ海月姫の釣り勝負が始まる!流転する過去と未来に抗う、一世一代の歴史改変ファンタジー!」というもので、第7部の、起承転結でいえば「承」から「転」にかけてくらいのところに当たるのかと思われる内容で、ここから今回のガヌドス港湾国に関わる物語的には大きく動き出すのかなという感じで、楽しく読ませてもらいました。エピソードごとの展開にマンネリ感というか、ワンパターンさが目立つようになってきたのは、若干気になりますが、それも含めて本作の芸風かな。

複数巻が溜まったところで読むべきか迷って積読で放置してしまっていた、荒川弘の『黄泉のツガイ』第8巻(スクウェア・エニックス ガンガンコミックス)。初期に漂っていた微妙さはともかくとして、今は間違いなく面白くなっている本作ですが、単巻で読んでいると物足りないというか、ある程度の量になるのを待った方が、より一層楽しめるのではないかという気がしてくるのは、今回も変わらず。物語的には今は風呂敷を広げていっている段階なのかなという感じですが、どういう対立構造にして、どう決着をつけていこうとしているのか、まだ予断を許しません。ここからの進め方、展開次第で本作が本当に良い作品と呼べるようになるかが確定するでしょうから、そこは(ちょっと偉そうですけれど)注視していきたいと思います。

で、こちらについては疑いなく完結してからまとめて読むべき作品だなと確信したことで、複数巻を発売日に購入しつつもコミックスを読み控えていたのを、いよいよ一気読みしたのが、石川雅之の『惑わない星』第7巻~第9巻(講談社 モーニングKC)。文字だらけで理屈っぽい会話劇なのは最後までずっと同じで、そのせいもあって非常に読みづらいというか、マンガらしいエンタメ感は非情に薄い作品です。各惑星のキャラも区別がつきにくいところがありますし、テーマを描くことが第一で、読みやすさに関してはそこまで重視していないのかも。内容的には、ラストに向けてどんでん返し的なサプライズ要素もあって、終わり良ければ総て良しという言葉の正しさを再認識する結果となりました。ある程度は読めていたラストでしたけれども、ここがこうなってくるというのは、ちょっと意外でした。クセも強いからあまりお勧めできないところもあるマンガでしたけれど、個人的には全9巻をきっちり購入してきて正解だったと思う、良い作品でした。

| 2024年10月26(土) 額縁の紅葉 |

10月の最終更新日となりましたので、Top写真 も更新をしています。今年は前半が季節感の今一つ薄めの画像を選んだ反動……というわけでもないのですけれど、7月以降の後半は、可能な範囲で季節感の出ているようなものを選ぼうという姿勢で取り組んできています。先月は直接的には「季節の写真」とは言えないものだったかもしれませんけれども、予定されている工事が始まるタイミングが2024年秋ということもあって画像を選んでいますから、個人的・心情的には、それはそれで季節を反映したものでもあったと思っています。とはいえ、客観的にはそこのリンクはちょっと弱いだろうということも分かっていますので、11月はちゃんと、きっちりかっちり、秋っぽさを出しているものにしようと考えていました。

なので、ベタですが、紅葉です。あまりにも定番でありふれている題材なのですけれど、それだけにこういう画像を11月のTopページに使うことには意味がある、と言える部分も多々あるのではないでしょうか。ただ、普通に紅葉をしている樹木の写真を使うだけでは面白くないので、少し趣の違うものを選んでみたつもりです。詳細は来月の更新を行った時に「あーかいぶ」で公開しますけれど、いわゆる「額縁効果」の写真です。2011年7月分の「あーかいぶ」にも同じ効果を使った画像を掲載していますが、その時は Top写真 そのものとはしていませんので、これが、一応、お初、ということになるのかな……?紅葉と「額縁効果」の組み合わせは、京都の圓光寺とか、源光庵が有名で、今回私が選んだものの撮影ポイントはそれに比べると無名もいいところなのですけれど、まぁ、これも悪くないのではないかと思っています。源光庵の丸窓と比べてしまうと、画像としてのインパクトは到底かなわないながら、構図としてはそんなに悪くないのではないでしょうか。ありきたりさがあるのも否定できませんが、それはそれとして。

秋の紅葉、日本の観光名物の1つにもなっているようですが、昨今の気候変動はここにも結構影響を及ぼしだしているのは疑いのないところであり、紅葉の名所として知られているところでも「今年は色づきが悪いな」ということが結構頻繁に出ているように思います。地球環境が変動している……それが人為的なものなのか、それとも万年スパンでの地球内部の活動期の変遷によるものなのか、ということは議論の余地があるのかもしれませんけど、いずれにしても変動が起きていること自体は、誰も否定できないところでしょう。何しろ、実際に線状降水帯の被害を受けてもいるし、外出することが命の危険に繋がるような熱暑・酷暑の夏を過ごしてもいるのですから。そうすると、「鮮やかな紅葉に染まる山」といったものは、遠からず実際に見ることができない、私たちの記憶の中にしか残っていないものになってしまうのでしょうか。それはちょっと嫌だなと感じるものの、大自然のサイクルに対して人間ができることは限界があるでしょうし。せめて、こういう場で Top画像 に使っていくことが、データという形に過ぎないとしても、私たちの愛した紅葉のことが未来に残っていく一助になればいい、のかなぁ……。

シリーズ15冊目にして最終巻となる、鴨志田一の『青春ブタ野郎はディアフレンドの夢を見ない』(KADOKAWA 電撃文庫)を購入。1冊目である『青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない』(同社 同文庫)の発売が2014年4月でしたから、10年半という年月を費やして、シリーズが完結となったということになりますね。今回の公式の粗筋は「『君に出会えてよかった』 美織が《霧島透子》の真実に触れた時、咲太もある決断を迫られて……、咲太と最後の思春期症候群、シリーズ第15弾。」という非常に短いものとなっているのですが、ここに、作者及び担当編集者の本シリーズが完結することに対する万感の思いが込められているのだな、と感じさせられます。内容も長く続いた作品の幕引きに相応しく、また、主人公たちが思春期を卒業していくところまでを描いて、きっちり青春小説としてけりを付けているのもいいと思います。その意味でも、鴨志田一には「お疲れさまでした」と「面白い作品をありがとうございます」という気持ちなのですが、内容的なところとは直接関わりのない部分で、「青春ブタ野郎」シリーズには2点、不満があります。その1つが、以前にも書かせていただいたかと思うのですが、表紙その他のどこにも、それがシリーズの何冊目に当たるのかの表記が無いこと。これは最近他のシリーズでもよくあることですけれども、(私はシリーズ開始時からずっと新刊発売で追いかけているのでまぁいいのですが)これをやっていると途中から新たに読者になってくれた人が、どこからどういう順番で読んでいけばいいのか、調べないと分からないということになるので、正直私としては好きではありません。第〇巻と大々的に表示しろとは言いませんから、表紙のどこかにナンバリングを入れることはしておくべきではないのかと思うんですよね。2つ目は、前巻と今巻がかなり薄いこと。一応、文庫本として成立するだろう程度の厚さはあるのですが、実質1つのエピソードで、かつ販売スパンを考えれば原稿自体は一括して仕上がっていたであろう状況を考えれば、これ、分冊せずに1冊にまとめて販売しても良かったのではないでしょうか。正直、なんで2冊に分けたのか、分けなければいけなかったのか、理解が難しいです。商売的なことが理由だとしたら……そういうスタンスは、あまり好きではない、かな。社会人として稼ぎがある私個人にはこれくらいの負担はどうということもないかもしれないけれど、少ない小遣いをやり繰りして購入したいラノベを絞り込んでいる若い読者には(もちろん、そういう読者がいるとしたら、という前提は付きますが)酷なやり方なんじゃないのかな、これって。さて、そういった苦言はともかくとして、本編が堂々の完結を迎えたこと、作者の鴨志田一、そして原作・コミカライズ・アニメの全ての関係者に対し、(冒頭にも書きましたけれど)改めて感謝の意を表します。来年の大学生編TVアニメ放送開始に合わせるような形で、スピンオフ短編集の発売も計画されているらしいので、それもかなり楽しみです。

『やがて僕は大軍師と呼ばれるらしい』(KADOKAWA MF文庫J 第3巻まで発売)や『紅蓮戦記』(同社 同文庫 第2巻まで発売)の間に位置する作品の続き、芝村裕吏の『英雄その後のセカンドライフ』第2巻(KADOKAWA)を読了しました。「伝説的な軍歴を誇りながら、退役をきっかけに留学先のエルフの国・ルース王国の幼年学校で料理係(?)となった男シレンツィオ。ひょんなことから相棒の羽妖精ポーラ、早熟な少女テティス、赤毛の少年マクアディら小さな友人たちに囲まれながら、奇妙で気ままな学園生活を楽しんでいた。時にはエルフならば誰でも扱える魔法に興味を抱き、獣人ガットの作った池の魚を調理して振る舞ったり、蕎麦や醤油を使うエルフ料理を調べながら作ってみたり……シレンツィオは興味の赴くままに色んなことにチャレンジしていた。そんな最中、エルフの子供たちの舌が痺れるという謎の症状が発生。シレンツィオはその原因の調査に乗り出すが――それは、この伝説的な英雄の『気ままなその後』の生活に、大きな影響を与える事態になってしまう……のか!? 気ままな英雄の『その後』を描く話題の物語、第2弾!」というのが粗筋で、おそらくは「大軍師」を主人公にした本格的な戦記物を書く為の肩慣らし作品らしいものだったはずが、この第2巻でいきなり、なかなか面白い展開を見せています。このままずっと料理番をしながらアレコレとやっていくのかと思ったら、こう来ますか。芝村裕吏の一連の小説については、上記2作品のみならず実は世界が共通なのではないかという推測をしている私なのですが、そういうスタンスに立ちつつ読んでみると、今回はなかなか刺激的で興味深い描写も多いです。大満足の1冊。

アイドル声優活動、ライブ対決、という第6巻から続いてきた流れが一応の一区切りを迎える、二月公の『声優ラジオのウラオモテ #8 夕陽とやすみは負けられない?』(KADOKAWA 電撃文庫)。「『ティアラ☆スターズ』ライブの第一弾 “ミラク” VS “アルタイル” が終了し、遂に乙女たち “アルフェッカ” に挑むと決まった夕陽とやすみ。調子を取り戻した若手随一の人気声優・乙女に率いられて盤石な体制の “アルフェッカ” を前に、二人は一時休戦、協力して後輩の指導とチーム強化にあたることを決める。 しかしアイドル声優活動を疑問視する年上の新人・羽衣纏は、ライブへの注力に不満な様子。その姿を以前の時分と重ねた千佳は、ぎこちないながらも彼女と対話しようとするが――。」というのが今回の粗筋ですけれど、この、そばにいる後輩が抱えている問題を解決することで声優としての自分も成長する、というパターン、さすがにちょっと繰り返し過ぎな気がしないでもありません。まぁ、でも、単巻の物語としては結構面白く読んでいるのも事実で、だから既視感を覚えたと言っても、そこに決定的に不満を抱いたというわけではないのです。そろそろちょっとした新機軸が欲しいかな、とは思いましたが。これは私が既刊を大人買いして一気に読み進めているからそれが強調されているのであって、普通にある程度の期間をあけて新刊を追って読んでいる分には、まるで気にならないという可能性も高いのかもしれません。キャラの魅力もしっかりとしていますし、毎巻一定レベル以上のものをしっかりと読ませてくれているから、なる程人気が出てアニメ化もされるはずだと納得の良いシリーズだとも、感じていますしね。

シリーズ3冊目にして、今までで一番の出来かもしれないと思った、伏見七尾の『獄門撫子此処ニ在リ3 修羅の巷で宴する』(小学館 ガガガ文庫)。巻を重ねるごとに微妙になっていくシリーズも世にある中、最新刊がここまでの最高傑作になっているというのは、良いですよね。今後にも楽しみになりますし。そんな今巻の裏表紙の粗筋は、次のとおり。「春待つ京都。撫子とアマナは次々と『鬼』に関わる怪異と遭遇する。すべての裏で糸を引くのはもう一人の獄門の娘、芍菜。そしてその母である獄門牡丹だった。世代を超えて連綿とつながった獄門家の因縁は、撫子と芍菜とを否応なしに対決へと導いていき――『おまえさえいなけりゃ、こんなことにはならかなったッ!』『ここで、終わらせましょう』同じように獄門家に生まれ、異なる花の名を冠した二人。死山血河をへだて、血と炎の渦中に呑まれてしまった二人の少女の、戦いの決着は。うつくしくもおそろしい少女鬼譚、鏡写しの第三巻。」。一族内の争いネタ、そして同年代のライバルというのは、よくある展開ではあるけれどもやはり燃えるものがありますよね。今回登場した芍菜が、正しい意味で撫子の「ライバル」になれていたかどうかは、ともかくとして。デビュー作である第1巻は少々詰め込み過ぎで、第2巻は狙いは分かるけれどもやや実力不足。そういう流れで発売された第3巻でしたが、これは、面白かった。相変わらず容赦なく血が流れるし、人は死ぬし、グロテスクな描写もあるのですが、それは本作の持ち味なので、正直「いいぞ、もっとやれ」と思いながら読んでいました。苦手な人は苦手な描写でしょうけれど、こういうジャンル、こういうタイプの作品であれば、そこで生ぬるいことをするのは却って興醒めですしね。芍菜もこれっきりのキャラというわけではないでしょうから、シリーズがここからも続けば再登場、再々登場などして、今度こそ撫子の「ライバル」として更なる活躍をしてくれるのではないかと期待させられてしまいました。

書店の棚でふと目に留まって、『彩雲国物語』(KADOKAWA 角川ビーンズ文庫 本編全18巻と外伝5冊)の雪乃紗衣がこのレーベルから出したんだ、と思って発売日に購入していた『永遠の夏をあとに』(東京創元社 創元文芸文庫)の粗筋は「田舎町に住む小学六年生の拓人は、幼い頃に神隠しに遭い、その間の記憶を失っている。そんな彼の前に、弓月小夜子名と乗る年上の少女が現れた。以後、拓人の母とともに三人で暮らしたことがあるというが、拓人はどうしても思いだせない。母の入院のため、夏休みを小夜子(サヤ)と過ごすことになった拓人。だが、サヤはなぜか自分について話そうとしない。拓人の記憶に時折よぎるのは、降りしきる花びらと、深山で鳴りつづけるバイオリンの音、月が狂ったように輝く海――なぜ俺はサヤを忘れてる? 少年時代のきらめきと切なさに満ちた傑作。」というもの。つまり創元から結構しっかりとしたミステリーを出したということかなと思いつつページをめくったのですけれど、なる程、これはなかなか。

本作、少女小説である『彩雲国~』の時からもともとそういう文体だったと言われれば、それはその通りなのですけれども、風景や心理の描写が結構ウェットなので読み始めてしばらくは取っ付きにくい感じがあります。しかし、それを乗り越えて全体の四分の一くらいまで読み進めれば、そこからはどんどんのめり込んでいって、ボリューム多めのストーリーを最後まで一気読みしてしまえるのではないでしょうか。ただ、明確にロジカルに展開していく作品では無くて、現世と幽世を行き来するような、どこか足元が不確定に揺らいでいる雰囲気を常に漂わせながら進んでいく物語だから、「何だかよく分からない」「つまらない」「作者の自己満足につき合わされた」というようなことを感じてしまう読者もいそう(しばしば、おそらく意図的に時系列がパッと読みでは分かりにくく混線していますし)。幻想文学の色味が濃い、と言えば分かりやすいでしょうか。実際、作中で重要なファクターとして泉鏡花の作品が言及・引用されていたりしますしね。

全てを論理で説明づけて明確に明瞭に説明し結論付けていくのではなく、地方の閉鎖的社会に古くからの山岳信仰といった辺りを絡め、多くを語らずに曖昧さや読者の想像の余地を大きく残して幕引きをしている作品であること。それを承知で読まないと、不満が大きく残るかもしれないのですが、最初からそういうものとして読めば、これは質が高めの酩酊感を覚えつつ読める佳作。個人的には、かなり気に入りました。

8月末に公開された劇場アニメ『きみの色』のサントラ盤については、公開直後に映画館まで観に行ってからずっと買うかどうしようかと思っていましたが、結局、購入を決断。作中で主人公たちのバンド「しろねこ堂」が演奏する楽曲3曲が好きだというのが、最大の理由です。ならばこの3曲が収録されたシングルの方でもいいのではないか、という声もあるでしょうが、劇中のライブバージョンがこちらには収録されているし、テルミンとギターで演奏されたジゼルもあるし、ということで、サントラ盤の方を購入した次第。劇伴の方は映像に寄り添って表に出ないタイプの音作りなので、単体の楽曲としては(ヒーリングミュージックとしてはともかく)特にどう、ということは個人的には無いのですけれども、上記の曲が手に入ったというだけでも、大満足の2枚組です。

80~90年代のアニソンを中心に全10曲のカバーバージョンを収録した、森口博子の『ANISON COVERS 2』。個人的にこれは森口博子の歌の上手さを堪能する為の企画盤ですが、収録曲については、オリジナルを知っていれば知っているだけ、どうしても比較せずにおれないのも、この手の企画の困りどころですよね。そういう場合は大抵、思い出補正もあるオリジナルを超えられていないことが多いですし。とはいえ、このアルバムでこれ等の楽曲を初めて聴くという人(そのような人がいれば、ですが)には「こんな名曲があったのか」的な新鮮な発見にもなったりするのかもしれず、そもそも私としても、森口博子がオリジナルを超える出来栄えを聴かせてくれるのを期待してこれを買っているわけではないので、ここに突っ込みを入れるのは野暮というものかもしれません。「森口博子のカバーアルバム」としては、満点ですしね。

MAISONdes の『Noisy Love Songs ーMAISONdes × UEUSEIYATSURA Complete Collectionー』は、そのタイトルが示しているように、令和にリメイクされたアニメ『うる星やつら』のOP・ED等として制作された楽8曲を中心として、それ以外の2曲を追加した全10曲入りのアルバムです。収録楽曲はわりとワンパターンなところもあるのですけれども、全てのクールのOPとEDを担当したということで作品世界に統一感をもたらすことに貢献していたということ、そもそも『うる星やつら』という作品を私が好きだったこと、1曲がそんなに長くないから全10曲といっても収録時間は長くないこと等々の複数の理由から、普通にクオリティーの高いコンセプトアルバムとして楽しんで聴かせていただきました。今風のテクノポップというか、良い意味でのピコピコサウンドなわけですけれど、かなりいい感じです。

| 2024年10月19日(土) 東京のド真ん中で |

先日、台東区にあるお客様を訪問して仕事をしている時に、ふと懐かしいメロディーと歌声が表の通りから聞こえてきました。「かわいい かわいい 魚屋さん ままごと遊びの 魚屋さん」って、これは加藤省吾作詞、山口保治作曲の「かわいい魚屋さん」じゃないですか。窓から外に目をやると、軽トラックで町を回っている魚の移動販売車が、目の前を通過していきました。うーん、これはかなり久し振りに見たし、久し振りに聞いたな。実家でも小さい頃は魚の移動販売が来たりしていましたけれど、いつ頃から無くなったんだったかな……。多分、小さな商店街の小さな魚屋だけだった居住当初から、宅地開発が進んで、スーパーが近くにできた辺りで、移動販売車は来なくなっていたのではないかと思われます。移動販売車から魚を買ってくれる客がいなくなった、ということであれば、それは確かに巡回するのは無駄なだけ、と言えるでしょうから。

それが、台東区のような下町で30年振りくらいに見ることになるとは少しびっくりしましたが、考えてみればあの辺りって、何気に近隣にスーパーみたいなものがあまり無い地域かもしれません。個人商店の並ぶ商店街もありませんし。では郊外のように少し離れた国道沿いにあるロードサイド型の大型店に車で買い物に行くのか、というと、道の狭さや交通量の多さ等もあるし、そういうスタイルもやりにくいと思います。であれば、私にすれば「いまだにあったのか」と感じられたりもしてしまう魚の移動販売が日常的に走っているのも、そんなにおかしくはなさそうです。なお、この「かわいい魚屋さん」を流しながら走っている魚の移動販売については、某宗教団体との関係があちこちで指摘されていますが、そこの話は今回の趣旨では無いのでここで堀下げはしないことにします。私が今回書きたかったのは、昔は魚に限らず、それ以外のジャンルでも移動販売車が普通に身の回りを走っていたなぁということ。実家の辺りがすっかり開発されたことを、それで改めて実感したということです。

チャルメラを鳴らした夜泣き蕎麦とか、石焼き芋とか、物干し竿とか、どんなメロディーを流していたか、今でも鮮明に思い出せるのですが、あの流れていた音楽は、全国区のものだったりするのでしょうか。チャルメラは、明星のインスタント麺の名称にもなってCMで流れていたからおそらく日本中で知られているとして、物干し竿が全国どこでも「20年前の値段」だったのかとか、わざわざ調べようとまでは思いませんけれど、ちょっと気になります。あと、あれですね、自治体のゴミ収集車の音楽。私がこれまでに住んできた市区町村で考えると、おおよそ半分の自治体は、ゴミ収集車にオリジナルの楽曲等を流させていましたが、全国的に見ると、音楽ありの自治体と、なしの自治体と、どちらの方が数が多いのでしょう。「五月蠅い」「騒音災害だ」とクレームをつける人もいたりするんだろうなぁ……。まあ、騒音云々というのはその人の個別事情(病気で療養中、など)があったりもするので、単純に批判していいことではないのですけれど。

あずみ圭の『月が導く異世界道中』第3巻(アルファポリス)の粗筋は、「いきなり連れてこられた異世界で頑張る薄幸系男子、深澄真です。何の因果か、『世界の果て』という荒野で出遭った元竜の巴、元蜘蛛の澪を十社として引き連れ旅をしております。二人は僕を『若』って呼んでくるけど、恥ずかしいから正直やめて欲しい…… そんな旅の途中、ツィーゲという街の近くにある森で、森鬼ってな飴の奇妙な亜人族と遭遇したんだよね。なんか敵対心丸出しだったんで、とりあえず僕のチート能力で返り討ちにしてやったら、なぜかその後、彼らの村に案内されることに。したらまあ、その村に漂う空気がとにかく不穏で!これは、よからぬことに巻き込まれる匂いがプンプンするぜ! そういえば、念願の商会立ち上げに成功しました!色々と忙しい僕の代わりに、澪に店番を頼んでるんだけど……あいつ、ちゃんと仕事やってんのかな……」というもの。「親の都合で」が無くなりましたね。今回のポイントは、森鬼との遭遇もそうですが、リッチである識との契約があったということと、そして何よりも今回、真が初めてヒューマンの命を奪うことになるというのが、大きいですよね。ここで彼のこの世界でのスタンスが決まってきたわけですし、本作の物語の方向性的にも、重要なエピソードであると思います。

アイドル声優ネタのエピソードを一旦棚上げというか、そこから派生したサブエピソードとして、主人公の先輩キャラとしてなかなか印象的な活躍を見せている 柚日咲めくる にスポットを当てた、二月公の『声優ラジオのウラオモテ #7 柚日咲めくるは隠しきれない?』(KADOKAWA 電撃文庫)。彼女は彼女で声優として長く活動を続けていくには障害となるような問題を抱えているわけですが、要は今回はそこを描くサイドストーリーというわけですね。そんな今巻の粗筋は「これは声優ファンの少女・藤井杏奈が、声優、柚日咲めくるを認めるまでの物語。『自分より、ほかの声優の方がいい』ファン心が邪魔をして、オーディションで実力を発揮できないめくる。役を取り合わなくて良いラジオを主戦場にしてきたが、声優としての限界が見え始める。『いい加減、覚悟しないとダメなんだよ』支え合ってきた相方、花火の言葉にも動かされためくるは『声優ファン』を卒業するが、目からは輝きが失われて――。厳しくて口が悪くて、でも本当は誰より優しい。可愛い先輩のために夕陽とやすみも一肌脱ぎます!隠し切れないめくるの青春声優ストーリー、NOW ON AIR!」となっていて、オーディションでついつい他者に役を譲ってしまうという彼女の欠点がどうなるのか、シリアスな内容ながらもいつものようにコメディータッチなところもあって、面白かったです。ついつい気を使って自分から一歩引いてしまうことは私にもあるわけですが、それは美談になり得るけれども自分自身にとっては大いにマイナスになる、ということをしっかりと認識したうえで、どこまで我を出すべきかは判断していかなければならないですよね、しっかりと社会で生きていくには。

ソフトカバー単行本として発売された時から、これは読んでみたいなと文庫化を待っていた、似鳥鶏の『推理大戦』(講談社 講談社文庫)。なお、実際に文庫になってからこうして読了紹介をするまでに、待っていたはずだというのにも関わらず半年余りが経過しているというのは、積読本を結構抱えている私にはしばしば起こることでもあり、目くじらを立てずにスルーしていただければ幸い。本作に限らず、本には「こいつを読むぞ!」と思うタイミングがやはりあって、その時期を逸すると手を付けるのが後回しになってしまいがちなもので……。それ故に、感想としてはちょっと旬を外した感もあるのですが、まぁ、それはそれとして、まずはいつものように、裏表紙の粗筋を引用しましょう。「日本の大富豪が発見した『聖遺物』の獲得を目指し、前代未聞の推理ゲームが始まった。アメリカ、ウクライナ、日本、ブラジル……。世界から北海道に集結した名探偵たちが倫理と特殊能力を駆使して挑む、競技としての推理。だが、ゲームの開幕には思わぬ波乱が待ち受けていた——。世界最強の探偵は、誰だ?」

探偵たちによる推理合戦というのは、アイディアとしてそんなに新鮮なものではないですよね。だから中身がありきたりな作品だという可能性も、この段階では否定できません。一方、作品タイトルが「~大戦」というものであることと似鳥鶏が書いたものということから、何か、例えば「アベンジャーズ」的なストーリーでも繰り広げられるのかな、だったら面白いなという予想、というか期待のようなものを、私は本作に抱いていました。で、実際に読んでみると、そういうのとはちょっと違っていたわけですね。前半、各探偵の紹介パートでは、特殊能力系の本格ミステリーをやろうとしているのかなと思わせる流れになっています。しかし、いざ後半の「聖遺物」を巡る事件のパートでは、登場人物の掛け合いを楽しむという感じで、推理モノとしての謎解きは、そんなに重点を置かれていないようにも思えました。そこに不満を持つかどうかは、これは読んだ人次第でしょうか。個人的感想としては、ラストの、いわゆる「解決編」のところがもう少し盛り上がってくれるとなお良かったとは思いますが……。まぁでも、基本的に(キャラクター小説として)娯楽に徹していましたし、いつもの脚注芸も含め、結構面白く、楽しませてもらった1冊でした。

主人公に関する少々重めの設定が明かされる、ネコクロの『迷子になっていた幼女を助けたら、お隣に住む美少女留学生が家に遊びに来るようになった件について』第3巻(集英社 ダッシュエックス文庫)。裏表紙の粗筋は「シャーロットから告白のような “とあるお願い” をされて以降、明人とシャーロットの間にはぎくしゃくした雰囲気が漂っていた。お隣同士である今の関係から、あと少しだけ近づきたいと思いつつも、踏み出せずにいる2人。そんな中、明人とシャーロットは学校の一大イベントである体育祭や、エマちゃんと3人で動物園へおでかけすることで、少しずつ自分の気持ちを確かめていく。そして、予期せぬ形で明人の過去が明かされたことをきっかけに始まった2人っきりでのデータで、遂に大きな変化が……!?明人の過去が明かされ、シャーロットの想いが色づく、お隣ラブコメ急展開の第3弾!!」となっていて、相変わらずヒロインの妹の表記がエマ「ちゃん」なのですけれど、そこは、まぁ、もういいや。違和感が無くなったわけではありませんけど、それを指摘し続けても詮無いですし、これはこういうものだ、とスルーすることにします。肝心の内容は、ちょっとご都合主義に過ぎるところも見られましたが、むしろそういうのも含めてのベタ甘ラブコメなので、逆にそれを楽しませてもらった感もあります。一応、ただライトでベタなご都合主義的ラブコメにはしないぞというような過去話を持ち出してきていますけれども、これでどれだけ物語に深みが出るかは、この先次第ですね。

第18回小学館ライトノベル大賞で優秀賞を獲得した、野中春樹の『嫉妬探偵の蛇谷さん』(小学館 ガガガ文庫)の粗筋は、「『ああ、本当に――妬ましい』蛇谷カンナ。園芸部所属。美しい花を憎み、雑草のみじめさを愛する女。黙っていれば恐ろしいほど美人なのに、口を開けば怒涛の毒舌。好きなものより嫌いなもので自分を語りたい。行動原理は全て『嫉妬』。学校の様々な『謎』を解く蛇谷さんの動機はもちろん嫉妬で、その目的は悪者を追い詰め、知的に拷問することなのだけれど。ぜんぜん尊敬はできないけれど。それでも僕は、このおかしな先輩のことを――カッコいいと思ってしまうのだ。青春は、綺麗ごとでは終われない。“嫉妬”で嘘を暴く、学園青春“探偵”物語。」というもの。まぁ要するに日常の謎系のライトミステリーなわけですが、謎解き的なところは普通ですけれども、蛇谷さんのキャラクターがなかなか味があって面白かったです。キャラ設定に少し捻りがあるけれども、内容的に特殊ミステリーというわけではなく、普通の、いわゆる学園青春ミステリーだと思ってください。斬新さとか特筆すべき個性とかいう点ではやや弱いのですが、良くできたキャラ小説として、楽しく読ませてもらいました。世の中的なセールスがどれくらいかは分からないのですが、もしシリーズ化されたとしたら、続巻も買って読もうかなというレベルなので、もしも本作の事が気になっているけれども未読だという人がいらっしゃったら、安心して手に取ってもらっていいと思います。

良い意味で今回もいつも通り、何も変わらない石黒正数の『木曜日のフルット』第11巻(秋田書店 少年チャンピオンコミックス)ですが、週刊誌連載とはいえ1回2ページなので、コミックスの刊行ペースは約1年半くらいになる中、こうして11冊もコミックスが出るのは、何気に凄いことです。連載も16年目に突入しているらしいですし。本作のコミックスについては、購入時に一気に読むのではなく、寝る前に数話ずつ読むというような形になりがちなのですが(だからこうして「雑記」で読了を報告するのも遅めになるのですが)、そうやってじっくりと楽しんでいくことのできる、手堅い作品だと思います。今回も、各方面への皮肉がきりりと効いていて、最高でした。

TVアニメもここまではかなりの傑作となっている、龍幸伸の『ダンダダン』16巻(集英社 ジャンプコミックス)を購入。内容的には新しいエピソードの導入部という感じで、まだ話がここからどういう転がり方を魅せるかはこの段階では分からないのですけれども、アクションがかなりいい感じに決まりそうな舞台設定はできているので、この作品のことだからキレッキレの描写を見せてくれるものと勝手に確信しています。今後の展開へ向けた仕込みもありますし、まだ当分は(もちろん、コミックスの販売数等の裏付けがあって連載が続けられる環境があることが前提ですが)この作品世界を楽しむことができそうで、それはちょっと嬉しいな、と思うのです。

2020年の10月20日に亡くなられた聖悠紀さんの代表作と言えば、何といっても『超人ロック』シリーズです。同作についてはいずれどこかで全部を読み返したいと思っているのですが、初期のものからだと幾つかの段ボールに分かれて押し入れにしまい込まれているので、それを引っ張り出してくるのも大変だし、そもそも単純に量も多いので読んでいる時間を確保できるかも分からないし、他に読まなければならない新規購入積読本も色々あるしで、ついつい後回しにしてしまっているのが現状です。それでも、他の短めの作品から読み返しておこうかなと言うことで、まずは『TWD EXPRESS』(ビブロス ビブロスコミック文庫 全3巻)を読了。もともとは学研の雑誌『コミックNORA』に連載され、コミックスもそちらから全4巻で出ていた作品ですが、1998年に、今はもう倒産して存在しないビブロスからコミック文庫で刊行された「聖悠紀作品集」の第2巻~第4巻として発売されたものです。NORAコミックスのものも、それこそ段ボールを探せば出てくるはずですが、とりあえず本作のことを読みたくなっていたので、古本でぱっと購入できたこちらを購入。おそらくは『超人ロック』と世界観を一にする未来で、宇宙を舞台に仕事をしている零細輸送業者 TWD EXPRESS の活躍を描く作品で、聖悠紀らしいコメディー要素もたっぷり、SF要素もたっぷり、海賊の元締めである宇宙友愛教会との戦闘もたっぷりの、痛快な作品です。新刊で購入する手段は現時点では存在しないのが残念なところで、下に Amazon のリンクも貼れなくて書影をお見せすることもできないのですが、どこかでもし見かけることがあれば、是非、購入して読んでみてください。お勧めです。

| 2024年10月12日(土) ケセラセラ精神? |

今現在のこの国、というかこの世界には様々な問題が発生していて、例えば移民問題とか再生エネルギー/カーボンフリー問題とかジェンダー問題とかその他元々、一通り話題になったりニュースになったりと世間を騒がせているのを頻繁に見たり聞いたり読んだりしていますよね。それはもう、あまりにもあちこちで目にするようになっているが故に、積極的にニュースだったりネットの情報発信サイトやまとめサイトだったりに接しようとしていない、特に気にもしないで日々を過ごしているだけの人でも受動的にそういったことに触れることになって、これといった関心もないのに問題の所在について一定の知識を持つようになってしまったりするくらいに。それはそれだけ待ったなしのことだったり、検討しなければならない旬の話題だと言えるようなことだったり、社会に与える影響が大きいから広く一般に考えていかなければと思われることだったり、そういう一定の重要度のある話題であるからこそ、そういう状態になっているのでしょう、きっと。

個別に何がどうというようなことはここで書こうとは思っていないのですが、上記のような中で、実際に、ここについてはこのまま放置していたら確かに酷いことになっていくのかもしれないと感じられなくもないことというのがあるのも、また事実です。それを認識している以上は、そういった事項については様々なスタンスで情報発信やコメントをしている人の情報を収集し、発言等を読み込み、私自身も知識を深め、どうすれば良い方向で進めていけるのか、悩みつつ考えていくのが、ほぼ閲覧者もいないような代物ではあるとはいえこういう場でああだこうだと書いている者の責任としてあるべき姿でしょうし、それが正しいと嘘偽りなく思っています。ただ、一方で、それを実行に移していることはほとんどないというのが、実情だったりもするわけです。で、それは何故だろうと自問自答したのですが、結論として、そういった事項について(敢えてちょっと露悪的な言い回しをすれば)「でもどうせ私はそこまで長生きしないしな」「死んだ後のことは、この際わりとどうでもいいな」という意識がうっすらと存在するようになってきてしまっているなぁということに、この間、気が付いてしまいました。

それで愕然として今後はそういう態度は改めようと誓った、というのならば綺麗な話かもしれませんが、正直に書けば、それに気が付いた後で私は、「とはいえ、それはそれで、もういいのかな」と妙に納得したというか、腑に落ちたというか、現状全肯定な気分になっていたのです。そしてそれは、この文章を入力している今この時も変わりありません。これには、それで本当にいいのか、と責める人もいらっしゃるかもしれません。しかし、ちょっと考えてみていただきたいのは、社会の改善やら維持やらの為に積極的に主張をしていくという行為には、結構大変なバイタリティーが必要になりますよね。そう思うと、ある種投げやりな心象に私がなっていることの背景には、主に次の3つの事実が指摘できそうです。まず、仕事その他、身近なことで考えなければならないこと、悩みまくっていること、抱えている課題が多くて、そちらにキャパをほとんど奪われているということが1つ。次に、加齢による体力的な問題が1つ。そして、各問題がどうしようもなくなって破綻を迎えるような時には私はもう死んでいる可能性が高いことが1つ(とはいえ個人的には、不法滞在外国人や不良外国人の犯罪問題とか、それに対する変に思想に偏ったおかしな行政の対応とか、現時点で既にかなり治安の悪い状態になっていることから「これはちょっとさすがにどうなんだ」「早急に対応を改めていかなければならないのでは」と思ってしまうことも中にはあったりするのですが)。あと、ここにもう1つ加えるならば、私は独身で子供もいないから、息子や娘の代に世の中が悪化していたらどうしようというような心配もあまりしないというのも、ありますね。ただ、そんな私にも姪っ子はいますから、彼女が将来過ごすこの世界がどうなっているのかについては、それなりに気になったりもするので、全く心配していない、とまでは言えませんけれども。

このネタではまだまだ書きたいこともあるのですが、ちょっと長くなってきたので、そんな自分では駄目なのだろうなと思いつつ、そんな自分が好きだったるもする、ジレンマを抱えて生きていく。それもまた、人間だ、と書いて、今回のところはお茶を濁しておきます。

先週の第1巻に続き、あずみ圭の『月が導く異世界道中』第2巻(アルファポリス)を読了。「親の都合で異世界に来ました、深澄真です。チート能力はあるものの、この世界の人々が操る言葉を話せません。おかげで、魔法でフキダシを作って筆談するハメに…… それはさておき、大変だった『世界の果て』横断の旅も終わり、ようやく辿り着いた街、ツィーゲ。街の大商人、レンブラントさんへの接触に成功し、幸先よく商人ライフを始めるつもりだったんだけど、どうやら彼の家族が『呪い』をかけられ苦しんでいるらしい。はぁ、また厄介事に巻き込まれそうなフラグがビンビンだよ…… そうそう、亜空は順調に発展してます。無理やり領主にされたけど、住人たちの頑張りを観てると嬉しい気持ちになってくるよね。そんな亜空で、元竜の巴がイベントを企んでいるらしい。……なっ、亜空No,1を決める各党大会だと!?そんなの聞いてないぞ!!」というのが、今回の粗筋。第1巻の時も微妙に違和感があったけれど、今回のこれも、あまり好きではない要約の仕方です。そこで、どこが気に入らないのかなと考えてみたのですが、どうも冒頭の「親の都合で」というところに私は引っかかりを覚えているようです。確かに「親の都合」と言えば「親の都合」なのかもしれないけれども、結局は深澄真の異世界召喚は女神の意思によるものであるわけで、その背景に女神と両親との約束があったとしても、それを「親の都合」とのみ断定されることが、嫌だと、そういうことなのかも。内容の方は、まだまだTVアニメ第1期で観ているところであり、物語的にもそこまで展開が出ている状況では無いので、この段階ではこんな感じかな、というところ。キャラが立ってきて、面白さを増してきている感があります。

2024年夏クールでのTVアニメ化も好評だった、燦々SUNの『時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん』第9巻(KADOKAWA スニーカー文庫)。実は第1巻発売時からずっと購入し続けていながら、これまでこの「雑記」では感想を書いていなかった作品の1つです。いくら大したことは書いていないとはいえ、読んだ本について全て感想を書いていくのはさすがに時間を取られ過ぎるという理由から、同様に感想を書いていない読了本というのは一定数存在します。中には、さすがにつまらなさ過ぎたので何も書く気が起きなかったというようなものも稀にありますが、本作についてはシリーズをずっと購入し続けてきたことからも、そういう理由で感想を書いてこなかったわけではないということは、ご理解いただけるかと思います。ではどういうわけなのかというと、まぁ「ラノベとしてかなり普通のライトコメディーだし、まぁこれは感想は書かずともいいかな……」という程度の消極的なものなので、そんな立派な理由は微塵も存在しないというのが本当のところです。

さて、では、そんなシリーズの最新刊の感想を何故改めて書こうと思ったのか。それは、ほぼコメディーというような流れで始まった本作が、前巻くらいから(序盤から示唆はされていた)家族の問題にフォーカスし始めており、結果、物語としてもちょっといい感じに盛り上がってきたから。そんな、私にとっても本作の面白さを改めて見直すことになった第9巻の粗筋は、「『有希は……俺の、実の妹だよ』夜の公園で行われた、政近の思いもよらぬ告白。妹を犠牲に生きてきた、と自己否定する姿に見兼ねたアリサは政近の手を引き、病に伏したという有希の下へと向かう!アリサに勇気をもらった政近は、遂に母と、そして祖父と対峙する。迷いながらも前に進もうとする政近。一方で、政近の事情を知ったアリサもまた迷いを抱き……二人が遂に決断を下した時、アリサは“はじめて”周防有希と対話する。『ああ、いらっしゃいアーリャさん。来てくださったんですね』 情愛、覚悟、そして恋心。感情が交錯する3人の行方は!?大人気青春ラブコメ、全ての妹ファンに捧げる第9巻!!」というもの。斬新な設定とか驚天動地なストーリーが展開されるわけではないのですが、「家族の物語」としてしっかりと丁寧に取り組もうという作者の姿勢がうかがえたのは良かったですし、シリアスになり過ぎず、今まで通りのコメディーシーンもしっかり盛り込んでいて、なかなか好印象な1冊でした。

相変わらずゆっくりとした進捗度ながらも、着実に物語はラストイベントに向かって盛り上がっていっているのかなと感じた、支倉凍砂の『新説 狼と香辛料 狼と羊皮紙』第11巻(KADOKAWA 電撃文庫)の粗筋は「蝕の予言を巡り争ったルウィック同盟を説き伏せ、見事に天文学者アマレットの奪還を成し遂げたコルとミューリ。しかしそれは、デュラン選帝侯の威信をかけた計画が白紙に戻ることを意味していた。苦難の中、アマレットがもたらした一縷の希望――かつて古代帝国軍の北への行軍を阻んだとされる月を狩る熊が月を落とした地の伝承だった。もし教皇庁まで通ずる新道の開削計画が為せば、侯の権威と命脈を保ち、教皇庁の喉元に刃をつきつけることとなる。ゴブレアとバーリンドの選帝侯も加わり、南北に分断する要衝の調査に乗り出しったコルとミュール。だが、二人の前に月を狩る熊の伝承者が立ちふさがる――!」というもの。『狼と香辛料』の初期時代、一旦の完結を迎えた2011年からずっと残された謎であった「月を狩る熊」について、結構大きな事実が浮かび上がってきました。とはいえ、ここについては正直、特にこれ以上堀下げが無くてもそれはそれで構わないのではないかと私としては思っていた部分だったりもします。今回判明したことが真実なのかどうかも分かりませんし、本筋には絡んでこなさそうな話でもありますし。ただ、もしかしたらここでここに触れてきたということは、宗教改革を巡る公会議の流れに、月を狩る熊がわりとがっつりと組み込まれてくるということだったりするのかもしれません。もちろんそんなことは無い可能性もあって、実はそっちの方が確立としては高めだと私は思っているのですが、そこは支倉凍砂のお手並み拝見というところでしょうか。エピソードとしては結構面白かったので、話をもう少し早く進めていくべきではないかという不満は不満としてありつつも、満足のできる1冊だったと言えるでしょう。

シリーズタイトルにもなっている第1作をアンソロジー本で読んだことがあってから、是非文庫化して欲しい(もちろん、そうなったら間違いなく購入させ得てもらう)と思っていた、宮内悠介の『スペース金融道』(河出書房新社 河出文庫)。タイミングの問題で、3月の発売から5ヶ月が過ぎようかという段階で読むことにはなってしまいましたが、熱望していたこの作品を、ようやく読了させていただきました。「人類初の植民惑星、通商、二番街。アンドロイドが主な顧客の新星金融で債権回収を担当するぼくと、上司のユーセフ。この男、普段はいい加減で最悪なのに、たまに大得点をあげて挽回する。貧乏クジを引かされるのはいつだってぼくだ……宇宙から地獄まで、きょうも取り立て屋コンビが駆ける!超絶娯楽SF。」というのが本作の裏表紙の粗筋。表題作の他、「スペース地獄篇」「スペース蜃気楼」「スペース珊瑚礁」「スペース決算期」の全5編で構成されている連作短編なのですが、これがすこぶる面白い。返済が滞っていたり踏み倒そうとしてきたりする債権者をいかに追い詰め、SF的かつアクロバティックな方法で取り立てを行うのかというようなことを各エピソードでユーモアたっぷりに描いていくのだろうなと、各タイトルと粗筋からは思うじゃないですか。確かにそれが軸になっているところはありますが、もしも未読の人で、これを単に「宇宙の取り立て屋の苦労話」だと考えてしまっている方がいらっしゃったら、実際の物語はそれだけでなく更に大きくあれこれと膨らんでいくので、申し訳ありませんがそれは大間違いです。この『スペース金融道』という作品は、もっとこう大きなスケールの、ワイドスクリーンな物語へと発展していくのですから。あまりネタバレにならないように少しだけ言うならば、上記粗筋にける「アンドロイドが主な顧客」というところが、ミソですね。アンソロジーで「スペース金融道」のみを読んだ段階では、まさかこの物語がそちらの方向、SFとして非常にオーソドックスなテーマを真正面から扱うようなものになるとは、予想もしていませんでした。なる程、これは評価も高いわけです。大傑作である、と私も言わせていただきましょう。

アニメ『PSYCHO-PASS』シリーズの10周年を記念してリリースされた、これまでTVや映画で使用されてきたOP、ED等を集めたベスト盤、『PSYCHO-PASS 10th ANNIVERSARY BEST』を購入。凛として時雨 や EGOIST、Cö shu Nie 等が担当した楽曲群は、それぞれの持ち味が良く出ていますしクオリティーも高くて、企画としては非常によくあるベタなCDなのですけれども、なかなかに素晴らしい1枚になっているのではないかと感じました。ややワンパターンであることも否定できないところがありますが、それは逆に言えば作品のイメージを統一することに成功していると評することもできるわけで、本作については、後者の効用が大きいかなぁ、と思います。シリーズのファンならば一家に1枚、必ず備え付けておくべきアルバムと言えましょう。

分割2クールで放送された、TVアニメ『無職転生Ⅱ ~異世界行ったら本気だす~』のエンディング曲を6曲集めたミニアルバム、『Ending Theme Collection』を購入。収録曲のうち5つが 大原ゆい子 の作詞作曲で、4局は彼女自身が歌も担当しています。やはり、アニメ『無職転生』といえば 大原ゆい子 の曲が切っても切り離せないですよね。持ち味、良いところがしっかりと出ていて、内容的にも非常に充実している1枚となっています。アニメ、原作のファンのみならず、これは、大原ゆい子 のファンが彼女の新作ミニアルバムとして聴いても満足できるのではないでしょうか。

こちらもアニメ関係で、2024年春クールに放送された『夜のクラゲは泳げない』の作中に登場するユニット JELEE のミニアルバムという体の、『JELEE BOX』も買っています。アニメの方は1クールでやることの限界というか、いくつか掘り下げの足りないところがあったのが不満でしたが、楽曲の方は、結構いい感じです。ミニアルバムとしてのまとまりもありましたし、悪くない1枚でした。なお唯一不満を言わせていただけば、このCD、フルアルバムなみの値段がするのですけれど、収録曲のインスト版を同時収録して曲数を全13トラックに水増ししていますが、実質的には6曲+ボーナス1曲なので、こういう価格設定は、ちょっとなぁ……。サブスク利用が増えていることの反動でパッケージ版製作の費用を回収する為にこういう形にしなければならないという商売上の都合があったりするのか、無いのか、分かりませんけれども。

エンディングで用いられた楽曲「Light song」が手元に欲しくて購入するかどうか迷っていた、劇場アニメ『ルックバック』のサントラ盤を、結局購入しました。基本的にはかなり地味な、映像に寄り添う形のサントラ盤であり、これ単体のアルバムとして考えるとちょっと退屈かもしれません。とはいえ、映画『ルックバック』はかなり完成度の高い、観た人の心に刺さるタイプのアニメでしたので、その思い出補正が入って、映画を鑑賞した人にとっては、この地味さが、それはそれで結構深く浸れることにもなるのではないかなという気もします。「Light song」は良い曲ですしね。

| 2024年10月5日(土) 二者択一 |

今年の5月4日と5月11日の2回に分けて書いたこととと関連する話題なのですが、自宅の最寄から駅まで出ているバスの本数が、コロナ前と比べて(その時点で)減少していしまいました。それについては、それも時代だから仕方がないなと受け入れていたのですけれども、実は最近、再度のダイヤ改正があって、私がわりと使っている時間帯のバスが、更に減ってしまうということがありました。実際問題、私の住居から駅までは普通に歩いていくことができる距離で、所要時間も10分しないくらいですから、健康のことなども考えればどんどん歩けばいいではないかという話ではあるのは、否定できません。ただ、最近の馬鹿みたいに暑い夏とかは、体力の損耗とか、アンダーシャツが汗でびしょぬれになるのを避けたい気持ちとか、そういう事情もあるから、それなりの頻度で出勤時と退勤時にバス利用をしたくなりもするわけですよ。だから、この減便は何気に個人的なダメージが小さくないと言えます。

で、何でこういう減便の動きが繰り返されるのか。単純に乗客が減っていて、路線の収益性が悪くなっているのではないかというのは違っていて、真昼間はともかくとして、朝と夕方以降の通勤・通学時間帯は結構な混み具合にもなっていたから、それなりに採算はとれていただろうと思います。結局のところ、これはバス運転手の人員不足が主たる原因のようです。運行会社からの告知にもそのように書かれていましたし、いつ乗っても車内にはドライバー募集の広告が掲載され続けていましたから、ドライバーのなり手が本当にいないのでしょう。仕事柄、どの業界、どの職種でも求人には苦労をしているのを見ていますから、バス会社だってそこは同じことでしょう。そこに、働き方改革の猶予期間終了、いわゆる2024年問題が絡んで、現在の運転手の人員内ではタイムシフトがどうしようもなくなった、だから減便せざるを得なくなった、そういうことです。

改めて説明すると、建設業・ドライバー、医師その他、主にインフラ等に係る労働集約的な産業については、社会的な影響・重要性の大きさを鑑みて、働き方改革の適用が他の中小事業者よりも猶予されていた、その猶予期間が終わるというのが、2024年問題でした。私はそういった職種の皆さんの働き方が(日給月給制度の会社に勤められていたりする建設業界では一部、自らそういう働き方を望んでいる人もいることは承知していますけれど)客観的には結構ブラックであったことを知っているので、ここの改革がそもそも不要であるとは考えていません。改革は、必要です。一方で、労働人口の減少が叫ばれている現況において、例えばバスドライバーになろう、なってもいい、という求人者を増やすには、主に給与、休みの取りやすさ等の点で待遇を良くしていかなければ駄目だろうということも、確信に近い感じで思っています。

この待遇改善のうち、休みの取りやすさの方は、人員が増えなければどうしようもないところもあるから、求人難の解消の為の手段としては、卵と鶏のどちらが先かというか、即座の実現可能性は低いと言えそうです。前者の給与上昇は、会社の業績すなわち売上がアップしないと難しいだろうと思えば、バス運賃の更なる値上げを私達消費者が受け入れられるかどうかにかかってくるのかも。例えば、ダイヤ改正で減便される運行本数を基に近いところまで戻すのに、都内均一運賃区間230円の料金を2倍の460円にすることを許容できるか。住民税非課税者は1,000円でシルバーパスの発行を受けられていますが、それが2,000円になることを許容できるか。それが嫌ならば、減便を受け入れなさい、と、これはつまりそういう話です。

現時点で2期までが放送されているアニメシリーズがなかなか面白かったので、ならばそろそろひとつ原作を読んでみようかと、あずみ圭の『月が導く異世界道中』第1巻(アルファポリス)を購入。「ある日、親の都合により月読命様に導かれ、異世界へ行くハメになった僕、深澄真。チート能力も授かり、これはまさに勇者フラグか!と思いきや、この世界の女神に『あんた、顔がブサイクだから』と断ぜられ、僕は『世界の果て』に飛ばされてしまう…… まあ、仕方ない。開き直って世界を楽しむか!こうして、裸一貫で人の温もりを求める旅を始めたわけだけど、出会ったのはフローラルな香りがするオークの娘、時代劇かぶれの竜の化け物、M属性のヘンタイ大蜘蛛etc―― ……僕の周りは見事なまでに陣貝祭りです。ちくしょー!ふざけんな!僕は絶対めげないぞ!!」というのが公式の粗筋なのですけれど、うーん、これは本作をアピールする内容紹介の文章としては、どうなんだろう。こういうのはおそらく担当編集者が書いているはずですが、こう言っては何ですが、これはかなり下手では?既に人気シリーズになっていて20冊以上も単行本が出ているのですから、ここの上手い下手で今更セールスがどうこうなることも無いはずですが、これは、無いなぁ。作品そのものは、いい感じの導入になっているのですけれども。

佐伯庸介の『帝国第11前線基地魔導図書館、ただいま開館中3 疾駆せよ移動図書館アーキエアー』(小学館 ガガガ文庫)は、全3部作となった本作の完結巻。その裏表紙の粗筋は「『移動図書館車「アーキエアー」当基地にて受領しました』帝国第11前線基地魔導図書館司書カリア・アレクサンドルの元へと吹いたその新たな風は、戦争そのものを終わらせる切り札になる。各前線へと本を届けながら、『司書』は連合国首脳の信任を手にした『皇女』、そして人類の最強存在たる『勇者』とともに、戦場を越える一大秘匿作戦へと向かう。その終着地で彼女たちを待ち受けるのは、戦場に現れし魔王の太子。戦争を続けてきた『意志』に対して、最後に下す『決断』とは――形なき物なればこそ、己が全てで顕せ、愛。」というもので、長く続いてきた戦いが消耗戦から疲弊戦の様相を呈してくる中、相互破壊保障の材料となる魔導書解析とそれによる大規模魔法の行使を主人公が実現したことで、人類と魔族との戦争が今巻で示される方向に進むというのは、それはそうだろうなと大いに頷けるところです。そして、面白いシリーズだっただけにもっと続いてほしかったという気持ちは若干あるものの、それ以上に、この内容、この展開であれば、全3巻でこういう形で終わるのが物語にとってもベストだろうという納得も。ずるずると続けても、同じようなことを同じような感じで延々繰り返すことで読者が食傷気味になって、結局作品の質を下げるだけになるでしょうし。短いエピローグもいい感じでしたし、第1巻から今巻まで、すっかり楽しませてもらいました

一気読みまでは考えていないものの、少しずつ著作を読んでいこうかなと思っている、斜線堂有紀の『ゴールデンタイムの消費期限』(KADOKAWA 角川文庫)を読了。「小学生でデビューし、スランプに陥っていた高校生小説家。綴喜文彰。また傑作を書けるようになると誘われ、あるプロジェクトに参加する。向かった山奥には料理人・ヴァイオリニストなど5人の元・天才たちがいた。彼らのミッションとは、AI・レミントンの力を利用し、天才として世間に返り咲くこと――。借り物の才能で幸せになれるのか?天才ではない自分に価値はあるのか?等身大の悩みが胸に刺さる、共感必至の青春小説!」という裏表紙の粗筋にあるように、今回はSFやミステリーではなく、青春群像劇的な作品になっています。とはいえ、AIとの関係にはちょっとSFの風味を感じますし、クローズドサークルな舞台設定にはミステリーっぽさもあります。その辺りはジャンル横断的に様々な作品を書いてきた斜線堂有紀らしいと言える、のかな?

才能の有無とか枯渇とかいうことが題材になるわけですけれど、実際、私の好きな小説という分野だけに限っても、なかなかに素晴らしい才能を感じさせるデビュー作を発表しながらも、そこから鳴かず飛ばずというか、続く作品がいつまでたっても発売されない事例というは、両手では足りないくらいあるわけです。それが何故なのか、どういう理由によるものなのかというのは、それこそその人それぞれで千差万別なのでしょう。そういった人が、本作のようにAIがヒット間違いなしの原作を提供してゴーストライターのようなものをやってくれるとなった時に、それをあっさりと受け入れられるかどうか、そしてそれを、その人のオリジナル作品であると認めることができるのかどうか。これは、今の時代にかなり重要なテーマになりますね。そういえば、さだまさし が以前、作曲口座的な番組の中で「誰でも1曲は名曲が作れるものだ」的なことを言っていましたが、アマチュアとしてそれを例えばネット上などに発表するだけならばともかく、そこでなまじ新人賞などを受賞してメジャーデビューし、次回作を期待されるようになってしまうと、本作に登場している元天才みたいに、周囲の期待と現実とのギャップ、理想と事実との差に苦しむことになったりするのでしょうか。

昨今の女性声優業界ではもはや当たり前のような感じになっているアイドル声優活動を全面的に題材にした、二月公の『声優ラジオのウラオモテ #6 夕陽とやすみは大きくなりたい?』(KADOKAWA 電撃文庫)。そんな今回の粗筋は「アイドル声優プロジェクト『ティアラ☆スターズ』始動!アニメ・ゲームにラジオと展開盛りだくさんな規格の幕開けは、選抜ユニット同士の対抗ライブ。リーダーはなんと――夕陽とやすみ!? 『なぜ、あなたがリーダーなんですかね』 やすみ率いるユニット“ミラク”に、芸歴8年目の先輩(?)小学生声優・双葉ミントは不満たらたら。 『勝ち負け、って考えは変じゃない~?』 さらに年上の新人声優・飾莉とも心がすれ違って空気は最悪。夕陽率いる“アルタイル”との差も開くばかり。でも――。 『勝負しましょう、歌種やすみ』 傍にいなくても、夕陽への闘争心が力をくれる!問題児揃いのチームをまとめ、やすみは一回り大きくなれるのか!? 新ウラオモテ声優も続々登場の、熱すぎる青春声優ストーリー・第6弾!」となっていて、まぁ、ある意味お約束な物語であり、展開も容易に予想ができてしまって、ややマンネリ気味なところもあるのですが、しかし王道、鉄板なものをしっかりと受け手側の期待に応える形で書いているので、読者の満足度は高そうです。アイドル声優としてのライブイベントは今巻ではまだ終わっていないので、しばらくはこの感じで続くのでしょうか。

第1巻に続いて今回もベッタベタにベタだった、ネコクロの『迷子になっていた幼女を助けたら、お隣に住む美少女留学生が家に遊びに来るようになった件について』第2巻(集英社 ダッシュエックス文庫)。「留学してきた英国美少女のシャーロットとお隣同士になった明人は、彼女の妹のエマちゃんを交えて3人で進行を深めていった。衝撃的なキス事件以降、ぎこちなく焦れったい空気が漂う明人とシャーロットだったが、エマちゃんの保育園入園という一大事に向けて協力する中で、少しずつ普段の距離感を取り戻していく。そんな中、延期していたシャーロットの歓迎会が開かれる。クラスメイトの清水有紗や東雲華凛も加わり、ドキドキなゲームや少しの波乱を伴った歓迎会は無事(?)に終わった……が、その後の明人とシャーロットの関係は、確実に変化していって……!?大人気のじれ甘音鳴りラブコメディ第2弾!」という裏表紙の粗筋は、まぁ的確に今回の内容を表したものなのですけれど、おそらくは担当編集者が書いているであろうこのあとがきでまで、ヒロインであるシャーロットの妹のことをエマ「ちゃん」と、ちゃん付けで表記しているのは、これはちょっと、どうなんだろう……。申し訳ないのですが、ちょっと違和感を覚えてしまいます。内容は、まぁ、最初からそういうものだと思って読んでいるので、普通にそれなりに楽しんで読ませてもらいました。

今回も、いつもどおりのテイストで楽しませてくれた、谷川史子の『はじめてのひと』第8巻(集英社 マーガレット コミックス)。同じようなパターンの作品、同じようなパターンのエピソードを繰り返す金太郎飴状態のマンガ家というのは世に何人もいるわけですけれど、それがマンネリで読者を飽きさせるものと成り果てているのか、あるいは、唯一無二の個性として愛されるか、その2つに分類できるのではないでしょうか。その点で、谷川史子は、他に替えの利かない絶対的な個性とまでは言えないものの、どちらかといえばかなり後者よりのマンガ家であると、私は思っています。つまり今回の『はじめてのひと』第8巻も、良い意味で代わり映えの無い、定番にして鉄板の谷川作品となっているということです。谷川史子レベルになると、それを愛する読者も(私だけではなく)多く獲得しているでしょうから、私と同じように本作を堪能した仲間がいっぱいいるということで、それはこれからも新作がこうしてコミックスになることを担保してくれることでもありますから、嬉しいなと思うのです。

7月の発売時点に見落としていたので慌てて購入したのを、偉そうに言うのもアレなのですが、みちのくの大妖怪、遠野の青ムジナと結婚したのり子と、2人の間に生まれた娘キナコの日々を描く、八十八良の『おのれ人間ども』第2巻(KADOKAWA 青騎士コミックス)が面白かった。第1巻の時点でもかなりのものだったのですけれども、この第2巻になってからは主人公周りの人々の超越っぷりというか、異常さというか、普通じゃないズレたところがどんどん出てきて、最高に楽しめるマンガになっています。ところが、誠に残念なことに作品としてはここで打ち切りになってしまったらしく、巻末には「完」の文字が。悪趣味な方向には行っていないし、人死になんかも出ていないから、一般にも広くウケ得るポテンシャルのあるコメディー作品だと思うのですけれども、掲載誌のマイナーさ等の理由から、どうしても知名度が低かったでしょうし、その枠の中でマニアの支持を(商売が成り立つと編集部が判断できるくらいに)取り付けられなかったのだとすれば、非常に惜しいとしか言えません。これ、本当に面白いので、ちょっとでも興味を持たれた人は、機会が(もしも)あったならば、一度読んでみてくれると個人的には嬉しいです。打ち切りなのでラストがちょっと不完全燃焼ですけれども……。